Маттерхорн был моей давней мечтой. Но не той, к которой планомерно идут, а которую делают заставкой на рабочем столе телефона. Сейчас далеко, дорого и непонятно, но когда-нибудь потом — обязательно. Возможно, мечта так и осталась бы на уровне заставки, но однажды я пришёл работать в «Спорт-Марафон».

Слова «Монблан, Килиманджаро, Маттерхорн, Хан-Тенгри» я теперь слышал почти ежедневно. Для моих коллег это были не мечты, а планы и цели. Иногда — выполненные уже по нескольку раз. А поскольку окружение определяет сознание, в первый же отпуск я отправился исполнять мечту.

Официальный сезон на Маттерхорне открывается в начале июля. Я поехал в конце июня — решил, что разница небольшая, а людей будет поменьше. Не хотелось стоять в очереди на вершину. На самом деле разница оказалась очень существенной: снега много, людей мало, приют закрыт, зато на вершину я поднялся в полном одиночестве.

Дорога в Швейцарию

Классическое восхождение на Маттерхорн начинается из швейцарского городка Церматта. Добираться туда удобнее всего через Женеву — прямо из аэропорта идёт поезд. Стоит это около 100 евро в одну сторону, поезд идёт 4 часа.

Транспорт в Швейцарии очень дорогой, но удобный. На сайте швейцарских железных дорог понятно и подробно расписано, как добраться из одной точки в другую. Сэкономить можно с помощью проездных билетов. Их несколько видов, причём некоторые дают скидку не только на поезда, но и на подъёмники. Я планировал везде подниматься пешком, а возвращаться через Италию, поэтому покупать проездной смысла не было. Решил сэкономить, добираясь с пересадками: сначала бла-бла-каром до Мартиньи, потом поездом. Вышло на 30 евро дешевле, правда, и добирался семь часов вместо четырёх — пришлось долго ждать водителя. В этом плане поезд удобнее и быстрее.

Местная валюта — швейцарские франки. Поменять можно в аэропорту, но курс невыгодный. Мне наличка нужна была, чтобы расплатиться с водителем, а вот билет на поезд можно оплатить картой и обменять деньги уже в Церматте, так выгоднее. Да и вообще налички нужно немного, почти везде принимают карты: в магазинах, транспорте, в кассах на подъёмники. В ряде кемпингов принимают только наличку, но заплатить можно и в евро.

В Церматт добрался почти к полуночи. Остановился в кемпинге около железнодорожной станции — это практически центр города. Рядом магазины, где можно купить продукты и снаряжение, инфоцентр, где можно узнать, например, о погоде и состоянии маршрутов. Разумеется, ночью всё это закрыто, и вообще магазины здесь работают обычно с 10 до 18 или 19 часов.

Риффельхорн

В первый день я поднялся до озера Риффельзее. Фотографии Маттерхорна для заставок на рабочий стол — «открыточный» вид вершины на фоне озера — сделаны как раз отсюда.

Подняться сюда из Церматта можно на поезде или канатке. Ну, или пешком. Канатка идёт от станции Фури, до неё из центра города и затем от неё до озера нужно подняться метров 200. Поездом проще: он идёт прямо из Церматта, делает остановку у озера, а потом поднимается ещё выше, на станцию Gornegrat со смотровой площадкой над озером. Спуститься к нему потом можно по тропе.

Я пошёл из Церматта пешком — так лучше для акклиматизации. Набор высоты до озера — 1200 метров, я шёл пять часов. На маршруте есть несколько источников воды, от мелких родничков до ручьёв, так что нести с собой запас не нужно. А ещё здесь полно сурков, которые то и дело разбегались из-под ног.

В этот день я собирался не только сделать фоточку на заставку, но и подняться на вершину Риффельхорн (2900 м). На неё ведёт лёгкий скальный маршрут категории сложности 2А. Весь маршрут пробит шлямбурами, поэтому страховаться просто. Два ключевых участка, вертикальные стенки 5 и 10 м, проходятся несложным лазанием, но поскольку слева крутой обрыв и падать далеко, было страшновато, хотя физически ничего сложного.

Небольшое отступление. Первое в жизни соло-восхождение — это не самый комфортный вариант проведения отпуска. В первую очередь, конечно, психологически. Моего альпинистского опыта вполне хватало для восхождения на Маттерхорн по классическому маршруту категории 3Б, но я никогда не ходил один. Да и сейчас не пошёл бы, просто не нашёл компанию в нужные сроки.

В соло-формате есть своя специфика. Например, организация страховки в одиночку занимает намного больше времени, чем в команде. На Риффельхорне я решил потренироваться и на одном из ключевых участков организовал себе страховку самовыдачей. Вот как это выглядит.

Делаешь нижнюю станцию, пролазишь сложный участок, попутно прощёлкивая верёвку через промежуточные точки, которые сам же и ставишь. Организуешь верхнюю станцию — либо в конце сложного участка, либо в конце верёвки, тут уж как повезёт. Дюльферяешь вниз до нижней станции, разбираешь её и снова поднимаешься вверх, снимая промежуточные точки. То есть один и тот же участок проходишь трижды: вверх, вниз и снова вверх. На верхней станции решаешь, что дальше — если и выше нужна страховка, повторяешь всё сначала. Станцию при этом переделываешь, потому что когда лезешь самовыдачей, нижняя станция работает на рывок вверх, а верхняя — вниз. Когда верхняя станция становится нижней, она уже не работает как надо, приходится делать новую. Весь этот процесс занимает раза в три больше времени, чем при одновременной работе команды-двойки.

Понятно, что соло-альпинисты не хотят тратить время и стараются по максимуму проходить всё свободным лазанием, без страховки. Поэтому соло-альпинистов так мало. Шутка.

Я тоже собирался пройти весь маршрут на Маттерхорн свободным лазанием. Решил, что там, где не смогу пролезть, просто развернусь и пойду вниз. У меня не было цели зайти любой ценой, я довольно спокойно относился к тому, что могу не попасть на вершину.

Риффельхорн я прошёл траверсом — поднялся с восточного гребня и спустился на западный. Набор высоты от озера там всего метров 200. Восточный гребень — это скальный маршрут с несколькими вертикальными стенками, где местами пробиты шлямбура, а на западном склоне провешен канат — толстая пеньковая верёвка. От него просто спускаешься пешком по разрушенному гребню. Весь маршрут с возвращением в Церматт у меня занял 12 часов.

Брайтхорн

На второй день я собрал лагерь и с вещами пошёл в сторону Брайтхорна. Это ещё одна несложная вершина, куда ходят на акклиматизацию и просто полюбоваться видами. Её плюс в том, что зайти можно практически ногами, с минимальными навыками альпинизма, а высота 4164 м позволяет получить прекрасную акклиматизацию перед Маттерхорном и эстетическое удовольствие. У меня получилось только первое…

Подняться я планировал за два дня: в первый набрать 1500 м, заночевать у подножия Брайтхорна, а на следующий день подняться на вершину и спуститься в сторону озера Шварцзее, к началу классического маршрута на Маттерхорн.

Утром погода не радовала. На станции Фури, мимо которой я проходил, стоит большой плазменный экран. Он как раз транслировал прогноз погоды и не обещал ничего хорошего. Внизу дождь, наверху снег. Идти пешком как-то сразу расхотелось. Я решил подняться на канатке, чтобы сэкономить силы и время. Пришлось отдать 3500 рублей, зато через час я был на 3800 м и тем самым сэкономил два дня — именно столько у меня занял бы подъём на два километра вверх с рюкзаком. Есть чуть более ранняя канатка напрямую из Церматта, она стоит около 4500 рублей. Но я первоначально планировал идти пешком, поэтому её даже не рассматривал.

Я поднялся на Glacier Paradise — верхнюю станцию канатки на вершине Klein Matterhorn. Отсюда идут на Брайтхорн коммерческие группы — никто не поднимается пешком из Церматта, ну разве что «crazy russian», но никак не французские и итальянские гиды и альпинисты.

Оказавшись на высоте 3800 м, я решил, что пока меня не стукнула горняшка и в ногах есть силы, нужно быстро забежать на Брайтхорн. От подъёмника нужно сбросить 30-50 м и после этого набрать примерно 450 м. Я уложился часа за полтора и зашёл на вершину одним из первых — с учётом того, что уехал первым рейсом канатки, в 9.30 утра.

Я всё ещё надеялся, что с вершины мне откроется тот самый вид, ради которого туда поднимаются: на Монте-Розу, Риффельхорн, Церматт далеко внизу, на Маттерхорн… Но за 10 минут до того, как я поднялся, на вершину село облако и видно не было вообще ничего. Рядом стояли итальянские альпинисты, которые хотели сделать траверс вершины с запада на восток. Они постояли, посмотрели на это и решили спускаться обратно по пути подъёма, потому что через пять метров уже было непонятно, где небо, а где земля.

Ориентироваться на классическом маршруте легко даже в такую погоду: там хорошо натоптанная тропа, почти дорога, которую не заметёт даже суточный снегопад. Плюс ходят огромные толпы людей, я насчитал больше ста человек — и это в начале сезона и в непогоду.

Погода шептала валить вниз, куда-нибудь в тепло. Из-за плохого прогноза я задумался о том, чтобы спуститься в Италию. Сделал свою заставку на рабочий стол и хватит. Потом вспомнил, что никто из моих коллег на Маттерхорн ещё не поднимался и у меня пока есть шанс стать первым. Решил, что спуститься всегда успею и пошёл в сторону хижины Хёрнли — туда, где начинается классическое восхождение на Маттерхорн.

Маттерхорн

Я спустился до станции Testa Grigia на высоте 3480 м, к границе Швейцарии и Италии. Оттуда по горнолыжной трассе дошёл до станции Trockener Steg и свернул влево на тропу, ведущую к восточной стене Маттерхорна. Я планировал спуститься до озера Шварцзее, откуда начинается подъём к Хёрнли, но меня остановил сильный дождь, который переходил в дождь со снегом, и пришлось поставить лагерь. С этим тут не всё так просто.

Я планировал жить в своей палатке, а не в приютах. Ночёвка в приюте Хёрнли стоит 150 швейцарских франков, в общем-то, этим всё сказано. Когда я готовился к путешествию, искал информацию, где тут можно стоять с палаткой. Оказалось, что в районе Маттерхорна не поставишь палатку где попало, за это штрафуют. Но если на маршруте застала ночь или непогода, можно переночевать в любом месте и за это ничего не будет. Важно, чтобы это была именно ночёвка — от темноты до рассвета — а не отдых в лагере на солнышке. Ну и в любом случае лучше не стоять на заметных проходимых местах. Буквально в ста метрах от той площадки, где я поставил палатку после спуска с Брайтхорна, через два дня приземлился вертолёт со спасателями. Говорят, что жандармы тоже летают на вертолётах и высматривают нарушителей. Поэтому чтобы внезапно не получить по голове вертолётом или штраф в 5000 евро, места ночёвок нужно выбирать более тщательно.

На следующий день погода улучшилась, на вершине висело несколько снежных флагов, но туда я пока и не собирался. Просмотрел путь и понял, что не буду спускаться к озеру Шварцзее, а прямо отсюда с небольшим сбросом и набором высоты дойду до Хёрнли.

Приют находится на высоте 3260 м, и ещё не доходя до него, на скалах встречаются таблички с запретом ставить здесь палатки. Но на высоте 2900-2950 м я обнаружил несколько отличных обжитых площадок: с ветрозащитными стенками и «кухней» из камней: кто-то выложил «стол» и «стулья». Воды там нет, но есть снег — правда, к июлю он, скорее всего, растает. Я собирался остаться здесь, но перед этим подняться на приют и разведать обстановку.

Приют оказался закрыт, двери и окна заколочены деревянными ставнями — открывается он только в июле. Вместе со мной сюда подошёл канадский альпинист, который рассказал, что в несезон работает аварийное укрытие. Это комната на втором этаже с отдельным входом, туалетом и двухъярусными кроватями с матрасами. Условия спартанские, зато проживание бесплатное и законное. На такой подарок я и не рассчитывал — естественно, остановился здесь.

Кроватей внутри на 20 человек, но они стоят вплотную друг к другу, так что при необходимости можно и потесниться. Я пришёл очень вовремя, около полудня, когда приют пустовал. К вечеру в комнатку набилось 25 человек — кто-то вернулся с восхождения, кто-то только собирался. Все поместились. И вообще, 25 человек на Маттерхорне — это очень мало, так бывает только в начале сезона.

На следующий день я решил сходить на разведку. Даже на вершину не собирался, просто хотелось дойти туда, куда получится, чтобы оценить обстановку. Две маленькие группы вышли около двух часов ночи, но я решил, что в первый поток лучше не попадать и пойти позже, хотя рассчитывал их догнать. Вышел на маршрут в 3.40. Было полнолуние, но луна пряталась за горой и путь не освещала.

Тропы по факту нет, есть только направление. Описать маршрут довольно сложно, и на русскоязычных сайтах хороших описаний единицы, одно из них я нашёл на Риске.

Весь путь можно разделить на несколько участков. Первый и самый простой — от приюта Хёрнли через три кулуара и простые скалы. Следом идут нижние и верхние плиты Мосли, разделённые приютом Солвей. Выше — плечо, потом участок с закреплёнными канатами, а перед вершиной в начале сезона лежит снежная шапка.

Начало маршрута — крутая стена в 200 метрах от приюта, на которой провешены канаты и забиты скобы. Канаты очень толстые и в них неудобно прощёлкивать карабин. Нужно или держаться руками, или как делал я — накидывать петлю вокруг карабина дважды, чтобы эта петля работала как схватывающий узел. Неудобство в том, что канат каждые 10 метров прибит к скале, нужно всё время перестёгивать схватывающий и стараться делать это без потери страховки.

После этой стенки начинается осыпной склон. В конце июня он ещё засыпан снегом и видно следы предыдущих групп. А дальше начинается ориентирование только по примерному направлению. Все описания, которые я читал, сводились к тому, что не нужно слишком сильно забирать к гребню и слишком сильно уходить на восточный склон — надо идти недалеко от гребня, что я и делал. Нужно пересечь три кулуара, причём ты как бы «ныряешь» в них: заходишь в кулуар, проходишь по нему и уходишь за угол, и так несколько раз. Поэтому ориентироваться на впереди идущих людей сложно: они то появляются на склоне, то исчезают, и в какой-то момент можно совсем потерять их из виду. Так что лучше не рассчитывать «упасть на хвост» какой-то группе. В сезон, когда людей много, шансов на это побольше, но всё равно это некрасиво и неспортивно. Гиды так вообще специально прячутся, чтобы свободно идущие альпинисты за ними не увязывались.

Несколько раз я замечал на скалах что-то вроде маркировки краской, но всего раза три за весь путь. Но есть несколько хороших ориентиров. Первый — следы от кошек, кошки оставляют очень характерные следы на грунте и царапают камни. Второй — более гладкие, «зализанные» скалы, потому что там везде нужно держаться за скалы. Третий — просто следы, там достаточно натоптано, видно следы от протекторов, поэтому нужно смотреть внимательно. Ещё один ориентир — дюльферные петли и станции. Если видишь станцию, значит, здесь кто-то лез. Правда, бывает и так, что лезли потому, что сбились с нормального пути, так что этот ориентир довольно сомнительный, но всё же лучше, чем ничего. И на протяжении всего маршрута гребень остаётся справа по пути подъёма, выходить на него нужно только после верхних плит Мосли.

Участок до нижних плит Мосли мне показался относительно несложным — хорошо подготовленная группа альпинистов может пройти его без закладывания страховочных точек, просто страхуясь через рельеф. Нужно только всегда контролировать, куда наступаешь и за что держишься. Тут работает принцип трёх точек: прежде чем убрать одну ногу или руку, ты должен уверенно опираться на три точки. Поскольку у меня не было возможности вешать самому себе перила и страховаться, мне нужно было очень чётко всё контролировать. Подходил, видел хорошую зацепку, проверял её, простукивал — скалы там достаточно подвижные и рассыпчатые, теоретически зацепка могла остаться в руках. Во втором кулуаре, например, очень сыпучие камни, когда я лез по нему вверх, вниз падало очень много камней. Если бы за мной шли люди, им было бы там очень неприятно. Это притом, что я двигаюсь аккуратно и вообще понимаю, как нужно перемещаться на таком рельефе, чтобы как можно меньше спускать камни. Человек без горного опыта там будет спускать камни постоянно, так что от новичков с гидами стоит держаться подальше.

В конце июня здесь часто встречаются участки со снегом. В основном можно обойтись без кошек и ботинками повырубать ступени, но в паре мест под снегом лежал лёд, а сами участки достаточно крутые. У меня на глазах один из участников связки поскользнулся на снегу, сдёрнул второго, но третий, стоявший выше и чуть за перегибом, смог их удержать. Мне очень хотелось надеть кошки, но они лежали в рюкзаке, а я стоял на крутом снежном склоне. Шанс улететь в процессе переобувания был довольно высок, поэтому пришлось вырубить несколько ступеней ледорубом и перейти в безопасное место. Вообще гиды часто водят людей в кошках чуть ли не от самого приюта. Это оправдано, когда скалы покрыты коркой льда, но когда я там шёл, кошки объективно были нужны лишь в паре мест.

Два ключевых участка маршрута — верхние и нижние плиты Мосли. Они названы в честь альпиниста, который не захотел лезть со страховкой и разбился на нижних плитах. Верхние тоже назвали в его честь, хотя он туда не долез — возможно, потому что они очень похожи. Это вертикальные скалы высотой метров по 30, кое-где забиты шлямбура и штыри — металлические прутки, на которые можно закинуть верёвку, и на скольжении продолжать двигаться. Но делать это одному невозможно, поэтому я всё лез свободным лазанием. Вообще, чтобы нормально пройти эти плиты, очень желательно иметь не только альпинистскую, но и скалолазную подготовку.

На высоте 4000 м плиты разделяет приют Солвей, небольшая аварийная хижина на 8-10 человек. Внутри двухъярусные нары, стол, две скамейки, на которых тоже можно спать, есть толстые одеяла, куча канатов и всякого хлама. Я поднялся туда от Хёрнли за четыре часа, там отдыхала группа, вернувшаяся с вершины. Многие ходят с ночёвкой в этом приюте, хотя такое восхождение с точки зрения альпинистской морали не считается «чистым». Укрытие построено, чтобы спасти жизнь тем, кто из-за экстремальных условий не смог спуститься в Хёрнли, а его используют в качестве плановой ночёвки — это некрасиво.

Немного отдохнув в хижине, я задумался. Изначально я планировал на сегодня всего лишь разведку, но сейчас не чувствовал особой усталости, время не подгоняло, поэтому решил идти дальше.

От приюта Солвей начинается второй ключевой участок — верхние плиты Мосли. Их я тоже пролез свободным лазанием, но честно говоря, было страшно. Я привык, что всегда есть страховка, и даже если участок окажется слишком сложным, всё равно можно лезть: если сорвёшься, товарищ удержит. А тут надо полагаться только на себя. И стараться поменьше смотреть вниз, двигаясь вдоль стены. Потому что внизу огромные вертикальные провалы на несколько сотен метров и даже малейшая ошибка может стать последней.

После верхних плит надо немного пройти полочками и внутренними углами и подойти под так называемое «плечо» — со стороны оно смотрится как горизонтальный участок, хотя на самом деле идти по горизонтали почти не придётся. Туда провешены канаты и в сезон на них часто бывают «пробки». Чтобы не ждать своей очереди, канаты можно обойти. Но сегодня на гору, кроме меня, вышли человек десять. Рядом никого не было, так что я спокойно шёл по перилам.

От плеча и выше тоже есть канаты, но в начале сезона они засыпаны снегом. Несколько очень крутых снежных участков нужно было пройти без страховки. Крутизна склона около 45 градусов — я прикидывал с помощью ледоруба. Не было никаких точек, чтобы подстраховаться — я встретил один случайно торчащий штырь вместо двух десятков, которые должны быть по описанию.

Здесь меня ждал неприятный сюрприз: очень сильный боковой ветер, он буквально сталкивал с гребня. На предвершинном взлёте порывы ветра усилились. А я даже ветрозащитную куртку не мог надеть — она лежала в рюкзаке, и достать её было сложно, потому что негде остановиться, чтобы пристраховать рюкзак и пристраховаться самому. Пришлось немного помёрзнуть.

Так, сдуваемый ветром, я дошёл до статуи святого Бернарда, покровителя альпинистов. При высоте в полтора метра она была наполовину засыпана снегом. От статуи до вершины осталось метров 20 по горизонтали. Я сунулся пройти по гребню, но очередной порыв ветра чуть не сбросил меня вниз.

Когда по гребню идёт связка-двойка, при срыве одного второй должен броситься на противоположную сторону и сработать противовесом. Делать так всегда очень страшно, но это единственный способ спасти жизнь обоим. Потому что если улетит первый, он утянет за собой и второго. У меня не было напарника, и единственный, кто мог меня сейчас страховать — это святой Бернард. Он оказался надёжным товарищем, но на вершину с ним было не пройти, поэтому те 20 метров пришлось оставить на другой раз…

Подъём на вершину занял у меня семь часов, всё прошёл либо пешком, либо свободным лазанием. Спуск оказался сложнее.

Со снежной «шапки» я спускался лицом к склону на три такта. В сезон и в связках было бы проще: под снегом прячутся штыри, на которых можно организовать страховку для связки. Дойдя до плит Мосли, я решил, что безопаснее будет спускаться дюльфером. Теоретически там тоже можно было пролезть, но я понимал, что уже устал и мог потерять концентрацию и рухнуть вниз. В такой ситуации дюльфер всё-таки более надёжный метод спуска, хоть и более медленный.

Я читал много отчётов тех, кто ходит в горы в одиночку. Но даже сам прикоснувшись к этому, всё ещё не могу понять до конца, как это. В горах множество факторов, которые от тебя не зависят, невозможно всё учесть. Камень упал, нога подвернулась… А рядом нет никого, кто поможет.

Когда лезешь наверх, сил полно, ты прекрасно себя контролируешь. Когда спускаешься — сил обычно нет, и потерять концентрацию очень просто. Достаточно доли секунды, чтобы нога съехала… и всё. Поэтому очень важно ставить целью не зайти на вершину, а спуститься. На вершине должно остаться больше половины сил. Именно не половина, а больше. У аквалангистов есть правило: по пути туда нужно израсходовать 1/3 кислорода, а 2/3 оставить на обратный путь. В альпинизме то же самое с собственными силами.

Спуск получился долгим. На скалах забиты шлямбура, но, судя по всему, они рассчитаны на 50 метров одинарной верёвки, а не на сложенные пополам 60 — а я ведь мог дюльферять только на двойной верёвке. Этих 30 метров обычно не хватало, приходилось как-то идти пешком до следующей точки. Плюс ещё один неприятный момент: чем тоньше верёвка, тем легче она застревает между камней. За всё время спуска верёвка у меня застревала раз шесть. Приходилось привязывать её нижний конец к станции и самовыдачей лезть обратно наверх, чтобы её сдёрнуть. А это очень долго.

После нижних плит внезапно оказалось, что ориентироваться на спуске сложнее. Когда идёшь наверх, всегда есть какие-то ориентиры: гребень, приют Солвей, предвершинный гребень, вершина. А на спуске видишь только крутой склон и всё, даже следов почему-то не видно. Виктор Бобок в своей лекции про Маттерхорн рассказывал про огромное количество меток и туриков, но я видел их только в нижней четверти маршрута и то немного. Возможно, их обновляют в начале сезона.

В какой-то момент я понял, что ушёл куда-то не туда. Я уже говорил, что на маршруте есть натоптанные тропки, но проблема в том, что их много. И понял это я как раз на спуске, когда обнаружил, что иду по тропе, но совсем не там, где поднимался. Вышел на вертикальный внутренний угол высотой метров 10, по которому совершенно точно не лез вверх. В другом месте забрался слишком высоко, тропа была явно ниже. Но увидел станции — значит, люди так же ошиблись с маршрутом и спускались вниз. Опять пришлось дюльферять… Это к вопросу о том, что станции — не лучший ориентир, но хотя бы показывает, что люди здесь шли, да и станциями можно воспользоваться.

Все эти лишние манипуляции с верёвками и блужданиями съели кучу времени, и спуск в итоге занял девять часов. Так что не ходите в несезон или ходите, но с надёжным напарником или с гидом. Поможет ли здесь навигатор? Только отчасти. Конечно, он покажет направление в целом, но у него погрешность в 5-10 метров, а здесь нужно пройти чётко по определённой полочке.

Ночевать я остался на Хёрнли. Отсюда можно быстро спуститься в Церматт и уехать в Женеву, но у меня был другой план: я хотел посмотреть Италию. Не доходя до озера Шварцзее, я свернул на перевал Теодульпасс и спустился в итальянский курорт Червиния в долине Аосты. Виды с перевала и долина безумно красивые! Может, мне так показалось после однообразных пейзажей на Маттерхорне, но очень захотелось в какой-нибудь треккинг по Альпам.

Спуск в Италию

В общем-то, небольшой треккинг у меня и получился — переход из Хёрнли через перевал и спуск по долине Аосты до кемпинга в десяти километрах ниже Червинии потянули на 30 с лишним километров красивейших троп. Там огромное количество этих троп, все маркированы, повсюду питьевые источники, смотровые площадки… Там обязательно стоит побывать.

На следующий день я прошёл ещё немного по долине до местечка Buisson и уехал на автобусе в Курмайор, а оттуда в Шамони. Это самый короткий путь в Женеву и очень удобное место для лёгких прогулок и отдыха в Альпах. Но это уже совсем другая история…

Снаряжение для восхождения на Маттерхорн

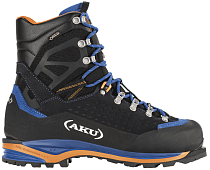

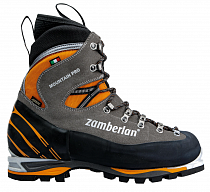

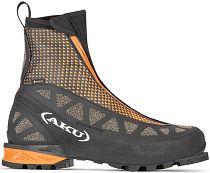

Вес рюкзака на старте у меня составил 16 килограммов плюс ботинки — их вес я не учитывал, потому что ходил в них начиная с первого дня. Для восхождения на Маттерхорн нужны обычные неутеплённые подкошечные ботинки — гора невысокая, летом здесь не холодно.

Статья по теме

Статья по теме

Не буду подробно рассказывать про всю одежду и снаряжение — это стандартный набор для любых невысоких технических маршрутов. Расскажу о том, что особенно понравилось и оказалось полезным именно на Маттерхорне.

Одежда

- Куртка Arcteryx Atom — мегауниверсальная тёплая куртка. Внутри синтетический утеплитель, поэтому можно не бояться дождя. Брал её вместо пуховой куртки — она легче и, на мой взгляд, намного универсальней. Например, лезть в пуховке было бы неудобно, а в этой в самый раз. Запаса тепла мне вполне хватило на всё восхождение, правда, с одной оговоркой: я вообще не мёрзну. А в списке снаряжения на Маттерхорн пуховка обязательна, так что тут нужно учитывать собственную морозоустойчивость.

- Мембранная куртка Sivera Гвор — весит 140 граммов, в упакованном виде размером с кулак, и при этом настоящая мембрана с показателями 20 000/30 000. Не получилось оценить её в условиях ураганного ветра на вершине, но в остальном она показала себя с лучшей стороны. Один недостаток — это всё-таки не куртка, а анорак, то есть надевается через голову. Это не всегда удобно, но ради таких характеристик стоит потерпеть.

- Брюки софтшелл Sivera Верес Про — настолько универсальны, что я их вообще не снимал. Прочные, дышащие, удобно ходить, удобно лезть, нигде не протёрлись.

- Перчатки для работы с верёвкой Black Diamond Crag — на техническом маршруте без них никуда. Говорят, после Маттерхорна любые перчатки можно выбрасывать, но этим хоть бы что. Когда становилось холодно, под них надевал тонкие флисовые — руки ни разу не замёрзли.

Статья по теме

Статья по теме

Специальное снаряжение

Я взял только необходимый минимум: страховочную систему, каску, две петли по метру с карабинами, 60 метров верёвки-»семёрки», репшнур для схватывающего, «корзинку» и 7 метров расходного шнура. Для спуска с Маттерхорна этого оказалось вполне достаточно, а вот в экспериментах на Риффельхорне такого набора хватило впритык, с учётом того, что я отработал не целую верёвку, а только часть. Вообще для организации лазания соло с нижней страховкой нужно ещё автоматически блокирующееся устройство, типа гри-гри, несколько френдов, набор оттяжек и петель. Я всё это не брал, чтобы сэкономить на весе — в принципе, здесь можно без этого обойтись.

Выводы

- В плане логистики и вариантов для акклиматизации Маттерхорн — очень комфортная гора. Добраться до неё не сложнее, чем до Эльбруса, а рядом много красивых гор для акклиматизационных выходов.

- Ходить в начале сезона понравится тем, кто не желает стоять в очереди на перилах и хочет сэкономить на ночёвке в приюте. Но нужно быть готовым к повышению технической сложности из-за снега.

- Для самостоятельного восхождения Маттерхорн подойдёт тем, кто закрыл второй разряд по альпинизму и уверенно лезет лидером маршруты 3а и 3б. Лучше идти в двойке или тройке.

- Для восхождения соло, кроме перечисленных навыков, нужно понимать, что большую часть маршрута придётся лезть без страховки. Нужно уметь при необходимости организовать себе дюльфер и, в крайнем случае, — лазание с нижней страховкой. А ещё иметь большой запас терпения. Горы не любят спешки.

Мне нравится

Мне нравится