В конце января сотрудники «Спорт-Марафона» Родион Хасаншин и Дина Рыманова поехали в Грузию, чтобы подняться на зимний Казбек. Для Родиона эта попытка была уже третьей, а Дина впервые оказалась в зимних суровых горах. Ребята вернулись и делятся впечатлениями: как выглядит восхождение на зимний пятитысячник, в чём его опасности и какое снаряжение нужно, чтобы не замёрзнуть.

О команде и подготовке

Родион: Я ходил на зимний Казбек дважды. Оба раза мы не зашли на вершину: первый раз напарник растёр ноги и не смог идти дальше, а второй раз было очень много снега и постоянная метель, мы так и не дождались погодного окна. Я очень хотел вернуться.

В этот раз мы пошли другой командой, и я бы сказал, более подготовленной. Нас было четверо: мы с Диной и пара наших друзей, Вера и Никита. Они уже много лет ходят в горные походы и ездят на альпсборы, а этой зимой были на новогодней смене в Туюк-Су. Мы с Диной бегали. Зимнее восхождение — это такая пахота, поэтому нужно, чтобы организм был подготовлен и быстро восстанавливался.

Все вместе мы тоже тренировались: ездили за город, занимались с верёвками. Это была больше командообразующая поездка, а тренировки в основном для одного из участников, у которого было мало опыта. В итоге он не поехал, но в любом случае тренировки были не лишними.

Статья по теме

Статья по теме

Дина: До этого зимой я была в лыжном походе на Южном Урале, в зимних спелеоэкспедициях — то есть опыт зимнего пребывания на природе был. Но это были невысокие горы, до 2000 метров. На Южном Урале нет космических холодов — максимум -20…-25°С, это нормально переносится. К тому же мы жили в палатке с печкой, так что всё было достаточно лайтово.

Здесь всё совсем по-другому. Во-первых, высота. Я была максимум на 4400 метрах, и то пять лет назад, в горной «двойке». Боялась, что меня начнёт «колбасить». Но в итоге был только один день, когда болела голова, я ещё думала, что это давит шапка и каска. Когда пошли на восхождение, было уже нормально.

В целом чего-то запредельного не было, я даже ни разу сильно не замёрзла. Хотя если бы мы всё время жили в палатке, наверно, это воспринималось бы по-другому, потому что ветер был очень сильный, дуло постоянно.

Как выглядит маршрут зимой

Родион: Казбек летом со стороны Грузии — это толпы туристов, набитые тропы, открытый ледник или протоптанный по нему путь. Зимний Казбек — это минимум людей, сильный ветер, закрытый ледник и полное отсутствие троп. Я бы назвал наш маршрут технически учебным: приходилось самостоятельно ориентироваться, тропить, «распутывать» ледник.

Сложность маршрута очень зависит от количества снега. Мы привезли с собой снегоступы, но снега было так мало, что решили оставить их внизу. Тащить их просто «на всякий случай» не хотелось, и, судя по прогнозу, мы успевали «проскочить» без снега хотя бы в одну сторону. Ну а вниз уже спустились бы как-нибудь.

В Казбеги зарегистрировались в МЧС. Всё это очень быстро, они записали паспортные данные и контрольные сроки, и в случае чего нужно было звонить 112.

В первый день мы просто прогулялись налегке из посёлка до перевала Саберце, пробили себе тропу, чтобы назавтра сэкономить время. На следующий день нас забросили с рюкзаками до храма Гергети — сейчас туда проложили хороший асфальт, — и оттуда мы пошли дальше по своим следам.

В районе перевала встретили трёх туристов — это были единственные люди, которых мы видели по пути наверх. Они рассказали, что снега не было месяц. И правда, зимние горы без снега выглядели очень непривычно.

До места первой ночёвки за перевалом дошли часа за четыре. Летом там много хороших мест под палатки, плюс недавно построили приют AltiHut. Сейчас он был закрыт, поэтому мы поставили палатки прямо около него, так меньше дуло.

На следующий день поднялись к метеостанции — приюту на высоте 3650 метров. Прямо перед ней закрытый ледник. Летом его просто «пробегают», не связываясь, — ледник вытаивает, все трещины видно, а зимой всё засыпано снегом. Сейчас мы шли в связках.

Добрались ближе к вечеру. Начинался ветер, поэтому ставить палатки не было желания, и мы вписались в метеостанцию. Людей там не было, но она открыта, кроме комнаты гидов, — можно пользоваться кухней и занять любую комнату, их там много. Мы заняли самую маленькую, потому что там ничего не отапливается, а её легче прогреть.

Когда мы поднялись, начался ветер и пошёл снег. Это продолжалось весь следующий день, мы даже не смогли выйти на акклиматизацию и решили просто отдохнуть.

На метеостанции ловит местная сеть Magti, говорят, даже на вершине есть связь. У меня была Yota, она подключалась к Magti, и по каким-то причинам был бесплатный интернет, 250 Мб. Этого вполне хватило, чтобы смотреть погоду.

Я пользуюсь сервисом meteoblue.com уже не первый год. Там можно смотреть почасовой прогноз, и отмечена степень его достоверности — когда достоверность высокая, он действительно показывает точно. Прогноз обещал два дня хорошей погоды, а потом сильный ветер несколько дней. Поэтому мы немного пересмотрели график и решили идти на восхождение сразу после акклиматизационного выхода.

Дина: Хорошо, что мы жили на метеостанции. Внутри было где-то -8°С, но зато не было ветра — мы постоянно слышали его завывания, выходить на улицу вообще не хотелось.

Первую ночь в палатке я немного мёрзла, но на метеостанции всё было отлично. Правда, спала я не очень хорошо — скорее всего, так у меня проявлялась «горняшка», я всё время ворочалась и просыпалась.

Восхождение и возвращение

Родион: Из-за непогоды у нас сместился график: сначала получился день отдыха, а потом акклиматизационный выход. Мы поднялись до 4250 по пути восхождения, пробили себе тропу, по пути отмечая важные места вешками. Оставшиеся вешки донесли до крайней точки, которую достигли — завтра они нам пригодятся. На следующий день обещали погодное окно, а потом сильный ветер, поэтому ещё один день отдыха решили не делать, а сразу идти наверх.

С акклиматизационного выхода мы вернулись в пять вечера, в восемь легли спать, а в полночь уже встали. Была хорошая погода, звёзды, и даже ветра не было.

Вышли в 02:20 и пошли по вчерашним следам. Их не замело, и это очень помогло, потому что путь там довольно запутанный.

В районе ледника связались и так дошли до места, где вчера оставили вешки. Забрали их и оделись потеплее, потому что начало поддувать. Было около -20°С с ветром, поэтому старались не останавливаться и делать всё быстро — даже когда пили чай, руки начинало прихватывать.

Я шёл первым, потому что уже был здесь и неплохо ориентировался. Плюс помогал навигатор — на карте есть тропа, хотя её можно считать примерной, ведь на ледниках точного пути нет, потому что они всё время двигаются.

Чем ближе к леднику, тем больше трещин, поэтому шли медленнее. Снега местами по колено и чуть больше, это сказывалось на общем темпе, но в целом все были подготовлены хорошо. Благодаря тренировкам я чувствовал себя прекрасно, даже притом, что много тропил, — ни разу не было такого, чтобы заканчивались силы.

На рассвете мы подошли к леднику, начали его «распутывать» по снежным мостам. Вроде смотришь — засыпано, прошёл. Потом идёт следующий участник и проваливается. Так у нас провалились все, кроме Дины, но, к счастью, неглубоко, доставать никого не пришлось.

Мы шли медленно, не хотели допускать фатальных ошибок. Почти нигде не останавливались, быстро пили чай и ели буквально на ходу — останавливаться было холодно. Для перекусов я брал спортивные гели, курагу, финики, орехи и твикс. Гели лежали в кармане куртки на груди, иначе замёрзли бы.

Дина: У меня были углеводные и шоколадные батончики. На самом деле есть не хотелось, хотя обычно мне надо всё время есть, тем более на холоде. Но там почему-то не было голода вообще. Может, просто не хотелось лишний раз останавливаться.

Родион: Потом вышло солнце, и стало тепло и радостно. В целом хоть и холодно, но благодаря солнцу намного комфортнее. Внизу мы договорились, что 12 часов — это контрольное время, когда мы разворачиваемся. Мы вышли на перемычку ближе к Казбекскому перевалу и поняли, что контрольное время почти наступило. А высота только 4500, идти ещё далеко, и по прогнозу после обеда начинался сильный ветер.

Никита сказал, что дальше не пойдёт: не видит в этом смысла, ведь на вершину мы всё равно не успеем. Я решил подняться чуть выше, девочки меня поддержали.

Было видно направление, и даже угадывалась тропа — поскольку в сезон там ходит очень много людей, снег вытоптан, и это заметно даже сейчас. Кажется, что здесь нет трещин, но они там есть, я насчитал четыре штуки. И это единственное, что остановило меня, — я очень хотел на вершину, думал отпустить ребят вниз и подняться сам. Но это было бы плохой идеей.

Я уже видел вершинный взлёт, разорванный бергшрунд на середине склона. Выход на вершину был весь заснеженный, и я прикинул, что, если даже мы пойдём, идти будем часа три. Договорились просто немного пройти вперёд и посмотреть маршрут. Скинули рюкзаки, взяли рации, всё железо и пошли. Но потом остановились, обсудили и решили возвращаться. Я очень хотел на вершину, но моё эго не могло пересилить ответственность.

У меня ещё был запас сил, и я понимал, что смогу спуститься, даже если начнётся ветер, — я спускался и в более жёстких условиях. Но я был не один, а у ребят это первый такой зимний опыт. Если бы все были самодостаточны, это одно, но сейчас мы команда, и я решил, что лучше спуститься безопасно. Одно дело, когда ты попал в непогоду внезапно, другое — когда мы знали об этом заранее. Сил у всех будет мало, а надо будет спускаться при таком ветре.

Спуск с Казбека не такой, как по классике с Эльбруса, — там просто надо двигаться и правильно переставлять ноги. Здесь же рельеф постоянно меняется, ты идёшь вверх-вниз, везде трещины, лавиноопасные склоны, летящие камни. На обратном пути я увидел огромную воронку от камня размером со стол — он долетел аж до ледника.

В общем, было много шансов, что, если мы продолжим восхождение, кто-то пострадает или поморозится.

Вариант подняться одному я не рассматривал из-за трещин. Например, я не был уверен, что если прошёл три раза через одно и то же место на леднике, то на четвёртый не провалюсь. Если бы это было лето и открытый ледник, я бы позволил себе в одиночку сходить, но зимой это чревато.

Дина: Мне не было обидно оттого, что пришлось развернуться. Я вообще принимала всё, что получается. Получилось дойти до 4600 — отлично. Если бы ребята были заряжены идти дальше, я бы всё равно осталась, потому что они шли быстрее меня, мне было тяжеловато.

Изначально я не строила никаких планов. Решила, что куда дойду, туда и дойду.

Когда спускались, я не чувствовала себя очень уж сильно вымотанной, но не знала, насколько опасным может быть ветер. В этом плане у меня опыта не было. Так что лучше перестраховаться.

Родион: Я перестраховался за них. Если бы не было ветра, или снега чуть меньше, можно было бы попробовать. Но сейчас могло получиться так, что намело бы столько снега, что непонятно, как спускаться.

Так и оказалось. Когда мы спускались, тропы уже не было. Ветер был такой сильный, что сметал снег со склонов и полностью засыпал тропу. Приходилось тропить — хорошо, что это было на спуске.

Когда мы вернулись на метеостанцию, начался такой ветер, что я не знаю, как бы мы спустились. Ветер был такой силы, что передвигал меня, когда я стоял на месте. Хорошо, что мы вовремя развернулись.

В любом случае я считаю, что мы получили хороший опыт. Это была эталонная учебная работа — троп нет, вот тебе направление, вот вешки, вперёд. Работаешь своими силами: протропил, вернулся. Вроде бы ничего особенного, но вокруг нет людей, вообще никого. В плане опыта это было очень интересно.

На следующий день пошли вниз. От метеостанции до Гергети спускались 6 часов — снега выпало много, тропить приходилось часто. На перевале встретили большую группу иранских туристов и дальше уже шли по их тропе.

Опасности зимнего Казбека

Родион: Самое опасное место на зимнем Казбеке — это ледник. Рядом со скалами он неконтролируемо разорван. Зимой он полностью засыпан снегом: кажется, что по нему можно бежать, но на самом деле там очень много трещин. Некоторые трещины мы видели. Снаружи они выглядят маленькими, а некоторые расширяются книзу, и, если провалиться, достать оттуда человека будет сложно. Ледник огромный и местами очень обманчивый: вроде идёшь по снежному полю, везде камни торчат — и при этом там трещины. Был случай, когда кто-то поставил лагерь на плато, пошёл в туалет и не вернулся — провалился в трещину.

Вторая опасность — камнепады. Между метеостанцией и ледником есть камнеопасный склон, здесь ледник примыкает к скале Хмаура, она достаточно крутая, и снег не задерживается наверху. Летом с неё постоянно сыпятся камни, зимой меньше, но тоже прилетает, особенно после снегопада. Из-за снега камни часто летят бесшумно. Когда мимо этого склона приходится идти в такой сильный ветер и снегопад, это особенно опасно. Если нет опыта и не знаешь последствий, на это не обращаешь внимания — до тех пор, пока не прилетит. А я видел, как разбивало ноги и каски. И тот факт, что ты нормально прошёл в одну сторону, не значит, что обратно будет так же. Большинство ошибок происходит, когда думаешь: «Ничего страшного, пройдём».

На Казбеке можно попасть и в лавину. Всё зависит от количества снега и его состояния, но те склоны, которые летом достаточно просто проходятся по приятным тропам, зимой превращаются в лавиноопасные участки. Их нужно проходить очень аккуратно либо отказываться от их прохождения и выбирать другие варианты. Такими участками, например, могут быть кулуар недалеко от церкви Гергети в направлении перевала Саберце, крутой склон от этого перевала в сторону нового приюта AltiHut и склоны на пути от метеостанции до высоты около 4200 метров.

И, конечно же, погода. В этот раз было намного теплее, чем в прошлые годы. На метеостанции было градусов 15 мороза, внутри -6…-8°С, ночью максимум до -20°С. А когда мы были первый раз с ребятами, -25°С было всегда. С ветром ещё холоднее, руки просто застывали.

Дина: Я была самым неопытным человеком в группе, и иногда мне было страшно, но больше из-за каких-то гипотетических опасностей. То есть я понимала, что может произойти всё что угодно, откуда-то что-то упадёт, лавина сойдёт. Мы проходили кулуарчики, которые могли быть лавиноопасны, но проходили по одному. Когда шли по леднику в связке, мы с Верой шли посередине — я себя всё время успокаивала, что так безопасно. Я ни разу не провалилась, иначе я бы очень испугалась.

По такому льду я ходила впервые. Он очень красивый, с прожилками. Говорят, летом он грязный, подтаявший, а зимой прозрачный и красивый. До этого я ходила только летом по закрытым и более-менее пологим ледникам — поначалу было очень волнительно, но я старалась.

Казбек и Эльбрус зимой, в чём разница

Родион: Я несколько раз был зимой и на Эльбрусе, и на Казбеке и могу сказать, что разница между ними огромная. Если рассматривать классические южные маршруты, то основное отличие — Эльбрус хоть и выше, и физически более утомительный, но значительно проще в плане работы на маршруте.

Во-первых, на Эльбрусе не нужно тропить: все трассы отратрачены и до ледника идёшь практически по дороге. На леднике снег уже сдувает. На Казбеке нет ратраков и практически нет людей зимой, поэтому приходится самостоятельно прокладывать себе тропу.

Во-вторых, на Эльбрусе простой и однообразный рельеф — по сути, это просто белое поле. Даже трещины уже настолько закатаны, что если хотя бы примерно придерживаться тропы, то проходить их безопасно. Казбек же технически намного более сложный — на маршруте то осыпи, то трещины, рельеф постоянно меняется. В этом году было мало снега, и плато выше 4300 метров было во льду. Поэтому нужно уметь уверенно ходить на кошках, даже когда ты устал. Достаточно малейшей ошибки, и всё — ты зацепился, упал, остановиться на льду невозможно.

На спуске с Эльбруса все опасности заканчиваются в конце Косой полки. Потом нужно просто двигаться прямо и аккуратно дойти вниз. Да, ты устал, хочешь пить, но надо просто потерпеть, опасности уже нет. А на Казбеке нет вот этого «прямо» — ты постоянно двигаешься налево, вниз, вправо, и везде может быть или трещина, или камни.

Но у зимнего Казбека есть и свои преимущества. Во-первых, меньше высота, её проще достичь с меньшей акклиматизацией. Чтобы сходить на Эльбрус, нужно потратить больше времени на акклиматизацию: хотя бы пару раз сходить на 4800-5000, чтобы комфортно себя чувствовать и дойти до вершины и обратно без косяков. 5600 и 5000 — большая разница, 600 метров — это очень много. Летом я видел, как люди, дойдя до седла на 5300 и увидев этот бесконечный склон, понимали, что не дойдут.

Маршрут на Казбек хоть и технически сложнее, но более компактный. Здесь постоянно есть ориентиры: ты либо в ущелье, либо на леднике. Понимаешь, что вот эта скала на подъёме должна быть слева, а на спуске справа. Если ты хоть как-то подготовлен, то сориентируешься.

Эльбрус более масштабный, там больше пространства, больше вероятность потеряться. А если попадаешь в непогоду, сориентироваться даже летом бывает сложно. Насколько мне известно, за эту зиму на Эльбрусе уже было много спасработ, чуть ли не каждую неделю, и один человек погиб — группа разделилась, кто-то остался наверху и замёрз. Так что, при всей своей видимой безопасности и простоте, Эльбрус каждый год забирает людей на ровном месте. Не на каких-то сложных склонах и скалах — на тропе, где нужно просто идти по прямой.

Статья по теме

Статья по теме

Одежда и снаряжение

Родион: Изначально мы планировали после Казбека идти ещё и на Эльбрус, поэтому я брал более тёплый комплект, чем можно было бы на один Казбек. Но на Эльбрусе выпало около метра снега, закрыли все трассы, было очень лавиноопасно.

На Казбек хватило бы тёплой куртки и синтетических или пуховых штанов. Но бывают исключения — например, когда мы уезжали, на вершине было -50°С. Да, внизу теплее, но всё равно. И если представить ситуацию, что вот есть одно погодное окно, надо пойти на восхождение именно в этот день, а там -50°С, — что делать? Ты же приехал, выполнил какую-то работу, погода есть, ты же пойдёшь?

Я брал самый тёплый комплект — высотный комбинезон The North Face Himalayan Suit, высотные ботинки La Sportiva Olympus Mons. У меня просто нет промежуточных вариантов. В комбинезоне до высоты 4200-4300 было жарко, поэтому надевал его только на ноги, а верх завязывал и шёл в тёплом термобелье, так я делал и зимой на Эльбрусе. Без ветра зимой, если ты идёшь в хорошем темпе и пашешь, этого хватает. Если посмотреть фото людей на зимних восхождениях, они надевают комбинезоны или очень тёплые пуховки только на большой высоте, когда становится реально очень холодно.

Я надел комбинезон на 4250, когда было уже холодно. До этого ходил в брюках софтшелл и термобелье, сверху флиска, мембрана и лёгкая утеплённая куртка The North Face Thermoball. Было свежо, но, когда тропил, было жарко и приходилось постоянно сушить всё на себе. Когда спускались вниз, было очень жарко, правда, когда подул ветер, он всё компенсировал, если бы его не было, мы бы сварились.

Кстати, после того, как мы спустились, на Казбеке следующие 3-4 дня дул ветер. Мы ещё снизу смотрели, что там на горе творится. Прогноз на snow-forecast.com показывал до 115 км/ч. По моему опыту, комфортно двигаться при ветре до 30 км/ч, хотя ещё смотря какой мороз. Если ветер сильнее и мороз -25°С и ниже — это на грани обморожений. Если снял перчатку или потерял, схватился за железку — отморозишь руки. Поэтому верх ледоруба мы заматывали изолентой, чтобы не прикасаться к металлу.

Дина: Я выбирала одежду и снаряжение с учётом того, что я мерзляк. Относительно других людей я всегда теплее одета, и мне не так жарко, как всем. В этот раз благодаря грамотным консультациям Родиона ни разу не возникло никакого дискомфорта. Единственный раз на спуске, когда мы морально готовились к сильному ветру, а он начался позже и настиг нас чуть ниже, было жарко. Пришлось раздеться — и стало нормально.

Что-то из одежды и снаряжения у меня уже было. Докупить пришлось обувь и самые тёплые верхние слои — пуховку и штаны-самосбросы. Это пуховка Sivera «Вокша Про», она по всем параметрам мне подошла, и брюки-самосбросы Rab Photon с синтетическим утеплителем. Я каждый раз им радовалась. Мне ни разу не было так холодно, чтобы я думала, что прогадала со снаряжением.

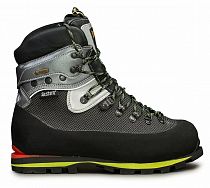

Ботинки Boreal Siula — к моему удивлению, в них было комфортно, хотя я отвыкла от жёсткой высокой обуви, думала, будет очень неудобно, но нет. Они не казались тяжёлыми, и в своей линейке они максимально тёплые. У Веры были такие же, и мы в них практически жили — даже внутри метеостанции, потому что без них было холодно.

Ещё из одежды было термобельё Odlo Evolution Light и спелеологический комбинезон-термик из полартека — давно им пользуюсь, очень удобно, ничего не задирается. Ходовые штаны «Сивера» с мембраной и флисовой внутренней частью — ничего не продувало. Ещё из тёплого — флиска Arcteryx Delta LT и куртка Black Yak с утеплителем G-Loft, лёгкая и тёплая. Во всём этом я ходила в городе, наконец-то оно проявило себя по-настоящему.

Из важных мелочей: перчатки The North Face Apex — всё время ходила в них, а в холодные моменты надевала верхонки Sivera «Алеут». Они у меня давно, я когда-то их купила и знала, что они точно пригодятся. Я думала, в них будет неудобно работать с верёвкой, но оказалось нормально, в основном можно было просто поправить что-то «клешнёй», и всё.

Брала много разных носков, в основном Lorpen. У них есть самые тёплые двуслойные носки Trekking & Expedition Polartec/PrimaLoft — как раз для зимних восхождений и экспедиций. В день восхождения были моменты, когда у меня чуть замерзали ноги, но потом согревались. Всё остальное время мне было комфортно и даже жарко особенно не было.

Плюс всякая мелочь — баффы, балаклавы, горнолыжная маска. В маске было очень хорошо: когда ветер, ты в ней как в домике, смотришь из окна, что происходит.

Спальник у меня был давно, Mountain Equipment Classic 750. Он сам по себе не супертёплый, поэтому сначала я купила вкладыш, но, когда поехали с ночёвкой в лес, было прохладно, и я поняла, что надо что-то делать. А у меня был ещё Sivera «Вежа», и я его взяла как внутренник. Первую ночь в палатке было прохладно, а потом на метеостанции было отлично. Обычно я всегда мёрзну, а тут не ожидала от себя, что привыкну к холоду.

Пойду ли ещё раз? Наверное, да. Я покупала снаряжение с прицелом на то, что буду использовать его по назначению. Я была в этом районе первый раз, и мне очень понравилось, как здесь всё выглядит без людей, хотя представляю, сколько народу тут летом.

Родион: Придётся идти доделывать дело. Путь известен, осталось чуть-чуть дойти.

Мне нравится

Мне нравится