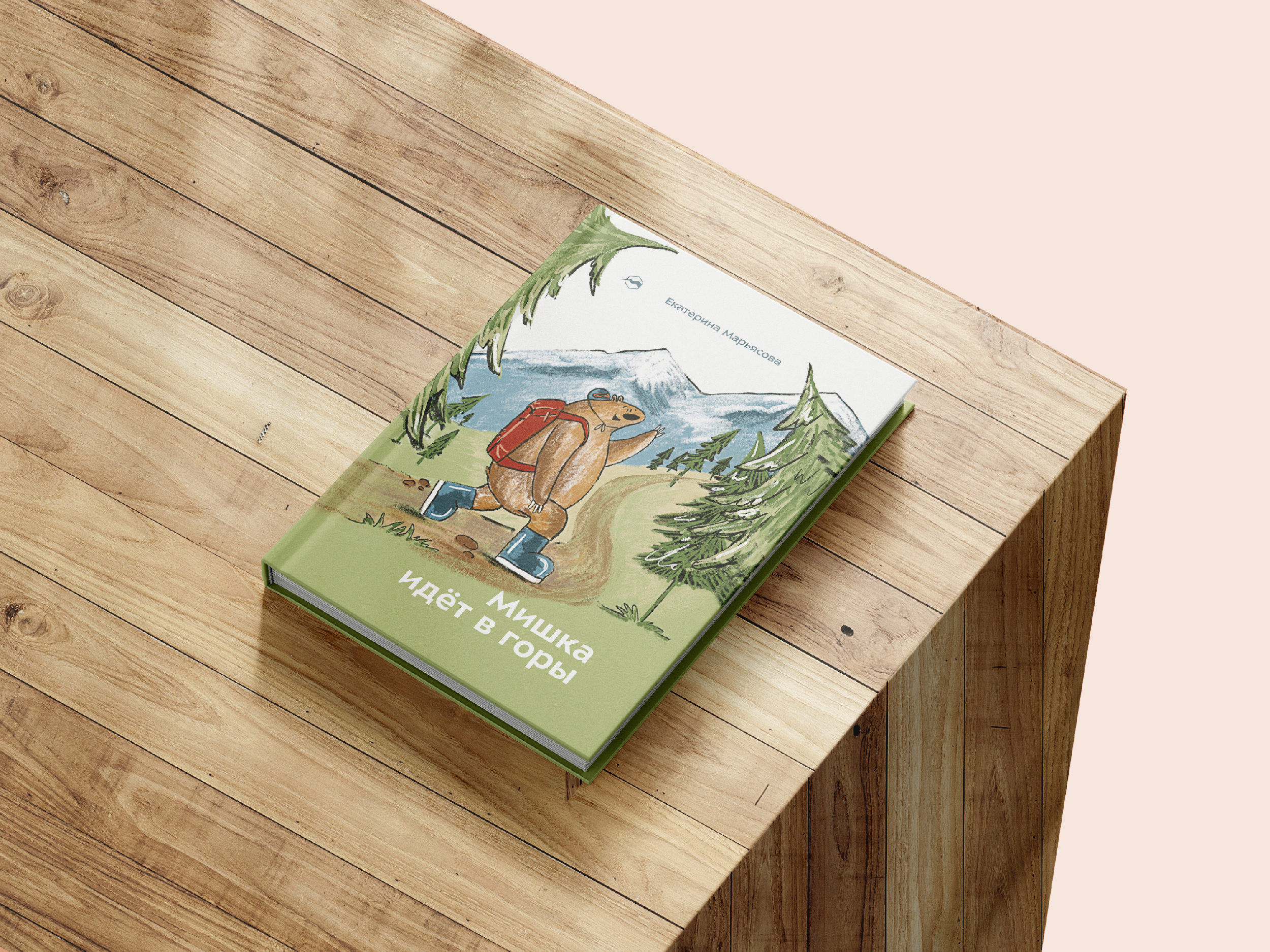

Книга про горы для детей? Да. В издательстве «Библиотека Спорт-Марафон» вышла первая детская книга «Мишка идёт в горы». Мы пообщались с автором и иллюстратором Екатериной Марьясовой, чтобы узнать детали.

Екатерина Марьясова — писательница и художница, живёт на севере Байкала. В детстве мечтала стать мультипликатором, сейчас пишет и иллюстрирует книги. В своих рисунках часто использует этнические мотивы, тем самым стараясь сохранить культуру малочисленных народов.

— Как у вас впервые появилась идея написать книгу?

— Я скажу так: я не альпинист, но, когда я прислала свою рукопись в редакцию, мне сказали, что почему-то подумали, что я мама-альпинист в декрете, которая мечтает о горах. Значит, у меня получилось передать именно то ощущение любви к горам и путешествиям. Вообще, идеи приходят из разных мест. А эта идея возникла, когда я участвовала в творческом марафоне. Там была тема «Мишка-скалолаз — любитель чайников», и в тот день я ничего не нарисовала, ничего не пришло в голову. Но сама фраза у меня в голове осталась, и позже родился именно этот рассказ, а потом уже и иллюстрации к нему.

— Как проходила работа над текстом? Всё ли давалось легко? Трансформировалась ли идея в процессе работы?

— Книга писалась несколько лет, и за это время произошли разные события. За это время у меня родился сын. И если раньше я писала книгу, возможно, для того, чтобы сдать в редакцию, то позже я стала писать именно для своего сына. Цель уже была совершенно другая. После работы с «Библиотекой Спорт-Марафон» книга сама по себе увеличилась, стала более насыщенной. Мы дополнили её интересными фактами о природе. Она стала похожа на энциклопедию, но не скучную.

— То есть идея написать книгу про горы и походы именно для детей была ещё и до рождения собственного ребёнка?

— На самом деле эта книга в память о моих бабушке и дедушке. Она связана с традициями, с чувством уюта и веры, которое дают родные люди. Близкие люди всегда остаются с нами. Это некая дань памяти моим бабушке и дедушке. Не зря там медведь пьёт чай, потому что это традиция нашей семьи. Мы с бабушкой всегда после ужина долго пили чай и беседовали обо всём. И у медведя осталась такая же традиция.

— А почему вы в книгу ввели только образ дедушки, а не обоих?

— Потому что бабушка и дедушка для меня как единый организм. Они 53 года были вместе. Для меня они так и остались неразлучны.

— Ходите ли вы в походы?

— Я не альпинист, но очень люблю путешествовать. Причём люблю путешествовать в дикие места. Мы с мужем были на Камчатке, поднимались на вулканы, были в Черногории, вот недавно вернулись из Кыргызстана. И последние два года мы путешествуем именно с ребёнком. Это будет уже его третье путешествие. А ещё я живу на севере Байкала, где тоже много дикой природы, озёра, тайга и горы.

— Здорово! И как, вашему сыну нравятся поездки? Хотели бы вы, чтобы в будущем он тоже много путешествовал и ходил в горы?

— Ну пока у него нет выбора, пока он маленький… Но я думаю, что ему хорошо там, где хорошо его родителям. И знаете, многие ждут определённого возраста, чтобы ребёнок вырос, и тогда они начнут путешествовать, начнут жить. На самом деле жизнь проходит, и нужно успевать её жить. Мы стараемся строить маршрут так, чтобы было комфортно каждому члену семьи. Ребёнок, например, любит детские горки, и мы в каждом городе стараемся пойти туда, где он сможет покататься. Я думаю, что путешествия в любом случае развивают ребёнка. Он насыщается в них, приезжает домой намного взрослее. А то, что он выберет в будущем, — это уже его выбор. Я поддержу его в любых начинаниях: будет ли он дома лежать или путешествовать.

— Байкал знаменит своей богатой природой. Что там можно увидеть, если отправиться в поход?

— Я родилась в Иркутске, поэтому могу сравнивать две стороны Байкала. Если в Иркутске более туристическая местность с гостиницами, то север как раз для тех, кто любит походы и дикие условия. У нас на маршрутах мало гостиниц, там водится много диких животных. Медведя, например, можно запросто встретить, когда идёшь по тропе. Кто-то только за этим и приезжает… Можно ещё увидеть байкальскую нерпу в диких условиях. Бывает, что они вылезают погреться на камни, и, если очень тихо идти, можно их увидеть. Они очень смешные.

— В своих рисунках вы часто используете этнические мотивы. Расскажите поподробнее об этом.

— В «Медведе» есть история горы Амака, что переводится с эвенкийского как «Дедушка Мишка». Эвенки — это как раз малочисленный народ, который проживает на севере Байкала, в селе Холодном. Их осталось очень мало. У меня был проект по созданию эвенкийского алфавита. Это непросто, потому что тяжело найти информацию. У эвенков из разных регионов разные наречия. А до этого у меня был проект, связанный с Байкалом, с шаманизмом, — открытки с хозяевами различных байкальских мест. По шаманизму нет богов, есть именно хозяева. У них, как у людей, есть жёны, дети, скот. Они живут на небе и под землёй. Раньше люди к ним обращались за помощью и очень уважительно относились к природе. Мне близко такое отношение к природе, хочется сохранить его.

— Почему главным героем книги стал именно медведь?

— Мне кажется, мишка — это родной для всех нас образ. Сибиряки его тоже любят. Это такой образ сильного, доброго, но при этом пытающегося достичь вершины понимания себя героя. Он любопытный, но при этом такой смешной и родной. Он не всегда может быть идеальным. Например, я задумывала, что он очень любит поспать.

— Читали ли вы уже книгу сыну? Какая у него была реакция?

— Эту книгу я пока не читала ему, потому что он ещё маленький и пока что увлечён только машинками. Но я читала её своей племяннице, которая занимается скалолазанием. Она сказала: «Я хочу две книги!» Моих близких людей тронула эта история.

— А ждать ли нам ещё новые книги? Будете ли вы над чем-то дальше работать?

— Мне бы хотелось продолжать работать с «Библиотекой Спорт-Марафон», потому что это классное сотрудничество. Мы нашли общий язык. У меня есть идеи ещё нескольких книг. Идеи буквально летают в воздухе.

Мне нравится

Мне нравится