Человек — самый лучший бегун на длинные дистанции на планете Земля. Это факт. За последние десятилетия мы пережили несколько беговых бумов, и один из них происходит сейчас. Это тоже факт. А вот вам ещё один факт: с появлением большого количества бегунов объём информации, свалившейся на любителя, многократно вырос, и это закономерно привело к немалой путанице в головах этих самых бегунов. И один из самых важных и обсуждаемых вопросов — как бежать правильно, ставя ногу на переднюю часть стопы или на пятку?

Как бежать правильно, ставя ногу на переднюю часть стопы или на пятку?

Наверно, ни один из беговых вопросов не вызывает столько жарких споров и баталий. Масла в огонь подливают обувные компании, задающие моду то на минималистичную, то на максималистскую обувь. Что же делать начинающему бегуну, если он бегает на пятку? Или, наоборот, приземляется на переднюю/среднюю часть стопы? Кто из них бегает неправильно? Давайте попробуем разобраться в пяточно-носочной теории и выясним, куда и на что нам нужно бегать.

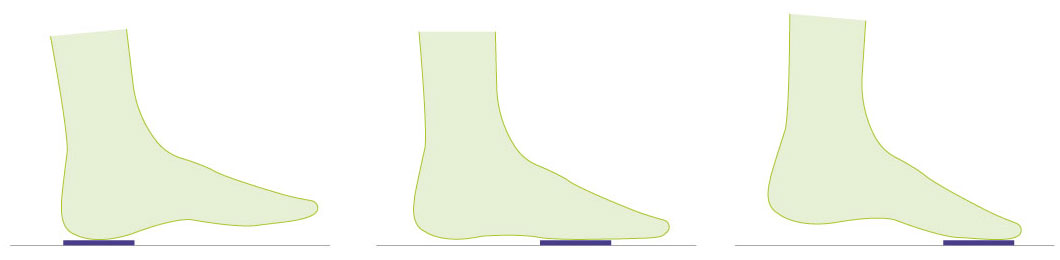

Виды приземления

Строго говоря, в беге есть три типа приземления. В литературе они обычно упоминаются как:

- бег на заднюю часть стопы;

- бег на среднюю часть стопы;

- бег на переднюю часть стопы.

Все эти типы приземления классифицируются в зависимости от той части стопы, которая в первую очередь контактирует с поверхностью при беге (смотри рисунок ниже). Например, при беге на заднюю часть стопы (пятку) спортсмен будет соприкасаться с землёй внешней боковой частью пятки. Бег на среднюю часть стопы — тот случай, при котором бегун вначале контактирует с землёй через головки плюсневых костей, а затем «перекатывается» на пятку, которая соприкасается с поверхностью чуть позже. И наконец, при беге на переднюю часть стопы первоначальный контакт также приходится на головки плюсневых костей, но пятка никогда не касается земли.

Профессор Дэниел Либерман — палеонтолог, глава кафедры эволюционной биологии человека в Гарварде. Его имя хорошо известно благодаря многолетним исследованиям, посвящённым локомоции (от латинского locō mōtiō — «движение с места») человека, в том числе бипедализму (хождении на двух конечностях) и биомеханическим проблемам беременности у женщин. Кроме этого, профессор Либерман изучал, как локомоция влияет на скелетные функции, и в особенности его интересовала тема эволюции бега. Из-за его увлечения и работ, посвящённых строению стопы человека, его даже прозвали "Босым профессором".

Исследование, проведённое Либерманом и его коллегами, показало, что люди, которые никогда не носили обувь, при беге приземлялись на переднюю часть стопы, в то время как те, кто обычно ходил в обуви, бежали на заднюю часть стопы. Однако эти находки были оспорены в недавней работе, где было показано, что 72% африканских бегунов даже при отсутствии обуви (бег босиком) приземлялись на заднюю часть стопы.

Справедливости ради отметим, что эти данные были собраны в другом регионе Африки, чем в исследовании Либермана. Тем не менее выводы Либермана привели к мысли, что люди могли эволюционировать в бегунов, приземляющихся на переднюю часть стопы, таким образом, приземление на переднюю часть было более «естественным» для стопы, по сравнению с приземлением на пятку.

В результате этих предположений Либермана в литературе появилось несколько статей, сравнивающих бег босиком с бегом с приземлением на переднюю часть стопы, многие из которых, по-видимому, активно пропагандировали необходимость перехода на бег с приземлением на среднюю или переднюю часть стопы.

Расширение представления о том, что бег на среднюю или переднюю часть стопы оптимален для бега босиком, является основой предположения, что бег с подобным типом приземления также оптимален и для бега в обуви. Многие беговые тренеры предположили, что изменение типа приземления бегуна от «неестественного», на заднюю часть стопы, к «более естественному» — на переднюю часть стопы, может быть подходящим способом для повышения производительности и, возможно, уменьшения беговых травм.

Этот подход повлиял на то, что по всему миру стали появляться «революционные» программы правильного бега — «Позный бег», «Ци-бег» и другие, оказавшие воздействие на бегунов и тренеров, которые начали инструктировать бегунов во что бы то ни стало изменить стиль своего приземления на среднюю или переднюю часть стопы. В то время как в некоторых публикациях описывается эффективность таких вариантов приземления стопы, в настоящий момент мало доказательств, которые убедительно демонстрируют, что бегуны выиграют от изменения стиля их приземления в долгосрочной перспективе.

Вполне возможно, что переключение с одного вида приземления стопы на другой стало популярным из-за сообщений об отдельных случаях повышения результативности и снижения травматизма, а не глубокого изучения проблемы. Маловероятно, что переключение шаблона приземления и постановки стопы принесло бы пользу всем бегунам. Например, результаты опросов показывают, что 46% из тех, кто перешёл с бега на пятку на бег на среднюю или переднюю часть стопы, изменили свой бег из-за предыдущих травм. При этом группа бегунов, изменивших стиль бега, в общей сложности получила около 500 травм, прежде чем они перешли на бег на среднюю часть стопы. Однако авторы не сообщали никаких данных о количестве травм, полученных этими участниками после того, как они изменили свой бег на переднюю часть стопы. Без сомнения, есть некоторые бегуны, которые извлекли выгоду от изменения их привычного стиля бега, но какие бегуны и по каким причинам эту выгоду получили — в настоящее время неизвестно. Вряд ли распространение концепции необходимости смены постановки стопы для всех бегунов может быть разумной или полезной рекомендацией.

Есть 3 основные причины, по которым те, кто поддерживает изменение типа приземления стопы, объясняют свой переход на бег на среднюю или переднюю часть стопы. Они говорят, что такой бег:

- более экономичный;

- наблюдается снижение пиковой ударной нагрузки, вертикальных колебаний (движение вверх-вниз во время бега, по аналогии с подскакивающим резиновым мячом) и силы контакта с землёй (СКЗ);

- снижает риск беговых травм.

Давайте рассмотрим, что же всё-таки происходит при приземлении стопы в трёх различных вариантах. Ориентироваться будем на бегунов в обуви, коих, хочется верить, среди читателей подавляющее большинство.

Частота шагов (каденс) и выбор типа приземления

Очень важно знать распространённость различных вариантов приземления у бегунов и то, на какую часть стопы приходится основная ударная нагрузка при каждом из вариантов бега. В настоящее время существует как минимум 2 метода определения, на какую часть стопы приходится начальный удар при каждом из вариантов приземления. Один из методов получил название «индекс удара», он основан на определении точки начального контакта стопы с землёй. Было показано, что при беге на пятку нога сначала соприкасается с землёй в задней трети стопы. При беге на переднюю часть стопы первоначальный контакт происходит в передней трети стопы, точнее, в области головок плюсневых костей (рисунок 2). Точку удара при приземлении на среднюю часть стопы определить труднее всего, так как индекс удара говорит о том, что первоначальный контакт находится приблизительно в средней трети стопы. Недавно исследование показало, что в дополнение к индексу удара можно использовать положение голеностопного сустава при контакте стопы с поверхностью и наличие/отсутствие пикового удара в момент приземления. Для простоты изложения давайте объединим приземление на среднюю и переднюю часть стопы, поскольку первоначальный контакт в обоих случаях приходится на головки плюсневых костей в передней части стопы.

Варианты приземления: на пятку, среднюю и переднюю часть стопы (рисунок 3)

Интересно отметить, что большие эпидемиологические исследования вариантов приземления показывают, что самый популярный бег — на заднюю часть стопы. Он используется наибольшим процентом бегунов, тогда как приземление на переднюю часть практикуют значительно меньшее число бегунов. Например, в одной из работ по этой теме было показано, что 81% бегунов на десятом и двадцатом километрах марафона приземлялись на заднюю часть стопы, а 19% — на среднюю. Однако эти данные были получены у бегунов-любителей, а что элитные спортсмены? На дистанции полумарафона среди элитных бегунов около 75% приземлялись на заднюю поверхность стопы, 23% — на среднюю и лишь 2% — на переднюю. По разным данным, распространённость бега на пятку среди бегунов достигала 94% от всех участников соревнований в 1991 году, а при тестировании на беговой дорожке это число достигало 95%. В каждом из этих исследований сообщается об очень низком проценте участников, использующих приземление на переднюю часть стопы. Утверждалось, что высокая распространённость бега на пятку является следствием ношения беговых кроссовок с мягкой амортизирующей подошвой, облегчающей удар на заднюю часть стопы. Справедливости ради нужно отметить, что это предположение было недавно опровергнуто.

На самом деле на то, как человек приземляется при беге, может влиять ряд факторов. В исследовании с имитационным моделированием беговой динамики было показано, что бег на заднюю часть стопы был оптимальным для наибольшего числа бегунов, которые стремились минимизировать метаболические затраты. При беге на переднюю/среднюю часть стопы происходит оптимизация механики бега на более высоких скоростях, но это сопровождается большими метаболическими затратами. Этот результат подтверждается исследованием, проведённым на людях, для которых повышение скорости бега привело к тому, что 45% бегунов переключались на приземление на переднюю часть стопы. Таким образом, выбор способа постановки стопы может быть специфическим для конкретной задачи. Бег на большое расстояние может потребовать приземления на заднюю часть стопы, чтобы свести к минимуму метаболические затраты, в то время как для ускорения бега может потребоваться более сильное акцентированное приземление на переднюю часть стопы.

Изменение экономичности бега

В ряде исследований отмечалось, что победители и призёры соревнований на короткие, средние и длинные дистанции, как правило, ставили стопу на среднюю или на переднюю часть. Аналогичные выводы, полученные в более ранних исследованиях, предполагают, что приземление на среднюю или переднюю часть стопы увеличивает эффективное хранение и высвобождение упругой энергии по сравнению с приземлением на пятку. Именно этот эффект привёл к мнению, что более экономичным (то есть потребляющим меньше кислорода для выполнения определённой задачи) является бег на среднюю или переднюю часть стопы. Однако не всё так однозначно. Сразу несколько исследований, пусть и небольших, сравнили экономичность бега при постановке стопы на заднюю и переднюю часть. Результат — никаких различий в потреблении кислорода при сравнении этих двух типов постановки стопы при приземлении. Интересно, что схожие данные были получены даже при сравнении бега на разных скоростях, когда бег становится сильно зависимым от экономичности, — бегуны на пятку или среднюю/переднюю часть стопы потребляли примерно одинаковое количество кислорода.

Интересно исследование, в котором бегунам было предложено умышленно поменять тип приземления: те, кто бежал на пятку, стали бежать на среднюю часть стопы, и наоборот. При непривычном для себя типе постановки стопы у всех участников ожидаемо наблюдалось повышение потребления кислорода, но не было статистически значимых изменений в потреблении кислорода по сравнению с привычным типом бега. При этом нужно помнить, что смена техники бега, в частности постановки стопы при приземлении, ставит перед бегуном ряд задач и проблем:

- требует временных затрат для обучения «новой» технике бега;

- неизбежно приводит к повышению потребления кислорода, а значит, снижает экономичность бега. Ситуация улучшается при успешном освоении нового варианта постановки стопы при беге;

- растёт риск получения травмы, так как ломается привычный рисунок бега.

Любопытный анализ данных был проведён группой учёных, которые решили оценить разницу в окислении углеводов при разной постановке стопы. Почему именно окисление углеводов? Дело в том, что этот фактор зачастую является ограничивающим в спорте на выносливость. На медленных и умеренных скоростях бега окисление углеводов было выше при начальном ударе по передней части стопы, чем при ударе по её задней части. Это буквально означает, что при одинаковой скорости бега удар в переднюю часть стопы истощит запасы углеводов раньше, чем в случае удара в заднюю часть. Следовательно, переход от бега на среднюю или переднюю часть стопы к бегу на пятку может быть механизмом сохранения запасов гликогена в мышцах и отсрочки наступления той самой «стены», подстерегающей во время гонки на выносливость. Это предположение в некоторой степени поддерживается рядом работ, показавших, что бегуны, обычно ставящие ногу на среднюю/переднюю часть стопы, имели тенденцию становиться бегунами на пятку, что характеризовалось более длительным временем контакта с поверхностью во время утомительного пробега.

Изменение силы контакта с землёй

Если взглянуть на рисунок 4, то можно увидеть, что при беге на пятку имеется отчётливый первый пик, называемый пиковым ударом, а затем в фазе контакта с землёй — второй пик, называемый активным пиком. Во время бега на среднюю или переднюю часть стопы не будет видимого пикового удара, но будет активный пик.

Бег с ударом в середину или переднюю часть стопы существенно уменьшает появление вертикального пикового удара или вызывает его визуальное отсутствие. Это наблюдение заставило многих предположить, что изменение приземления на среднюю или переднюю часть стопы значительно уменьшит вертикальную скорость во время контакта с землёй по сравнению с бегом на пятку. Попросту говоря, при беге на переднюю/среднюю часть стопы вы будете меньше подпрыгивать, тратя драгоценный кислород, а ваш шаг станет более «стелющимся». Кроме этого, отсутствие пикового удара и меньшая скорость нагрузки приведут к снижению риска получить травму при беге. И всё бы хорошо, но и здесь обнаружился нюанс. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, обнаружило, что при беге на среднюю/переднюю часть стопы также появляется пиковый удар, однако его амплитуда намного ниже, чем при беге на пятку.

Получается довольно любопытная картина, которая говорит нам о том, что как бег на пятку, так и бег на переднюю/среднюю часть стопы приводит к практически одинаковой ударной нагрузке на нижние конечности. Влияние пикового удара и скорости нагрузки на риск развития травм на протяжении многих лет является предметом дискуссий среди экспертов по биомеханике. Логично, что для снижения травматизма нужно снизить ударную нагрузку на конечности, однако прямая связь между характеристиками постановки стопы и возникающими травмами не была установлена окончательно. Есть исследования, которые говорят о наличии такой взаимосвязи, но не меньше исследований, показывающих, что прямой связи между травмами и ударной нагрузкой нет.

С вертикальными колебаниями, бегом и ударной нагрузкой связан ещё один интересный аспект, по которому очень часто сравнивают бег и велоспорт. Речь идёт о костной ткани. Дело в том, что некоторое время назад серьёзно пересмотрели отношение к кости, признав-таки костную ткань живой, развивающейся структурой, а помимо этого, указав, что для поддержания здоровья этой ткани ей просто необходимы нагрузки в виде вибрации. Уже догадались, о чём идёт речь? Конечно, идеальный вариант такой нагрузки — это бег или ходьба, и совершенно очевидно, что для здоровья костей необходим некоторый уровень приложения силы. Однако пока неизвестно, какая нагрузка необходима для здоровья костей, а какая наносит кости вред. Например, в некоторых исследованиях сообщалось, что у бегунов, которые имели меньше беговых травм, наблюдались более высокие величины ударных нагрузок. Ряд более поздних работ подтвердил эти находки, показав, что у бегунов с более высоким пиковым ударом и более высокими скоростями нагрузки было значительно меньше травм, связанных с бегом, по сравнению с бегунами с более низкими пиковыми ударами и скоростями нагрузки. Более того, расхожая концепция о том, что для предотвращения травм нужно бегать в основном на мягких поверхностях, не подтверждается большим количеством исследований, которые обнаружили, что бег на более твёрдых поверхностях, увеличивая ударную нагрузку на организм, не связан с повышением частоты травм.

Тот факт, что при любом типе постановки стопы, будь то бег на пятку или на переднюю/среднюю часть, возникает примерно равная ударная нагрузка, а также то, что взаимосвязь между этими явлениями (ударная нагрузка и тип приземления) и беговыми травмами в лучшем случае крайне незначительна, является доказательством того, что тип приземления при беге не играет такой уж большой роли, как считалось ранее. Тезис о том, что бег на переднюю/среднюю часть стопы безопаснее бега на пятку, не подтверждается доказательствами.

Статья по теме

Статья по теме

Риски, связанные с развитием беговых травм

В большинстве исследований, изучавших уровень травматизма при разных типах приземления, обычно разделяли бегунов на тех, кто бежит на пятку, и на тех, кто бежит на переднюю/среднюю часть стопы. Откровенно говоря, эти исследования дают нам очень небольшое количество информации, так как мы не понимаем, насколько каждый из типов приземления безопасен. Реальную картину покажут лишь исследования, в которых оценивается травматизм среди бегунов, «переключившихся» с одного варианта постановки стопы на другой. Именно эти работы покажут, какой из вариантов постановки стопы при приземлении является более защищённым от травмы.

До недавнего времени неубедительные и умозрительные связи между ударной нагрузкой на стопу и риском травмирования были единственным доказательством того, что бег на среднюю или переднюю часть стопы может быть полезен для предотвращения травм. Например, одна из многочисленных обзорных статей по этой теме практически не обнаружила доказательств в пользу того, что «альтернативные» стили бега (например, бег на переднюю часть стопы), особенно при беге в обуви, акцентирующей постановку стопы на переднюю часть, были полезны. Лишь в 2012 году в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise были опубликованы результаты большого исследования, которое предположило, что число травм было меньше у тех, кто обычно бежал на среднюю/переднюю часть стопы, по сравнению с бегунами на пятку. Эта работа показала статистически более высокую частоту беговых травм на 16 000 километров бега при приземлении на пятку, по сравнению с бегом на переднюю часть стопы, когда данные были объединены по полу и уровню тяжести травмы. Когда же данные были разделены по полу и типу тяжести травм, единственное статистически значимое различие наблюдалось только между бегунами женского пола.

Упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата

Чтобы окончательно оценить риск получения травмы, необходимы очень большие исследования среди бегунов, поменявших тип приземления. К сожалению, такие масштабные исследования крайне редки в литературе по беговым травмам. В трёх относительно крупномасштабных эпидемиологических исследованиях авторы сообщили о риске травмирования у большого количества бегунов мужского пола (более 120 000 человек). Результаты этих исследований были схожими. Ни в одном из исследований не сообщалось о статистически значимых различиях в показателях травматизма между бегунами на пятку или переднюю часть стопы. Ещё два сравнительно больших эпидемиологических исследования сообщали о разнице в месте возникновения травмы и типе травмы, полученной в группах бегунов с разной постановкой стопы. В этих двух исследованиях наиболее распространёнными травмами были боль в спине, в средней части стопы, стрессовые переломы плюсневых костей и воспаление ахиллова сухожилия.

Безусловно, для того, чтобы понять, какой из вариантов постановки стопы лучше и есть ли вообще различия в плане развития травм, необходимы большие исследования. Текущее утверждение о том, что бегуны, приземляющиеся на среднюю или переднюю часть стопы, имеют меньше травм, связанных с бегом, чем те, кто бежит на пятку, в лучшем случае является предположением и пока не подтверждается проспективными эпидемиологическими исследованиями.

Заключение

Исследования, выяснявшие, насколько эффективно на вашем беге отразится смена типа приземления стопы, показали, что очевидной выгоды от такого изменения нет. На самом деле может случиться так, что изменение типа приземления может привести к стрессовому воздействию на ткани, которое обычно отсутствует при беге по привычному для вас сценарию. Повторяющийся стресс может в конечном итоге привести ко вторичной травме. Конечно, для кого-то изменение типа приземления стопы на среднюю или переднюю часть может оказаться полезным, но, основываясь на современной биомеханической, физиологической и эпидемиологической литературе, такой переход не следует рекомендовать большинству бегунов, особенно тем, кто только начинает свой путь в беге.

Таким образом, в споре носков и пяток можно выделить 3 ключевых момента:

- научная основа для поощрения бегунов в изменении варианта приземления стопы не является обоснованной;

- имеется мало убедительных научных доказательств того, что приземление на среднюю или переднюю часть стопы улучшает экономичность бега, устраняет вертикальную силу удара при контакте ноги и земли или снижает риск травм, связанных с бегом;

- существует необходимость в больших проспективных рандомизированных контрольных испытаниях, исследующих риск получения травм как при беге на переднюю/среднюю часть стопы, так и на пятку.

Мне нравится

Мне нравится