«Горы всегда были территорией свободы». Интервью с Дмитрием Павленко

Вот уже больше года, как в Спорт-Марафон появился уникальный эксперт по альпинистскому снаряжению — мастер спорта международного класса Дмитрий Павленко. Нешумный и точный в движениях, с острым взглядом и стальными мускулами. Биография его приводит неофита в трепет — тридцать три года в альпинизме, десять лет работы гидом и инструктором по альпинизму на сложных технических маршрутах, высотным гидом на семи- и восьмитысячниках. На счету нашего коллеги больше сотни сложных восхождений, две высших мировых награды «Золотой Ледоруб» — за две гималайские вершины: восхождение на западную стену Макалу (8 463 м) в 1997 г. и за первопроход северной стены Жанну (7 710 м) в 2004 г.

А ещё он пишет потрясающие своей искренностью стихи и песни о горах. В общем, после двух часов разговора сразу хочется начать бегать кроссы и тренировать руки, чтобы летом с чистой совестью повесить на рюкзак верёвку и ледоруб

Что говорить, ты только посмотри,

Какие Горы в небо здесь врастают!

Их красота — чарующе простая,

Как та звезда, что на небе горит.

Какие Горы в небо здесь врастают!

Их красота — чарующе простая,

Как та звезда, что на небе горит.

Дмитрий Павленко

— Дмитрий, скажи, как становятся альпинистами мирового класса? Ты вырос в Сургуте, где и гор-то толком нет, как ты пришёл к идее заняться альпинизмом всерьёз?

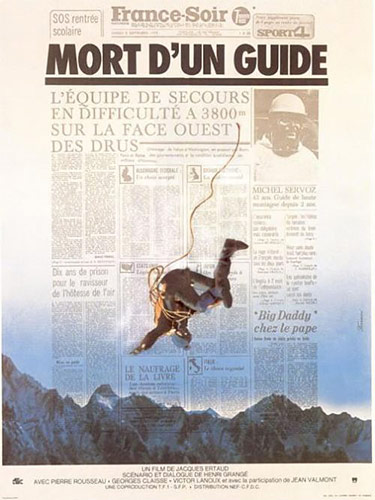

— Я родился в Тольятти, и к занятию альпинизмом решительно пришёл в детском возрасте после того, как посмотрел фильм Жака Эрто: «Смерть проводника». Мне было лет десять. Когда я пересматривал этот фильм, будучи взрослым, я уже видел, что в фильме показана правда: альпинисты — это замороченные и болезненно самолюбивые люди, готовые на всё ради удовлетворения своих нездоровых амбиций. Но тогда я, ребёнок, этого не уловил. И меня увлекло.

Я до сих пор искренне рекомендую всем этот фильм. Уже тогда, в 1975 году, французы, буржуи, искренне показали всю подноготную альпинизма. Второй раз в жизни со стороны такую вакханалию некастрированных амбиций я увидел лишь два года назад в фильме «Эверест».

— Твои родители имели отношение к горам?

— Нет! Так, ходили в матрасные походы. Сплавлялись на байдарках по местным речкам, ходили на ялах через водохранилище, когда там ещё был Грушинский фестиваль. Но, конечно, первый толчок к аутдор-активности был дан. Плюс, я в детстве переболел туберкулёзом, каждый год бывал в санаториях Крыма, видел там скалолазов, сам лазил, скал там столько, что не лазить невозможно.

— А потом, когда ты подрос, ты занимался в альпклубе?

— Нет, в Тольятти я ни в какие клубы не ходил. Потом мы переехали в Сургут, там уже был альпклуб, я обрадовался — но туда брали только с 16 лет. Я пару лет позанимался боксом, дождался шестнадцати и, как в армию, пошёл в альпклуб.

— Ты можешь обозначить несколько знаковых, поворотных моментов в своей жизни, которые давали тебе понимание дальнейшего пути?

— Вся моя жизнь — это череда знаковых моментов. И первый знаковый момент был, когда меня выгнали из альпинизма, ещё в советское время. В то время вне системы было очень сложно заниматься — ты просто не попадёшь ни в одну команду. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что мне подфартило.

— А почему тебя выгнали?

— Я считал, что отношение ко мне руководства альпклубов должно, в первую очередь, мотивироваться тем, насколько я предан делу, как тренируюсь. А оказалось, что главнее лояльность руководству. Ну, в общем, я не сошёлся во взглядах с одним из руководителей, и в 1990 году меня вычеркнули из списков с волчьим билетом, написали, что из меня ничего не получится. У меня на тот момент был третий разряд с превышением, я много тренировался и быстро прогрессировал.

Так вот, сразу после этого мне и повезло в первый раз: Сергей Борисов, на тот момент лучший альпинист СССР, начал проводить коммерческие сборы. Для меня это был единственный шанс ходить в горы, расти. И за четыре года у Борисова я дорос до кандидата в мастера спорта. У него на сборах я имел возможность ходить то, что мне интересно, и то, что даёт навыки на будущее, а не просто стандартные маршруты для заполнения нужных клеточек. Например, закрывать I разряд я специально ездил в Ала-Арчу, на ледовые маршруты. Да и КМС-а когда закрывал — тоже поехал туда, увидел маршрут Беззубкина по центру северной стены и решил: «Всё, это должна быть моя первая шестёрка!».

А повезло не в том, что меня выгнали, а в том, что я не перегорел в этот момент. Так-то в системе я мог и быстрее вырасти, больше сделать за это время. Но здесь у меня была перспектива, а мне нужна перспектива, чтобы мотивировать себя, без перспективы заниматься — смысл? У Борисова же мой запал оценили, там вообще относились к тебе по тому, как ты ходишь, а не по записям в разрядной книжке. Фактически, я мог ходить всё, что хочу. В официальном же альпинизме выбор маршрутов был минимален, маршруты выбирало руководство, а руководство не желало рисковать и быть ответственным за выпуск человека на сложные маршруты. Сами ответственные на тот момент уже никуда не ходили и стали забывать, что такое альпинизм. А Серёга Борисов — он был действующий альпинист, сам параллельно с нами ходил, показывал пример, как надо ходить.

То, что мы ходили за 10-20 часов, он пролезал за два-три! Причём, в основном, в двойке с девочками. Позже я очень много сходил пятёрок в Дугобе, и практически везде я снимал с вершины записки, которые оставил Борисов и какая-нибудь девушка. А эти маршруты и мужики-то здоровые часто боялись ходить!

— Он не боялся брать на себя ответственность за вашу жизнь, в отличие от официалов?

— На самом деле, никто никогда не нёс реальной ответственности за выпуск группы на маршрут. Никто никогда не был наказан, если выпустил группу, и все погибли. Всё это не оформлено де-юре, бояться формально нечего.

А если ты чувствуешь моральную ответственность — иди с людьми на скальный полигон и пойми, что они из себя представляют! Так Серёга и делал. А из тёплого домика, глядя только в книжку альпиниста, ничего не увидишь.

— У тебя были наставники? Кто из инструкторов оказал на тебя наибольшее влияние?

— Первый человек, который оказал и до сих пор оказывает на меня большое влияние — это мой сургутский тренер — Сергей Николаевич Безверхов. Чем старше я становлюсь, чем чаще я его вспоминаю.

Когда я пришёл в секцию, 16-летним пацаном, ему было 54 года. Он раздевался в раздевалке и, если закрыть ему лицо, покоцанное горами, он был круче всех по мускулатуре. А уж по функционалу — и говорить нечего, он мог загнать нас всех вместе взятых, здоровых парней от 16 до 30. И это был результат фанатичных тренировок. Он бегал даже в -35°C! Смотришь в окно: что за сумасшедший в свитерочке в такой мороз? А это Сергей Николаич…

Именно он мне показал, что можно добиться отменных результатов, даже невзирая на общую физиологию.

— У тебя есть очень красивые соло-восхождения, но Золотой Ледоруб ты получил именно за командные первопроходы. Что тебе самому ближе — соло или работа в команде?

— Сейчас мне ближе соло. Но к ним я пришёл от безысходности. Потому что зачастую на коммерческих сборах отделение — сборная солянка. Один раз я ходил достаточно серьёзный маршрут с шизофреником в стадии улучшения, мне пришлось его загонять камнями наверх. Ну и вообще, много было ситуаций, когда команда получалась такая, что лучше бы я пошёл один.

Как-то раз, в 1993 году, я с тольяттинцами должен был ходить на сборах, а потом в Дугобу, к Борисову. Но с тольяттинцами не заладилось, и я приехал в Дугобу раньше. Две недели там бичевал, ждал своих. А что делать? Дай, думаю, схожу куда-нибудь. Сходил на одну гору, на вторую, на третью… и ничего!

Но после этого я всё же долго ходил в команде. Соло ходил только на высотные маршруты. На Хан-Тенгри, на пик Победы. Это проще. А к техническим соло-восхождениям я вернулся через 10 лет.

В 2002 году решился переехать в Бишкек. У меня были деньги, я накупил кучу снаряги, кошки Grivel G14, новые альпвинги, и приехал в Ала-Арчу. За 4 дня до Нового Года я в одиночку сходил Байчечекей (4Б), сходил по маршруту Лоу на пик Свободная Корея, на котором 1 разряд в своё время закрывал. Потом, после Нового Года, я ещё раз сходил маршрут 5 категории на Корею, по Барберу, и вот тогда уже осознанно начал ходить соло. Почувствовал вкус.

— Смог бы ты ходить высокой категории маршруты соло, если бы с самого начала начал ходить именно так?

— Нет, много лет работы в командах позволили мне набрать опыт для начала карьеры соло-альпиниста. Я не против команд, я с удовольствием хожу в команде своего уровня. А людей моего уровня не так уж и много, их всегда было немного. А в команде… первый раз мы пошли сборной командой и было всё хорошо — каждый, забыв про себя, работал на общую цель. Команда была высокого уровня, мы делали первопроход северной стены, сложный, опасный. И все работали на износ. Ругались, выясняли отношения — но мирились, это нормальные рабочие моменты, мы до сих пор уважительно общаемся. А второй раз получилось, что собрались все «звёзды» — и каждый тянет на себя, бережёт себя для штурмового выхода. И вот это в альпинизме неприемлемо. Если я в команде — я винтик, я стараюсь быть максимально полезным для общего дела, делаю всё, что могу, что у меня лучше получается. Конкуренции внутри команды быть не должно, всё должно быть по-честному. Ведь чем сильнее команда, тем проще быть сильным. Всегда кто-то за тебя сможет доработать. Но когда ты — сильный, идёшь сзади, а впереди ползут, умирают, более слабые — это не стратегия даже. А просто тебе неохота тропить, сильному, который, как раз и должен работать больше.

Когда идёшь командой и понимаешь друг друга с полуслова, не нужно делать лишних движений — это шикарно. Но, увы.

— Что для тебя важнее в горах — техническая сложность восхождения, личные спортивные достижения, красота гор, работа с людьми?

— Процесс. Мне важен процесс. Поэтому я не люблю простые горы. Мне нравится работа на стене, нравится лазание. Нравятся маршруты, которые я могу полностью пролезть сам. Но, с другой стороны, я понимаю, что если буду ходить только соло, то потеряю навыки работы со страховкой, работы в группе. Да, на таких маршрутах много самостраховки, а уж дюльферов в случае неудачных заходов, я сделал, наверное, миллион! Но — всё равно это кайф, мышечная радость! А когда ты готов к этому, и чувствуешь, что готов, и лезешь легко — это вдвойне кайф. Без предварительно набранной формы такого чувства нет. Вот сейчас я собираюсь на Хан-Тенгри и тренируюсь как умалишённый, потому что понимаю, что если я выдержу, не умру на тренировке, то там буду получать только наслаждение от высоты, от видов, от хорошего маршрута.

— Ты дважды становился лучшим в мире, получал премию «Золотой ледоруб» за восхождение на западную стену Макалу (8 463 м) и за прохождение северной стены Жанну. Это высшая награда. А вот ты сам для себя, что считаешь лучшим восхождением в жизни, какая гора тебя зацепила больше всего?

— Макалу и Жанну я считаю бонусами Судьбы за преданность Горам. А что касается лучшего восхождения в жизни — я надеюсь, что этого восхождения ещё не было! По напряжённости у меня были сольные восхождения, не сравнимые ни с Жанну, ни с Макалу. С другой стороны, западная стена Макалу для меня — это был апофеоз. Потому что я не был готов к такой горе, у меня не было опыта. Даже функционально я был недостаточно готов, хотя мы тренировались под руководством Ефимова. Я прекрасно это понимаю. Там просто всё произошло «через не могу», ценой безумного напряжения. С одной стороны, вспомнить приятно, но —

ребята погибли

, поэтому победа есть, а радости нет. Да и сам я хотя и выжил дошёл до полного истощения, вернулся дистрофиком.

На Жанну, впрочем, я тоже не был готов — как раз вернулся в Москву и так сложилось, что в первый свой рабочий день в Москве я узнал о том, что могу поехать на Жанну. А в Москве нереально нормально потренироваться к такой Горе.

Но такие восхождения — они дают уверенность, что ты можешь! С отмороженными руками и ногами, морально убитый… Если ты прошёл через это, то появляется чувство, что бояться уже нечего. После Жанну я пошёл на Аксу. Посмотрел на неё снизу — ого! Если бы я до этого не лазил Жанну, то у меня шапка бы упала.

В плане открытия себя — это была моя первая сольная техническая 5Б, на Первую башню Короны. Была непогода, мне пришлось ночевать, вися на станции. А наутро опять была непогода, но пришлось лезть, потому что какой смысл висеть-то?! ещё — на той же Первой башне, зимой, на другой пятёрке, пришлось делать кучу дюльферов в ночи, карнизом оторвало рюкзак, который на стене висел, а в нём был фонарик, всё! И я на ощупь крутил самовыкруты…

То же зимнее соло по центру Свободной Кореи, Ручкинский маршрут… как альпинист я начал расти только тогда, когда начал профессионально работать в горах и поддерживать свой уровень. За 10 лет, с 2006 по 2016, я сходил столько же гор, сколько за 20 лет до этого! И это были гораздо более сложные горы.

— Ты начал работать в горах инструктором и гидом только в 2006 году, раньше никогда не подрабатывал?

— Я начал с роли потаскушки, портера, в 1998 году у Казбека Валиева на Хан-Тенгри. Потом работал помощником гида там же. Первый мой гидовской опыт был в 1999 на пике Победы, с командой Джунки Табэй. Но это была сезонная работа за возможность походить в больших горах.

А профессионально я начал работать в 2006 году, только после того, как сходил на Хан-Тенгри по северной стене, соло. Это был некий рубикон, незакрытый гештальт. Считаю, что пока у тебя есть собственные спортивные амбиции, ты в горах работать не можешь. У инструктора и гида должны быть уже профессиональные амбиции. Они обязаны ходить крутые маршруты, за что я уважаю братьев Глазуновых, Кирилла Белоцерковского — считаю, это сейчас самые крутые инструктора, они знают альпинизм изнутри, поддерживают свой уровень.

Как можно научить людей приёмам, которые мне рассказали где-то на лекциях? Это нереально. Даже проушина Абалакова, когда мне её показали, я критически отнёсся — фигня какая-то! А потом начали ходить, я попробовал сделать — и вот когда 17-18 верёвок на льду, включаем хронометраж, тогда — да, проушина лучше! Но, чтобы точно знать это, я сделал их сотню, в разных погодных условиях. А не просто услышал от кого-то, что это круто.

— И среди гидов я не раз наблюдал случаи, когда гиды бросали клиентов ради удовлетворения своих спортивных амбиций. Если гид идёт на гору с целью зайти на гору — какой же это гид? У него в голове должен быть другой интерес — как сделать так, чтобы дошли все! Когда я ходил гидом на Лхоцзе, я запросто мог зайти на неё без клиента, у меня была отличная акклимуха, хорошая форма. Но я не пошёл, мне неинтересно заходить одному, гид без группы на вершине — это не профессионал.

— Дмитрий, а вот скажи честно, часто бывает страшно? Что самое страшное для альпиниста?

— Для меня самое страшное — глупо погибнуть. Как таковой смерти я не боюсь… хотя так тоже нельзя сказать, животный страх всегда есть. Но больше всего я боюсь погибнуть из-за какой-то глупой ошибки. В своё время я писал статью, описывал ошибки, которые могли стать фатальными для меня, анализировал их и старался больше не допускать. В 2015 году я летел в трещину и думал: «Ёпрст! Как это может быть? Я на двойной верёвке, со мной в команде три мастера спорта…» ну, ничего, повезло тогда, удачно упал. А виноват был сам — расслабился, пошёл по раскисшему леднику без щупа. А главное, не проконтролировал страховку, доверился незнакомым людям. Я много раз падал в трещину, перед этим меня клиент удержал с тяжеленным рюкзаком! А тут мы пошли уже на обработку маршрута, я особо не парился, думал: «Ну, провалюсь, так провалюсь, удержат, быстро вытащат». И оказался на дне трещины вместе с верёвкой. Конечно, можно долго возмущаться, что это напарники виноваты, но на самом-то деле я виноват! Что такое мастера спорта? Может они по крымским скалам мастера спорта, а c ледовым рельефом не очень дружат? Выходя с незнакомой командой, я должен проверить сам каждый узел. Расслабился. И вот так вот погибнуть было бы страшно и обидно.

Так же мы на пике Победы попали в лавину на совершенно безопасном с виду, пологом склоне — оторвали огромную снежную доску. По тропе идти было тяжело, решили пойти прямо по полю — ну, на нас по линии тропы и оторвалось, спаслись чудом. Когда я потом рассказывал об этом в лагере, выяснилось, что и до этого там сходило! Место коварное, до него идёт крутяк, там лезешь осторожно, весь напряжён, потому что реально может сойти. А потом пологий участок — и все расслабляются. А, видимо, за счёт большого количества снега и по этому положняку регулярно сползают снежные доски.

«Пошла двадцатая верёвка…

Мы дали дёру со стены.

Без рук идти мне так неловко,

И малость скисли пацаны.

Шумят лавины беспрестанно,

В пурге не видно ни хрена.

Ну где же гребень долгожданный?

Какая длинная стена!

Палатка в клочья, жору ноль.

Давай, Антоха, жми на газ!

Ушла куда то даже боль,

Не до неё совсем сейчас.

А ветер как с цепи сорвался,

По морде хлещет, сатана.

Давай, Антоша, в темпе вальса,

Не то придёт нам всем хана.

Бросай верёвку, чёрт бы с нею —

Внизу всё спишем на спасы!

Нам надо вырваться скорее

Из этой чёрной полосы.

За всё на свете есть награда —

Не слыша собственных сердец,

Мы как восставшие из зада,

На гребень вышли наконец!

А завтра дома будем, братья,

Хоть на карачках, но дойду.

И в долгожданные объятья

К моей любимой упаду.

И в глубине любимых глаз

Я буду утопать теперь…

Нам повезло на этот раз —

Мы отступили без потерь.»

Мы дали дёру со стены.

Без рук идти мне так неловко,

И малость скисли пацаны.

Шумят лавины беспрестанно,

В пурге не видно ни хрена.

Ну где же гребень долгожданный?

Какая длинная стена!

Палатка в клочья, жору ноль.

Давай, Антоха, жми на газ!

Ушла куда то даже боль,

Не до неё совсем сейчас.

А ветер как с цепи сорвался,

По морде хлещет, сатана.

Давай, Антоша, в темпе вальса,

Не то придёт нам всем хана.

Бросай верёвку, чёрт бы с нею —

Внизу всё спишем на спасы!

Нам надо вырваться скорее

Из этой чёрной полосы.

За всё на свете есть награда —

Не слыша собственных сердец,

Мы как восставшие из зада,

На гребень вышли наконец!

А завтра дома будем, братья,

Хоть на карачках, но дойду.

И в долгожданные объятья

К моей любимой упаду.

И в глубине любимых глаз

Я буду утопать теперь…

Нам повезло на этот раз —

Мы отступили без потерь.»

— Ты суеверен? Есть ли в горах какие-то приметы лично для тебя, означающие, что всё будет хорошо, или наоборот, что ждут неприятности?

— Когда я хожу соло — у меня правило двух верёвок. Если я прохожу две верёвки, и страх не исчезает — я возвращаюсь. В Ала-Арче есть маршрут Михайлова, я с него раз шесть или семь слезал. А потом, через несколько лет, прошёл сам, прошёл с клиентом, и вот только после этого я понял, что страх был не зря, с уровнем своей тогдашней подготовки я бы его не прошёл.

Самое полезное суеверие, которое я в себе воспитал — это почтительное отношение к горам. Я никогда не позволяю себе плохо о них отзываться. А ещё у меня есть талисман, он всегда со мной.

Но часто суеверия всё-таки мешают, отвлекают. Есть соблазн найти себе оправдание, объяснить свои промахи дурными приметами.

— Встречала твои описания несчастных случаев, многие из которых начинались с того, что клиент не внял предупреждениям гида, часто ли такое бывает?

— Когда клиент перестаёт внимать моим замечаниям, я просто перестаю с ним работать. Была пара клиентов, с которыми было несколько долгосрочных программ. И вот, со временем, у клиента появляется кое-какой опыт и ему кажется, что он всё может сделать сам, всё сам. Я на это говорю: «Не вопрос. Когда ты станешь работать на моем уровне, мы будем равноправными партнёрами». А пока — кто отвечает за всё, тот и командует. В этом, кстати, положительный момент коммерческой школы альпинизма, там всё происходит именно так. В официальном альпинизме часто командуют одни, а чубы, в случае ЧП, трещат у других!

— У тебя много стихов и песен о горах, как и когда они пишутся? В лагере, в ожидании погоды, или дома, когда скучаешь о горах, ещё где-то?

— Совершенно по-разному бывает. Я никогда специально не писал. Как Макаревич, помню, рассказывал: у него остаётся неделя проплаченного студийного времени, жалко: сел, напрягся, написал песен на целый альбом! Я пару раз пробовал так: краснел, напрягался, но ничего не вышло. Нужно вдохновение. Песня или стих приходят сами, сразу. Если пришли с музыкой — вышла песня. Если без музыки — получился стих. Я могу потом подшлифовать, доработать. Но основная тема — она приходит сразу и сама, вызвать вдохновение искусственно я не пытаюсь. Единственный раз удалось — я написал в дороге песенку, посвящённую конторе, в которой тогда работал. Но больше такого не припомню. Прозу я тоже пишу, это гораздо более трудоёмко. Как Микеланджело, берёшь этот блок и думаешь: «Ё‑моё! Это ж надо отсечь всё ненужное, потом придать форму тому, что осталось, работа на долгие недели!».

«И растут облака как Горы» — Дмитрий Павленко

— Как сегодня организована служба спасения в горах? Реально ли рассчитывать на то, что тебя снимут живым с высоты в 6-7 тысяч метров или на высоте нужно рассчитывать только на себя?

— Если рядом окажется Глеб Соколов — реально. В Гималаях при мне с 7 000 м спускали людей, нормально. С Эвереста спускают пострадавших в Западный цирк и оттуда уже бортом забирают. Но в наших горах проблема больше в пилотах, редкий пилот может на такой высоте вести вертолёт нормально.

Когда я ещё работал у Казбека Валиева, у нас был шеф-пилот Назарбаева. Вот он творил такие вещи, что законы физики, казалось, опровергал. Но таких асов мало. А большинство пилотов убиваются из-за собственного раздолбайства и лихости.

Однажды я полетел на Хан-Тенгри, у нас пострадавший был на 5 800 м. И говорю пилоту: «Садись на перемычку, вот тут нормальное место, поле». А он на меня посмотрел, как на идиота — они на такой высоте не садятся. Один пилот-асс есть в Киргизии, Шаимбек. Чкалов своего рода, лихач — под мостом пролететь, обмануть воздушные потоки — это всё про него.

Вообще, вертолёт — транспорт сложный, опасный. В горах летит-летит, раз — провалился в воздушную яму. Но — незаменимый.

— Есть ли возрастные пределы в высотном альпинизме? Когда ещё слишком рано начинать, а когда уже поздно? С чем это связано?

— Никогда не рано. Я считаю, что миф о том, что высотный альпинизм — для тех, кому за 30, это байка тех, кому за 60! У меня есть ученик, Артур Усманов, который сходил программу Снежного Барса в 23 года.

Просто человек тренировался, сначала работал на Хане портером, потом помощником гида, потом сходил на пик Ленина, пик Корженевской, сейчас он там и работает. У него семитысячников больше, чем у меня, хотя он моложе меня на 20 лет. Таких примеров довольно много. Просто проблема молодёжи в том, что много ходить — это дорого. Они готовы ехать портерами, вторыми гидами просто за возможность сходить на Хан. А если ему повезло это сделать — на следующий год он уже нос дерёт: «Я гид!».

В своё время, когда у меня был 1 разряд, мне предлагали поехать бесплатно в школу инструкторов, но я отказался — чему я буду учить людей? У меня у самого всего четыре маршрута 5 категории!

А вот когда в 2006 году победовал один на северной стене Хана, тогда уже созрел, понял, что человек, который платит мне и идёт со мной на высоту, в 99% случаев может на меня положиться.

А так — ничего ужасного. Чем раньше начнёшь, тем раньше придёт это понимание, вот и всё. Я сам начал очень резко, за две недели сходил пик Корженевской и пик Коммунизма. Чуть не умер. И после этого решил, что ну её нафиг, высоту эту! А потом потихоньку продолжил, и ничего страшного.

— В твоём интервью журналу Вертикальный мир ты говорил, что в альпинизме женщина, совершающая восхождения сложнее 5А, перестаёт быть женщиной. Почему? Из-за физических нагрузок или из-за натуралистичности быта на узком пространстве?

— Потому что это антифизиологично. Вообще, у меня особое отношение к женщинам. Я проклинаю себя, если случается выматериться при женщине, это либо слабость мужская, либо глупость. В большинстве моих песен и стихов образ женщины — высокий образ, чистый.

А высотный альпинизм категорийный — там, извините, иногда покакать — это подвиг! Бывают такие физиологические реакции организма, про которые и не всем расскажешь — да и нафиг это нужно…

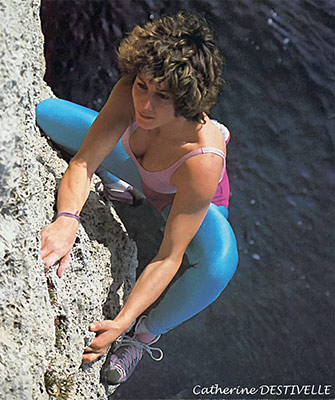

Да, каждый человек имеет право на самовыражение, но лично я считаю, что женщина на тяжёлых маршрутах — это некрасиво, неженственно. Вот

Катрин Дестивель

на Пти-Дрю — это красиво, это женственно. А вот это мокрое, замотанное, две недели не мывшееся, пропитанное адреналином, умирающее, блюющее, жалкое существо — Господи, да зачем? Я не сторонник того, чтобы запереть женщину на кухне, но всё-таки женщина — это муза, она вдохновляет! А грязная муза, ругающаяся матом — она только деморализует.

Помню, у нас была такая девчонка: «Пацаны, возьмите меня в пятёрку, я тоже буду как вы, материться!» Мы захохотали. Да мы мужика лучше возьмём, он будет материться, но он работать будет лучше, потому что он сильнее!

Однажды я выругался при женщинах, на пятёрочном маршруте, меня жестоко заклинило, в общем, слов других не нашлось. До сих пор стыдно. После этого я сказал: «Всё, девчонки, выше пятёрки я вас не вожу, там я могу и не сдержаться».

— Что бы ты посоветовал ребятам, которые только начинают увлекаться высотным альпинизмом? Что самое важное в подготовке?

— Бег. Ненавижу. Сейчас у меня мечта всей жизни — скоростное восхождение, нон-стоп, на Хан-Тенгри. Этим летом я поеду туда, и готовлюсь. Объём бега, необходимый для того, чтобы комфортно чувствовать себя потом на высоте — это, конечно, издевательство над собой.

Я веду свои дневники тренировок много лет. И вот после трёхлетнего перерыва я съездил в Ала-Арчу и понял, что я не тяну! Да, конечно, я ходил с Артуром Усмановым, который меня перерос, он моложе на 20 лет и постоянно тренируется. Но всё равно. Я загрустил и начал тренировки ещё в больших объёмах, чем раньше. И уже в прошлом году вышел на результаты, которые мне в 30 лет казались чем-то запредельным! Надеюсь, что к лету я буду уверен в своей полной готовности.

«Не знаю, так ли повсеместно —

Но про столицу не солгу:

Как кроссы осенью прэлестны!

И даже через «не могу»!

Подхваченная ветром, пляшет

В пьянящем воздухе листва,

И тупорылые мамаши

Все в ореоле торжества.

И псы, соскучившись по драке,

Рвут у хозяев поводки,

И это всё благие знаки,

И мысли чётки и легки.

И Цель подстёгивает ноги

На тренировках лечь костьми.

За то, чтоб всё сбылось в итоге…

Я снова в деле, чёрт возьми!»

Но про столицу не солгу:

Как кроссы осенью прэлестны!

И даже через «не могу»!

Подхваченная ветром, пляшет

В пьянящем воздухе листва,

И тупорылые мамаши

Все в ореоле торжества.

И псы, соскучившись по драке,

Рвут у хозяев поводки,

И это всё благие знаки,

И мысли чётки и легки.

И Цель подстёгивает ноги

На тренировках лечь костьми.

За то, чтоб всё сбылось в итоге…

Я снова в деле, чёрт возьми!»

— Сколько километров или часов в день/в неделю надо бегать, чтобы подготовиться к семитысячнику?

— Да на самом деле не важно сколько. Важно заставить себя тренироваться до зелёных соплей, до «больше не могу». Можно 20 километров пробежать и не чувствовать себя усталым. А можно пробежать 20 километров и упасть, дойти до грани. Зачастую высотный альпинизм — это работа организма на грани выживания. И задача тренировок, во-первых, почувствовать приближение этой грани, во-вторых, научиться эту грань отодвигать. 80% всех смертей на высоте из-за того, что человек сам не почувствовал приближение смертельной грани, и рядом не оказалось человека, который бы развернул вас назад.

Чтобы работать на больших высотах, работать в состоянии сильных перегрузок — нужно регулярно доводить организм до перегрузок. Да, есть риск сорвать сердце. Но внизу тебя откачают, будешь жить.

Я уже несколько лет ставлю эксперименты на себе, наблюдаю за другими участниками, и пришёл к выводу, что лучше тестировать свой организм здесь. Мне иногда плохеет на тренировках. Но зато на горе уже не раз были ситуации, когда я чувствовал, что всё, не тяну, организм скоро встанет, нужно останавливаться. И меня это спасало.

Тренировки себя оправдывают. Когда приезжаю в горы тренированным, то практически не устаю, в сентябре в Ала-Арче я мог ходить несколько тяжёлых длинных гор подряд, и потом слезал, и понимал, что на следующий день опять могу встать и лезть. Можно не думать о самочувствии, а полностью сосредоточиться на горе. Вот это круто! Это стоит того.

— А медикаменты ты какие-нибудь берёшь на высоту?

— Только кислород — единственное реальное лекарство на высоте, лучшее средство от высотных перегрузок. Когда я веду человека впервые на семь тысяч, я всегда беру с собой кислород на всякий случай. Даёшь подышать, и человеку легче. Опять же, чтобы заметить у участника сильное кислородное голодание нужно самому представлять, как это происходит, что чувствует человек. Где-то покалывает, что-то немеет, ёкает — и ты понимаешь: «Ага! У тебя начинается отёк лёгкого, отёк мозга, надо спускаться». Все мы примерно однотипные, признаки эти похожи.

— Если говорить о снаряжении для восхождений — подбор его сугубо индивидуален или есть свод общих правил?

— Тут всё двояковыпукло. Для начинающих должен быть чёткий набор, который не позволит им погибнуть, а дальше — всё очень индивидуально. Причём, чтобы понять, что нужно именно тебе, нужно пройти уже изрядно. Потому что бывают люди, которым на первых порах везёт, везёт и с погодой. Они проскакивают на Эльбрус и на Пик Ленина в тёплые безветренные дни чуть ли не в тапочках, и потом всем говорят: «Да эти горы — фигня, в чём угодно можно идти, ничего сложного!». А потом — раз! — и попадает в непогоду на Хане. И оказывается, что Хан-Тенгри — самая страшная гора

Поэтому, когда снаряжение проходит тест, с ним нужно пройти десять гор, тогда тест будет достоверным. Я консервативен в плане снаряжения, тут как в хирургии.

В прошлом году я пересмотрел свой гардероб и доволен тем, что ужал его до минимума. Современное снаряжение позволяет минимизировать массу и объём, при этом его функциональность даже повышается. Мне подарили в прошлом году курточку Norrona с утеплителем Primaloft, я в Ала-Арче из неё просто не вылезал! Все 23 дня. И на Иссык-Куле на голое тело одевал, и в Ала-Арче на термобельё. Она не продувается, тёплая, моментально сохнет. И это не флис Polartec, на который нужно одевать что-то непродуваемое. Она легче, компактнее. Раньше я постоянно носил с собой лёгкую пуховку. Потом взял утеплённые штаны Haglofs, и вот эту куртку на прималофте. И мне этого хватало. В дождь я не хожу, а для остальных погодных условий этого достаточно.

Сейчас вес моего походного рюкзака вместе с палаткой, спальником, кухней, едой, одеждой и со всем альпинистским снаряжением, железом — 15 килограмм! Я лезу и пою! Раньше мы как кони надрывались, а теперь я получаю удовольствие.

— Много ли снаряжения приходится оставлять в горах?

— Много. Самое расходное, конечно — это верёвка. Осенью перед отъездом в Москву я не смог снять верёвку, оставил 60 метров на скале. Можно было подняться пешком, отцепить, но было лень, я устал, бросил, сказал ребятам в альплагере: «Забирайте!». Поэтому я всегда говорю: учитывайте свои финансовые возможности, покупайте снаряжение, которое вам не жалко бросить в критической ситуации. Потому что жизнь важнее верёвки. Приходится иногда бросать снарягу — и делать это надо легко и непринуждённо. Ты должен думать не о том, как бы поменьше оставить снаряжения, а о том, чтобы хорошо пройти маршрут и безопасно вернуться.

Когда я вижу, как народ дюльферяет на одном кое-как вбитом крюке, по одной верёвке, я изумляюсь: альпинизм — это вид спорта, в котором не всегда есть шанс исправить допущенные ошибки, всё было хорошо, а потом раз! — и становится всё плохо.

— Сегодня ты консультируешь людей, подбирающих снаряжение для восхождений и скалолазания в магазине «Спорт-Марафон». Много молодёжи. Чем, на твой взгляд, отличаются сегодняшние молодые альпинисты от альпинистов старой школы?

— В них больше зажатости. Одной из причин моего творческого кризиса было то, что мне стало в горах недушевно, неинтересно. Все, кто знал советскую систему альпинизма, отмечают, что несмотря на нынешнюю, вроде бы, свободу, народ гораздо больше зажат и подвержен стадному чувству. Меркантилен — это ладно, времена такие. Но народ упёрт в догмы, и это удивительно. Большинство людей считают, что если ему не напишут что-то в книжку, то ему не разрешат в горы ходить… Чувак, устройся на хорошую работу, зарабатывай деньги и иди! А горы всегда были территорией свободы, и в советские времена, и сейчас. Там всё зависит от тебя. Никакие начальники, никакие законы там не действуют, если они глупы и не нужны. Это абсолютно честный мир. Помогают не правила, не запись в разрядной книжке, а помогает физический и технический уровень.

Когда я говорю молодым: «Езжайте в Туюк-Су, там классные инструкторы, там вас научат». Они спрашивают: «А они же дают значок «Альпинист Казахстана», он в России будет действовать?» Ёлы-палы! Ну, езжайте в Безенги, там будете семь лет ходить туда-сюда, до настоящих гор так и не дойдёте. Но зато значок будет правильный — «Альпинист России», и будет вам счастье.

Сегодня единственное, что тебя в горах ограничивает — это деньги. Но деньги тоже вещь относительная. Нет денег поехать в Гималаи, но я могу поехать в Ала-Арчу, и ходить там всё что угодно. Да, Эверест стал дорогим, но остальные восьмитысячники в пять раз дешевле, можно за год накопить на такую экспедицию. Было бы желание!

— Есть ли у тебя вершина, гора, которую ты ещё не прошёл, но очень бы хотел пройти, Гора мечты?

— Есть куча гор, которые я хочу сходить. Проблема во времени. Если в Арче я за две недели могу десять маршрутов залезть, то на Ушбе надо полностью эти две недели потратить на один маршрут. Логистика, подходы. Надеюсь в этом году сбегать на Хан и успокоиться. И вот тогда, если не убьюсь этим летом, хочу начать потихоньку ходить знаковые для меня горы, которые давно хочу, но из-за своей лазательной жадности раньше не мог себе позволить

— Дима, спасибо, больше гор тебе, интересных и разных, и погоды хорошей всегда!

Мне нравится

Мне нравится