Предыстория

Статья по теме

Статья по теме

Путь в альпинизм

Люди

Статья по теме

Статья по теме

Один день из жизни альплагеря

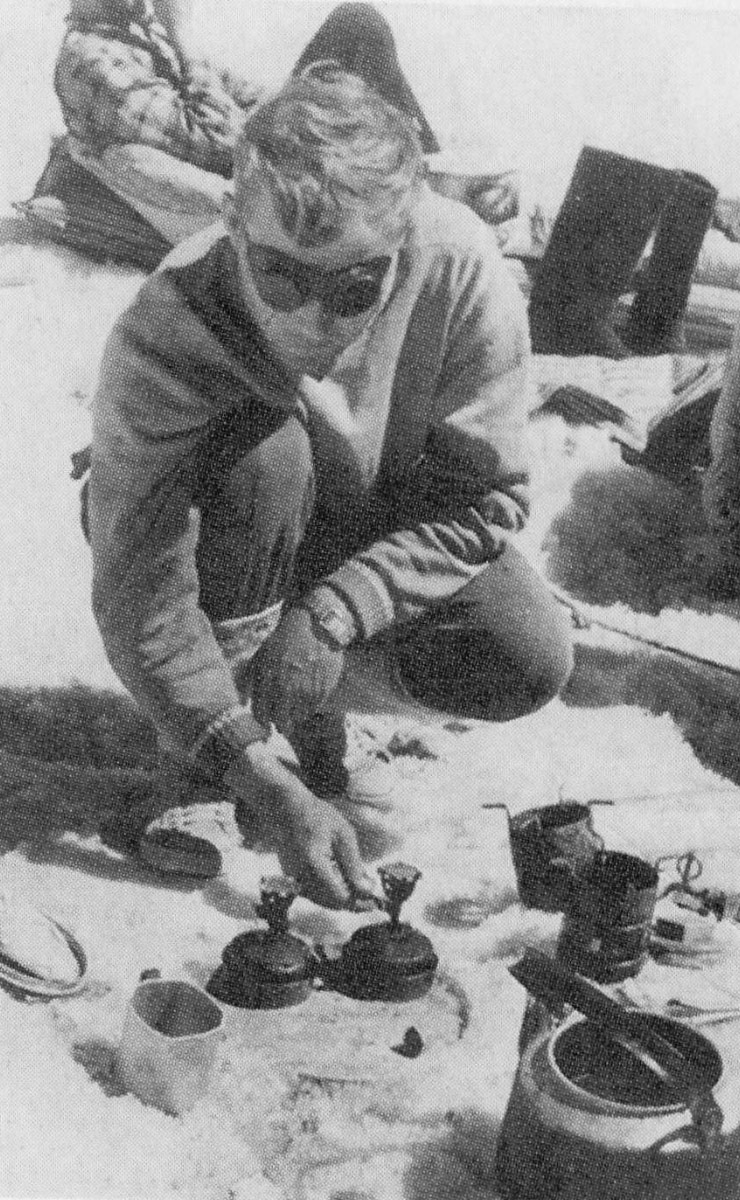

Быт

Учебные занятия

Работа инструктора альпинизма

Выбор маршрутов для восхождений

По нынешним правилам для получения значка 'Альпинист России' достаточно совершить одно восхождение по категорийному маршруту 1Б и доказать факт восхождения предоставлением фотографий с вершины или свидетельством очевидцев в Федерацию альпинизма России. Значок альпиниста можно получить, в том числе, в рамках коммерческого восхождения, когда организаторы приобретают значки с удостоверениями в ФАР и ставят в документ печать своей компании.

В официальном спортивном альпинизме, где люди хотят получать разряды и участвовать в соревнованиях, значок получают только те, кто прошёл двухнедельную программу «Начальная подготовка-1», которая включает обучение базовым навыкам альпинизма и восхождение по маршруту 1Б.

Досуг

Экипировка и снаряжение

Статья по теме

Статья по теме

Статья по теме

Статья по теме

Мне нравится

Мне нравится