Этот материал — перевод на русский язык статьи «Ice Blades — History and Technology» из блога итальянской компании Grivel. Текст посвящён истории, эволюции и технологиям производства ледорубов и ледовых инструментов. Мы взяли на себя смелость добавить к ней фотографии для большей наглядности и сопроводить дополнительными комментариями эксперта и автора перевода, которые в тексте выделены курсивом.

В статье

- Миниатюрная алебарда

- Альпинистские кошки как залог появления современных ледорубов

- Трансформация ледорубов

- Революция в ледолазании. Техника Piolet Traction

- Terrordactyl — дитя Шотландии

- Рождение «банана»

- Grivel вступает в гонку

- Специализация: всему свой клюв

- Счёт на граммы

- Наше время

- Технологии решают

Что есть лазание по льду? Преодоление неприступных склонов, состоящих из чего-то эфемерного и непостоянного: того, что раньше было водой, дождём, частью реки; того, что однажды вновь превратится в жидкость. И пускай лазание по воде немыслимо, зато восхождение с ледорубом по череде пробитых во льду отверстий может стать одним из самых эмоциональных и эстетически прекрасных опытов, что доступны человеку.

Сам процесс ледолазания устроен весьма просто: альпинист забивает ледоруб в лёд, а затем, опираясь или нагружая его, продвигается дальше или выше. Удар за ударом, шаг за шагом.

История же ледолазного снаряжения богата на события и неразрывно связана с итальянской компанией Grivel, которая во многом и предопределила его эволюцию.

В 1786 году француз Жак Бальма совершил первое восхождение на вершину горы Монблан с коротким топором на поясе и длинной палкой с заострённым наконечником в руках. Такие палки получили название альпеншток (от немецкого Alpenstock — «альпийская палка») и использовались для облегчения спуска и зондирования снега на предмет скрытых под ним трещин.

Считается, что восхождение 1786 года на высшую точку Альп, гору Монблан (4806 м), положило начало альпинизму как рекреационной и спортивной дисциплине. История компании Grivel берёт своё начало лишь немногим позже — в 1818 году. Подробнее о зарождении именитого итальянского бренда можно узнать из нашей статьи «Два века с Grivel. История компании».

Миниатюрная алебарда

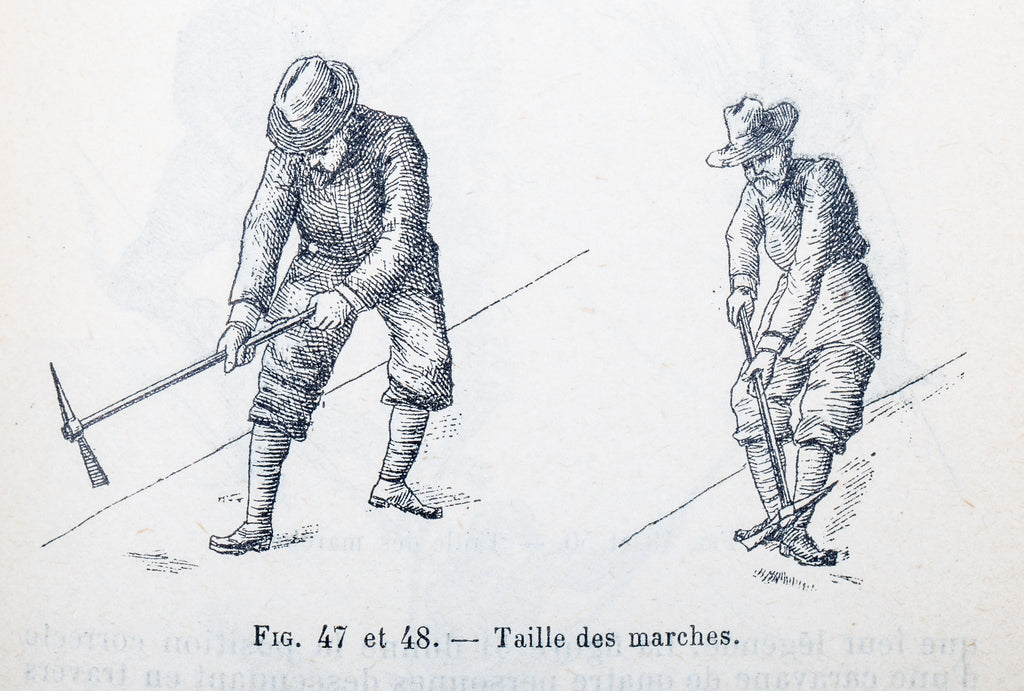

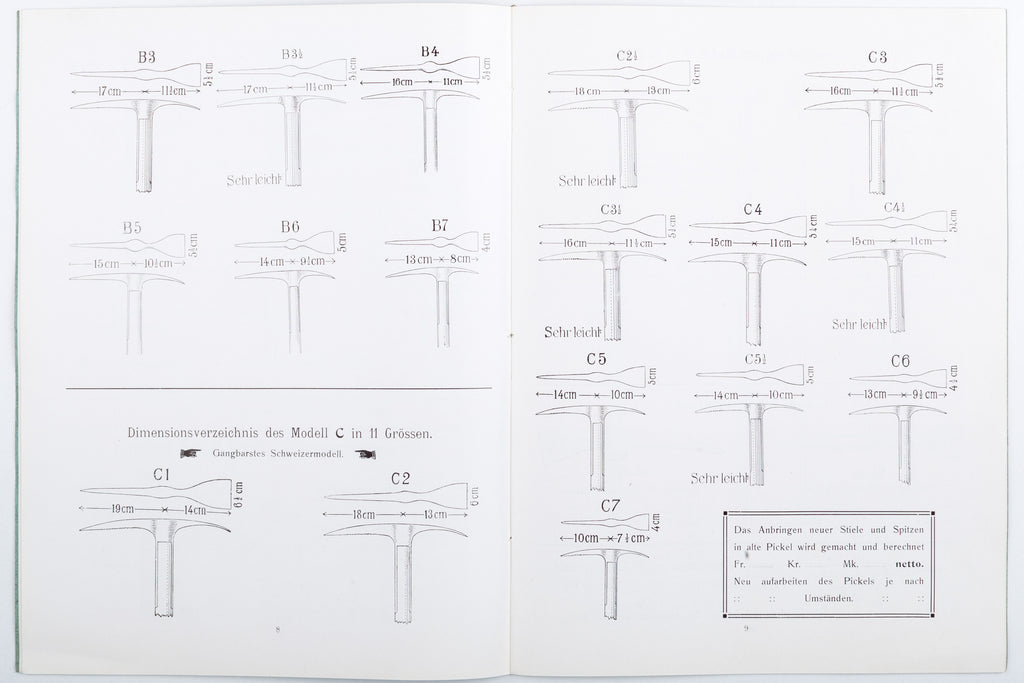

Первые ледорубы появились около 1840 года, объединив преимущества альпенштока и топора. Полученный инструмент служил в первую очередь для рубки ступеней, необходимых, чтобы компенсировать недостаток техники хождения по льду, что немудрено, кошки-то ещё не изобрели!

Клювы первых ледорубов были практически гладкие и не имели насечек. Лишь позже стали появляться модели с двумя-тремя зубцами, расположенными близ наконечника.

Альпинистские кошки как залог появления современных ледорубов

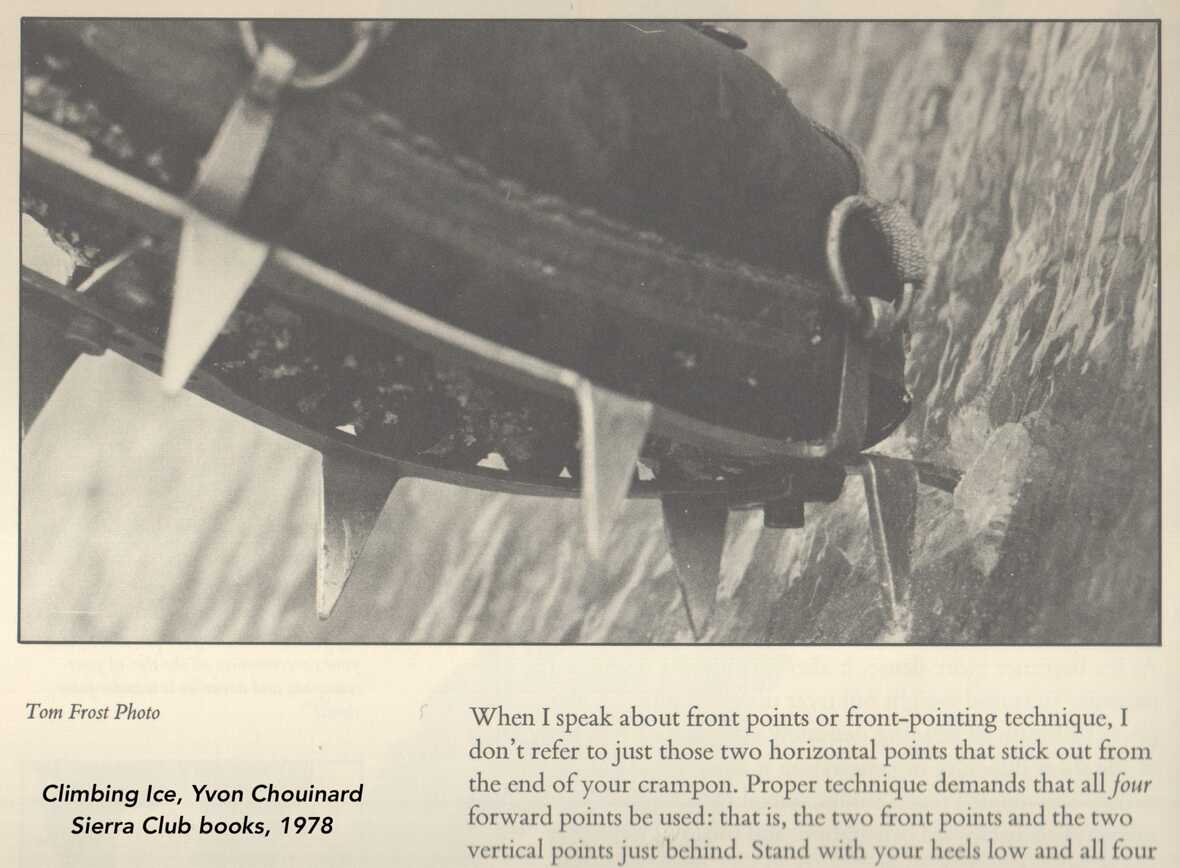

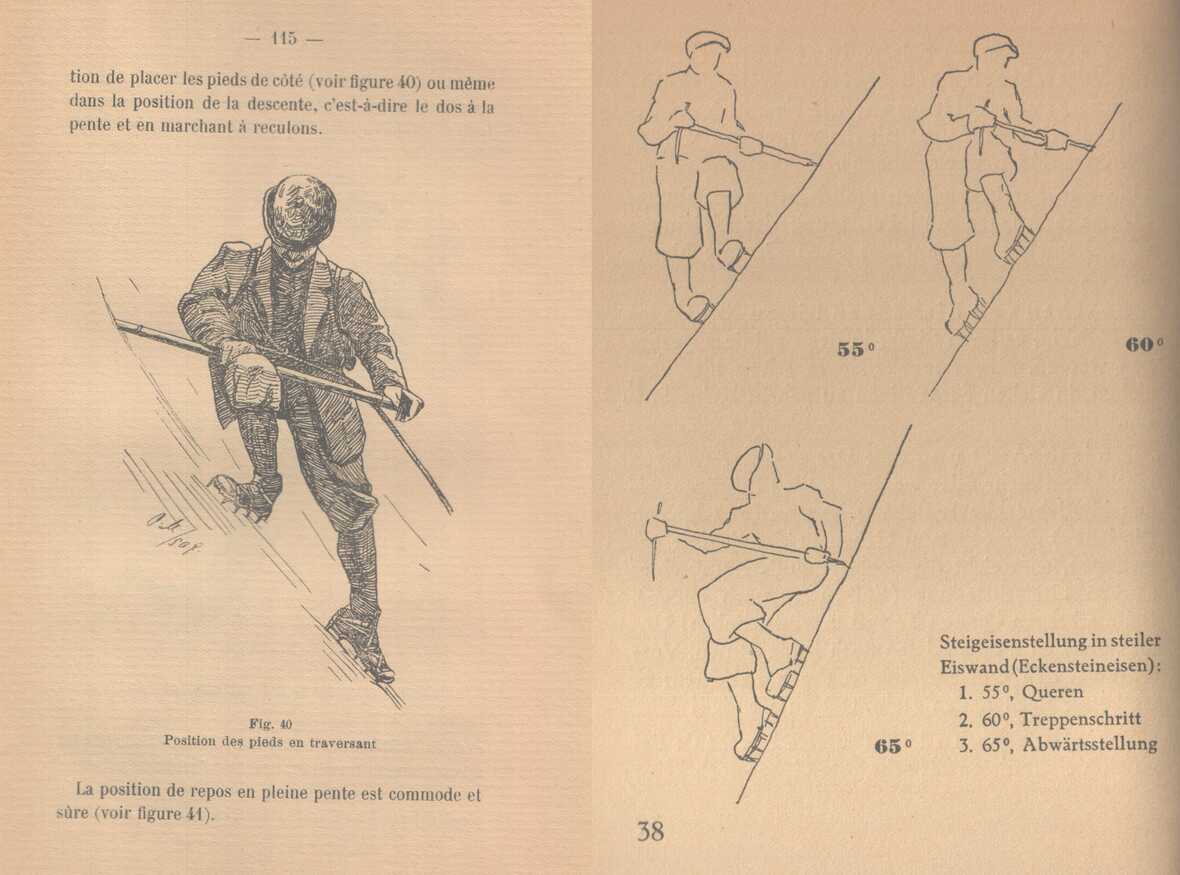

Лишь в начале XX века с распространением альпинистских кошек (наиболее удачную конструкцию которых разработал Оскар Эккенштейн, а производством занялась Grivel в 1909 году) ледоруб обретает привычный для нас вид: клюв удлиняется, становясь практически в два раза длиннее лопатки, а древко, наоборот, укорачивается, составляя теперь от двух третей до половины роста пользователя. Тогда же на клюве появляются первые зубцы для улучшения сцепления.

Значительное влияние на технику передвижения, а вместе с тем и конструкцию ледорубов в те времена оказывал тот факт, что зубья первых альпинистских кошек были исключительно вертикальными. То есть без пары передних зубьев. Революционные по своей конструкции кошки с фронтальной парой зубьев были изобретены Лораном Гривелем (Laurent Grivel) в 1929 году, но широкое признание получили лишь десятилетиями позже.

На крутом склоне фронтальные зубья кошек позволяют альпинисту ставить стопу на носок и двигаться вертикально вверх, сохраняя при этом высокую устойчивость. При такой технике задействуется и следующая за фронтальными пара вертикальных зубьев, что позволяет опускать пятку ниже и снимает часть нагрузки со стоп и икроножных мышц. Источник: bigwallgear.com

Документальный фильм 1956 года о производстве ледорубов и альпинистских кошек в кузнице Grivel. Из архива Национального музея гор города Турина

Трансформация ледорубов

В 1938 году Андреас Хекмайер (Andreas Heckmair) совершил сложнейшее первопрохождение северной стены Эйгера — одной из великих северных стен Альп. В этом ему помогли не только кошки с передними зубьями, но и нестандартный по тем временам ледоруб — короткий и с сильно изогнутым клювом.

Фрагмент документального фильма «Eigernordwand / Auf den Spuren der Erstbesteiger» 2002 года, в рамках которого альпинисты Stephan Siegrist и Michal Pitelka совершили восхождение по маршруту первовосходителей на северную стену Эйгера 1938 года с применением снаряжения того времени. Источник: grivel.com

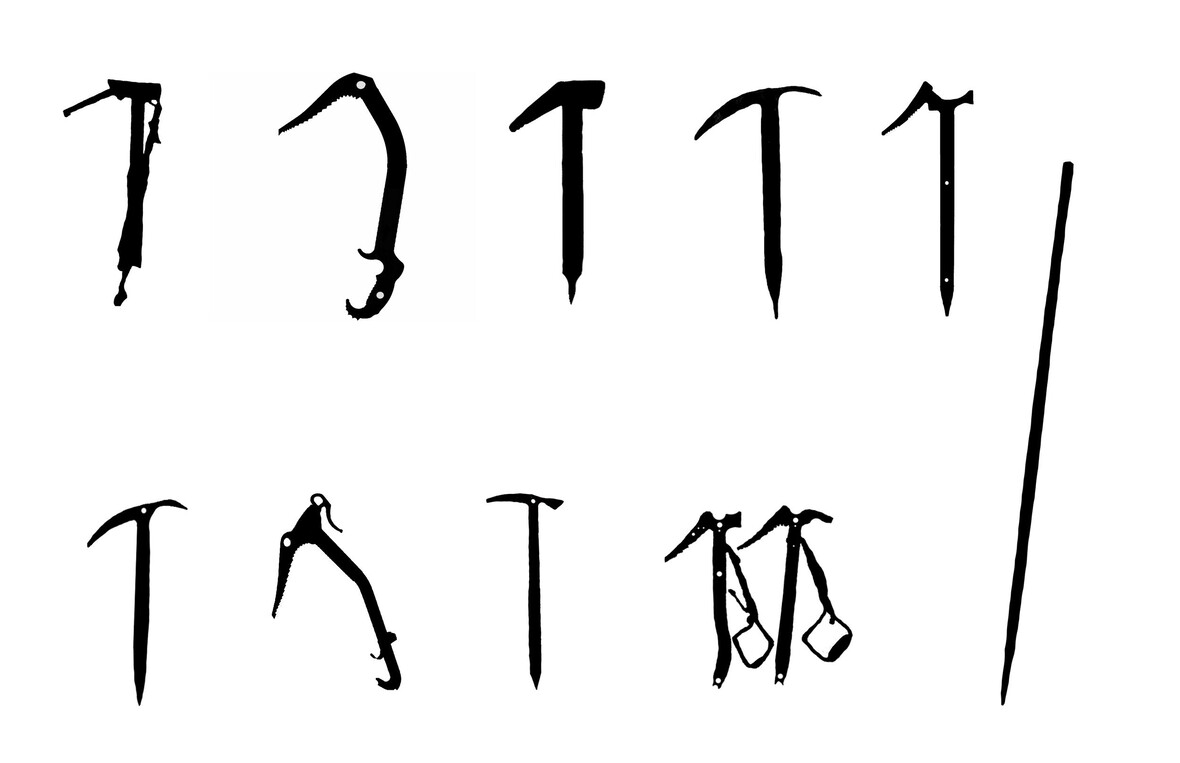

В середине 1950-х австрийский альпинист Курт Димбергер (Kurt Diemberger) явил миру «ледовый клинок» (ice dagger) — ледоруб, который заметно проще извлекался изо льда, находясь на уровне плеч альпиниста. Такая конструкция позволяла, не теряя равновесия, переставлять ледоруб выше по склону и способствовала последующему появлению техники лазания с двумя ледорубами — по одному в каждой руке.

Так постепенно менялась конструкция ледоруба: клюв получал всё более агрессивный угол наклона, большее количество зубцов, причём не только снизу, но в отдельных случаях и на верхней части. Это способствовало более надёжной фиксации ледоруба во льду, но усложняло последующее его извлечение.

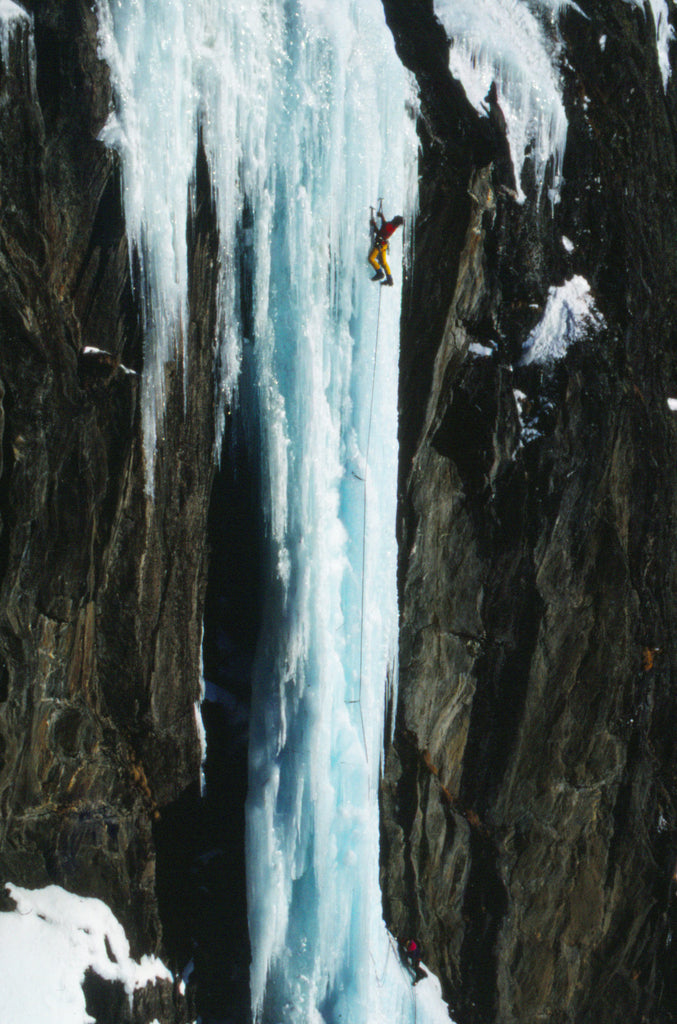

Революция в ледолазании. Техника Piolet Traction

В начале 1970-х появляется техника преодоления крутых ледовых участков с помощью двух коротких инструментов, получившая название «Piolet Traction». Это можно перевести с французского как «подтягивание на ледорубах». Впервые эта техника была применена альпинистами Вальтером Секинéлем (Walter Cecchinel) и Клодом Йегером (Claude Jager) во время восхождения по северному кулуару Дрю (Drus) во Французских Альпах.

Дальнейшая трансформация ледоруба происходила в сторону ещё большего укорачивания древка и радикального уменьшения угла наклона клюва, что открывало возможности для беспрецедентного сцепления, но усложняло проникновение в лёд. Как итог, модели тех лет были малопригодны для ударной техники (из-за плеча) на склонах, близких к вертикальным.

Terrordactyl — дитя Шотландии

Тут стоит вспомнить опытных шотландских альпинистов, чей домашний рельеф представлял собой микс из залитых тонким слоем льда скал и трещин. А потому требовался не просто ледоруб, а что-то вроде крюка, что был способен пролезать в узкие трещины и цепляться за скальные выступы. Так и появился «Террордактиль» (Terrordactyl) — разработанная Хэмишем Макиннесом (Hamish Macinnes) модель ледоруба, уже напоминающая современные ледовые инструменты.

Ультракороткое древко и прямой прочнейший клюв с четырьмя насечками и углом наклона менее 45°. Он отлично цеплялся за рельеф, но был крайне сложен для замахов из-за крайне агрессивного угла захода в лёд и печальных последствий для пальцев, отбиваемых при ударах о поверхность. Да и весил «Террордактиль» более 800 граммов!

Рождение «банана»

Начиная с 1975 года стали появляться ледорубы, а точнее ледовые инструменты (ice tools) с модульной системой крепления, позволяющей менять клювы по мере их износа, а также устанавливать разные модели клювов в зависимости от задач и условий.

Так, в США получили известность ледовые инструменты Билла Форреста (Bill Forrest), в частности Mjolnir Hammer и Lifetime. В Европе же главным событием стала модель «Шакал» (Chacal) от французской компании Simond.

Ключевой особенностью симондовского «Шакала» считается изогнутый в форме банана клюв — конструкция, которая используется и по сей день. Обратный изгиб клюва значительно облегчает вхождение в лёд, одновременно обеспечивая отличное сцепление. Клюв «Шакала» также отличался множеством зубцов, расположенных вплоть до головки инструмента.

Но у модели хватало и минусов. Во-первых, длина древка. Притом что «Шакал» был длиннее «Террордактиля», для защиты пальцев пользователя от ударов о склон этого было всё ещё недостаточно. Во-вторых, древку недоставало изгиба. Осуществлять замахи прямым инструментом было сложно, а в случае успеха загнанный в лёд клюв было не так-то просто вытащить. И в-третьих, клюв был слишком толстым и при этом довольно хрупким, а потому регулярно ломался, особенно при нагрузках на излом.

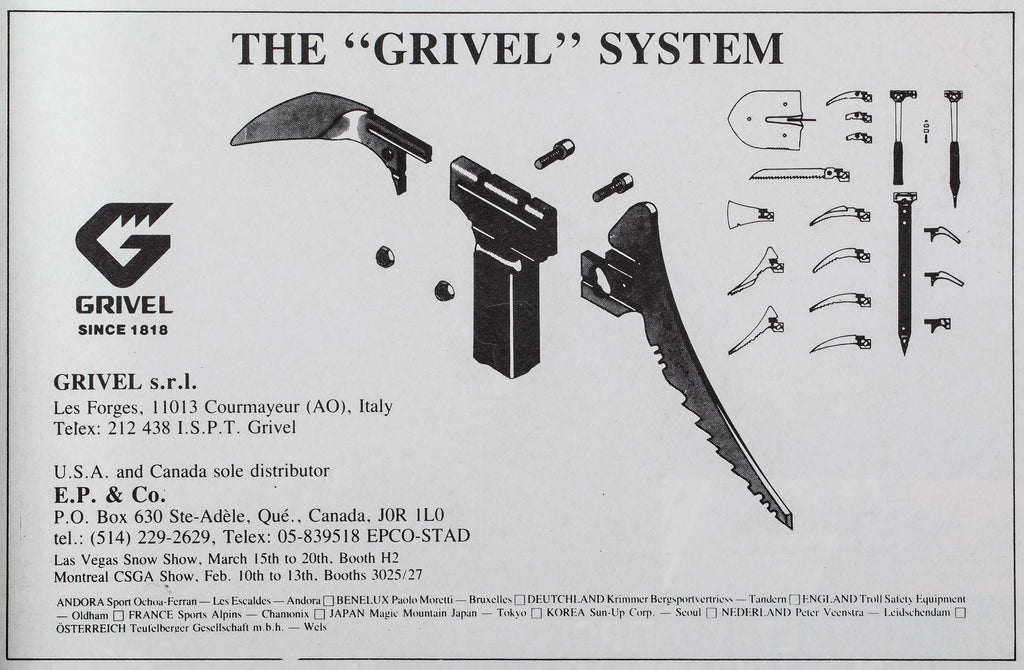

К началу 1980-х годов модульная конструкция ледовых инструментов получила своё развитие среди таких компаний, как Simond, Grivel, Stubai и Lowe. Отныне менять можно было не только клюв, но и лопатку/молоток.

Grivel вступает в гонку

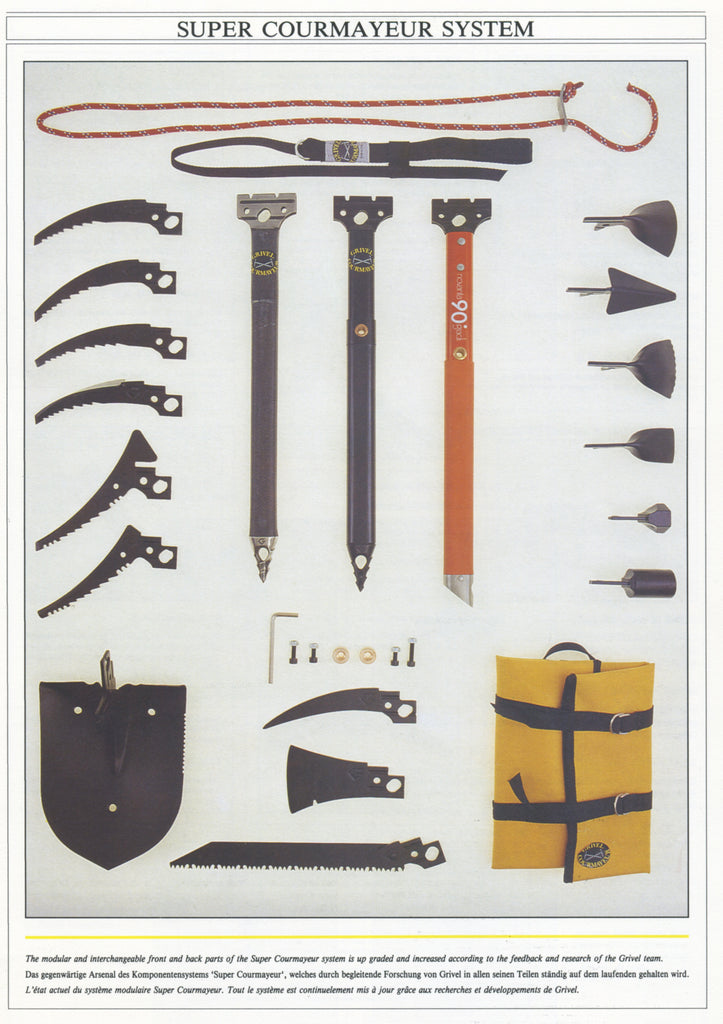

В начале 1980-х свой вклад в эволюцию ледорубов и ледовых инструментов вносит и компания Grivel с собственной модульной системой Super Courmayeur, «фишкой» которой стал широчайший выбор сменных элементов, среди которых стоит выделить первый кованый клюв типа «банан».

Технологии ковки металла Grivel позволяли делать клювы ледовых инструментов более тонкими, что облегчало их проникновение в лёд и при этом снижало вероятность скалывания ледовых линз. К тому же итальянские клювы были прочнее, чем у конкурентов, на несколько сантиметров длиннее, а их улучшенная «банановая» геометрия способствовала эффективному вхождению в лёд.

Отдельное внимание было уделено и простоте изъятия инструмента изо льда за счёт увеличения изгиба верхней части клюва и её заточки. А так как ледорубы регулярно использовались ещё и для организации страховочных станций (ведь ледобуры тех лет были, как правило, самым слабым звеном страховочной цепи), то Grivel разработала клюв с выступающей макушкой, позволяющей забивать ледоруб поглубже, тем самым создавая надёжную точку страховки.

В 1980-е ледолазание стремительно развивается, заставляя снаряжение подстраиваться под требования всё более и более усложняющихся маршрутов. В этот период появляются первые ледовые инструменты с изогнутыми рукоятями.

Что касается клювов, то в начале 1990-х они имеют плоскую или с небольшим центральным углублением конструкцию, с чуть большей, чем у эталонного «Шакала», длиной и однородными зубцами в форме полумесяца. Уже тогда они представляли оптимальный компромисс между удерживающей способностью и простотой извлечения.

Специализация: всему свой клюв

В 1993 году компания Grivel начинает делить свои ледолазные клювы по назначению. Отныне каждая модель создаётся для решения конкретных задач, а её конструкция оптимизируется под специфику будущего применения.

Так появляется «экстремальный» клюв Evolution (эволюция) — чисто ледовая модель с сильно вытянутой по форме банана геометрией, тончайшим и низко посаженным кончиком, а также очень короткими зубцами. Последние плавно увеличивались в размере от кончика клюва к головке инструмента. Как результат, такой клюв обеспечивал оптимальное вхождение в лёд без скалывания линз.

Модель же Face Nord (с французского — «северная стена») относилась к универсальным клювам. Она была короче, толще, обладала менее агрессивными зубцами, а потому лучше подходила для сурового альпинистского применения, в частности прохождения северных стен и микстового лазания.

Счёт на граммы

В это же время на первый план выходит задача по снижению веса ледовых инструментов. Ради того, чтобы руки альпинистов забивались как можно меньше, удаляются все возможные излишки материалов, а детали конструкции сводят лишь к необходимому минимуму. В клювах сверлят отверстия и формируют углубления, получая тем самым H-образный профиль, что позволяет снизить массу изделия, сохранив при этом достаточную прочность.

В 1995 году клюв Evolution получает обновление и становится ещё тоньше и легче, упрочив тем самым положение лучшего в линейке Grivel. Благодаря уникальному дизайну с агрессивным обратным изгибом клюв проникал в лёд, как в масло. Но точка столь выраженного изгиба являлась также и местом, куда приходилась максимальная нагрузка. И в ряде ситуаций клюв мог согнуться, но, что важно, — не сломаться. Впоследствии же погнутый клюв мог быть восстановлен.

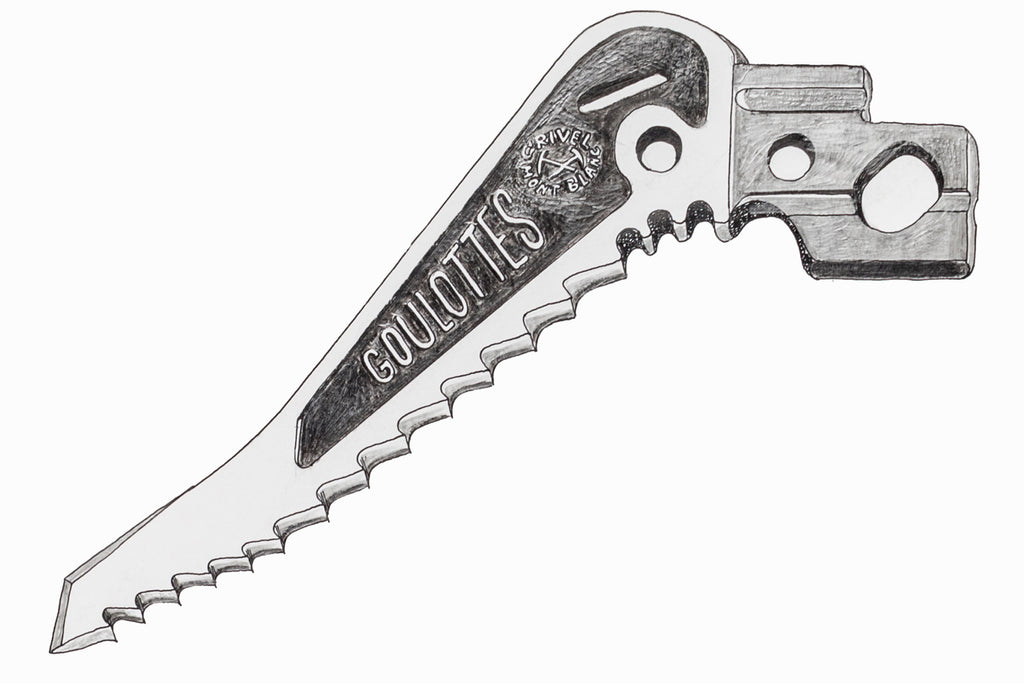

Одновременно с этим Grivel представила промежуточный вариант клюва — Goulottes (goulotte — это ледолазный термин, который можно перевести с французского как «ледовый жёлоб», или просто «гулотт»), который был тоньше модели Face Nord, но короче Evolution.

Вскоре семейство клювов Grivel пополнилось и полутрубкой (tubular, дословно — «трубчатый», «канальный») — моделью, чья уникальная форма позволяла значительно меньше скалывать лёд и потому особенно хорошо показывала себя на хрупком пористом льду. Идея конструкции с полукруглым сечением принадлежала американскому альпинисту Грегу Лоу (Greg Lowe — один из трёх братьев Лоу, основателей компании Lowe Alpine, что уже в начале 1970-х воплотил её в ледовом инструменте Hummingbird («Колибри»). Из Америки концепция клюва-полутрубки добралась и до Альп. Но пока большинство компаний изготавливали прямые варианты буквально из трубок, в Grivel ковали и изгибали их по форме банана!

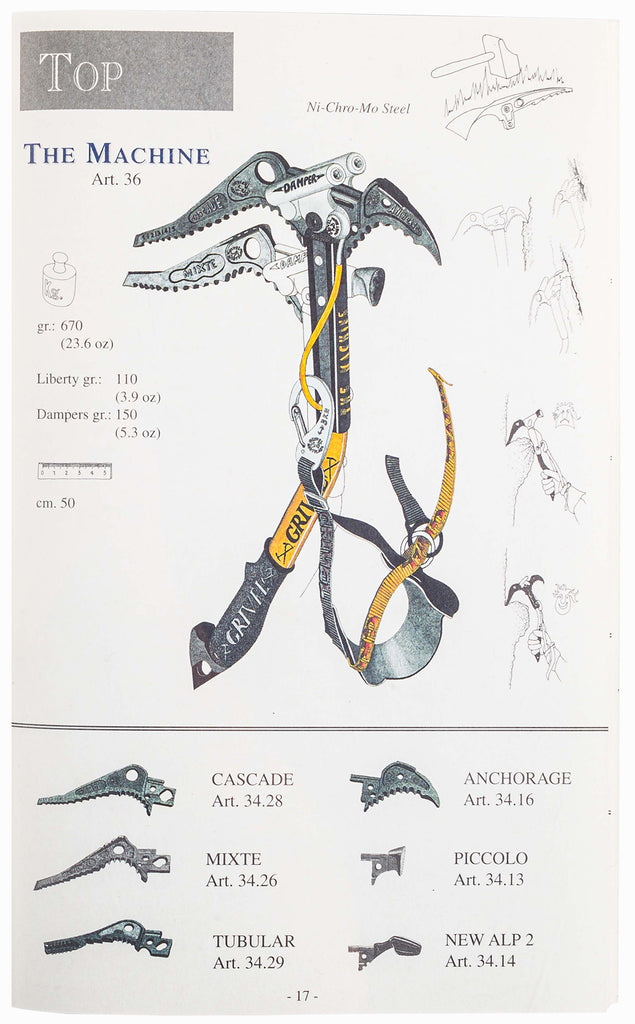

В 1997-м выходит The Machine (в переводе с английского буквально — «Машина») — революционный ледовый инструмент с двумя новыми вариантами клювов: Cascade и Mixte, что пришли на замену предыдущим моделям компании.

Первый, Cascade, представлял собой менее агрессивную версию клюва Evolution с расположенным повыше кончиком, менее выраженным обратным изгибом и более мягкими зубцами. Второй клюв, Mixte, был намного толще и тяжелее, а также расширялся у основания, что способствовало более эффективному расклиниванию инструмента в трещинах. Такой клюв был оптимален для микстовых маршрутов, но плохо показывал себя на чистом льду.

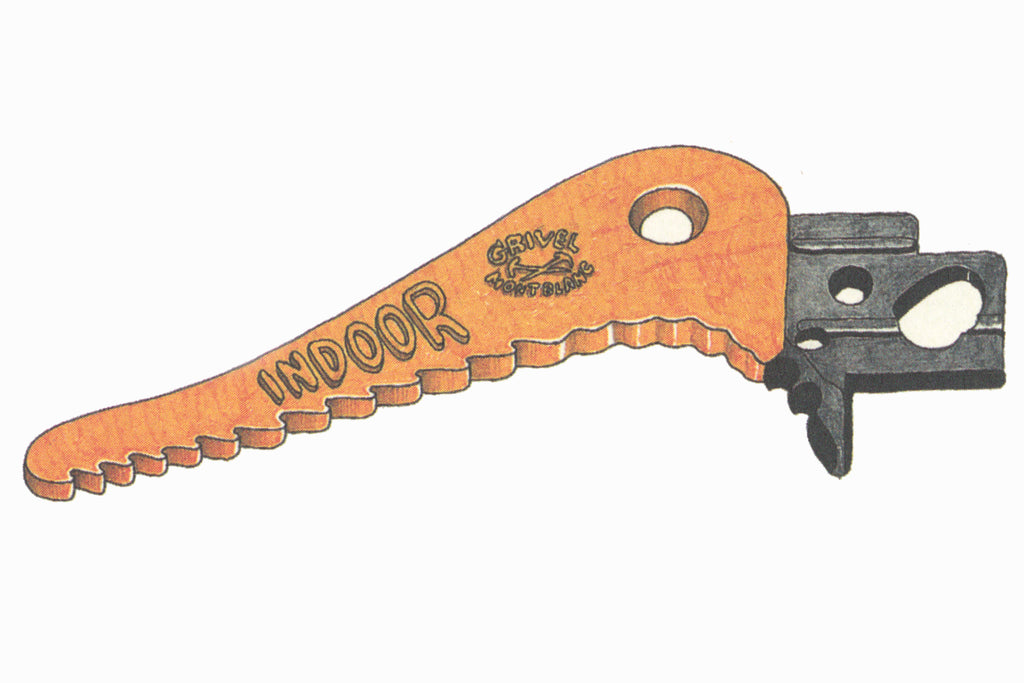

Дальнейшей специализации клювов способствовало появление новых дисциплин и форматов лазания. Так, для набирающих популярность тренировок на искусственном рельефе были необходимы особые клювы, что не портили бы нежные зацепки. Специально для этих целей Grivel представила в 2000 году залитый пластиком клюв Indoor, название которого можно перевести как «Зальный».

Впоследствии технологии и материалы производства зацепок претерпели изменения, и необходимость в пластиковых клювах отпала. Залогом же дальнейшего прогресса явились спортивные соревнования. Специально разработанные для них драйтулинговые клювы с испещрённым зубцами гребнем (выполняющим роль упора) позволяли эффективно выполнять характерные для молодого спорта движения — подхваты и расклинивания.

Наше время

В 2000-х клювы для ледовых инструментов стали подразделять на следующие категории:

Чисто ледовые клювы

Они же pure ice: самые тонкие и остро заточенные модели определённой формы и конструкции зубцов, легко проникающие в лёд и легко оттуда извлекаемые. Например: Grivel Total Ice Vario.

Горные, или микстовые, клювы

Они же mountain/mixed: универсальные и износостойкие модели для использования в классическом альпинизме, где встречаются лёд, скалы и их всевозможные комбинации. Например: Grivel Ice Vario, Alpine Vario, Katana Ice Vario.

Драйтулинговые, или соревновательные, клювы

Dry tooling / competition — клювы данной категории также часто именуют просто dry, то есть «скальные». Это прочные клювы с наибольшим поперечным сечением, разработанные для эффективного выполнения характерных для этой дисциплины движений: подхватов, откидок, расклиниваний и так далее. Геометрия таких клювов не предполагает использования на льду. Например: Total Dry Vario, Dry Plus.

Технологии решают

Анализируя историю, несложно заметить, что решающим фактором в эволюции ледолазания как спортивной дисциплины стало совершенствование материалов и технологий производства. Так, изначально клювы производили из стали, полученной в результате переплавки старых железнодорожных рельсов. Позже их стали выковывать из хромомолибденовых сплавов, закаляя полученную форму по технологиям, передаваемым из поколения в поколение как искусство. Причём все операции производились вручную.

В наше же время производство клювов для ледовых инструментов подверглось автоматизации и осуществляется под действием крайне высоких температур. Что касается материалов, то до 1990-х здесь применялись низколегированные никель-хром-молибденовые стали, клювы из которых, несмотря на процедуру закаливания и отпуска, всё же время от времени ломались. Начиная же с 2000-х годов начали применять стали с очень низким содержанием фосфора и серы, что способствовало значительному сокращению числа поломок.

Причины поломок современных ледолазных клювов подробно рассмотрены в нашей статье «Почему и как ломаются клювы ледовых инструментов» на примере компании Black Diamond.

На данный момент для изготовления ледолазных клювов компания Grivel применяет два различных производственных процесса.

Горячая ковка

Это процесс пластической деформации раскалённого металла, позволяющий получать сложные трёхмерные формы, варьировать толщину отдельных элементов и перераспределять материал таким образом, чтобы обеспечивать прочность одних деталей конструкции и снижать массу других, на которые не предполагается больших нагрузок.

Горячая ковка открывает возможности для получения тончайших деталей, в частности рельефных надписей, рёбер различной толщины и поверхностей разной степени шероховатости, а также облегчает и совершенствует заточку клюва. Шероховатость поверхности наряду с типом используемой стали (сплав никель-хром-молибдена) обеспечивают кованому клюву прочность, столь важную для альпинизма вообще, а также микста и драйтулинга в частности. Характерная же эстетика горячекованого изделия напоминает нам о богатой истории искусства, передававшегося в семье Grivel на протяжении семи поколений. Примеры кованых клювов: Ice Vario, Alpine Vario.

Видео 2010 года с процессом автоматизированной горячей ковки на заводе Grivel в Италии

Обработка с ЧПУ

Обработка с числовым программным управлением (ЧПУ, от английского CNC — computer numerical control) — это производственный процесс, в котором режущий инструмент управляется автоматизированной системой для удаления материала с заготовки.

Так как обработка с ЧПУ не предполагает деформации материала, то становится возможным применение сплавов с выдающимися механическими свойствами, например микролегированных сталей. А ещё можно получить более тонкие и однородные по всей длине клювы. Основным преимуществом подобных сталей является качество их зернённой структуры, измельчённой до состояния, полностью исключающего какие-либо дефекты, что дополнительно контролируется при помощи ультразвуковых проверок. Примеры клювов, вырезанных на станках с ЧПУ: Total Ice Vario, Total Dry Vario, Dry Plus.

Клювы серии Katana

Последнее (на момент написания статьи) поколение клювов Grivel зовётся «Катана» в честь древних японских мечей, с которыми их роднит ряд особенностей.

Японские мечи изготавливались из двух стальных брусков: одного, состоящего из мягкой стали, а другого — из стали с высоким содержанием углерода. Оба бруска раскаляли и сковывали воедино. После чего полученную заготовку складывали вновь и вновь, получая 4, 8, 16… слоёв и так далее. Всего могли совершить до 15 последовательных складываний, чтобы в результате получить тысячи чередующихся тончайших слоёв стали, уравновешивающих характеристики твёрдости и гибкости будущего меча.

И вот подобно чередующимся слоям в конструкции древних мечей, распределены легирующие элементы в структуре катана-стали ледолазных клювов Grivel (правда, более эффективным и легко воспроизводимым способом).

Изделия серии Katana — это новое поколение ледолазных клювов и кошачьих зубьев. Применяемая здесь баллистическая сталь характеризуется выдающимися механическими свойствами, что позволяет уменьшить толщину изделия, снизить вес, улучшить развесовку, сохранив при этом высокую прочность и износостойкость, и получить в результате идеальный инструмент для микстового лазания любой сложности. Это оптимальный выбор для тех, кто нуждается в высокоэффективном снаряжении для технически сложных восхождений и экспедиций, где возможности для заточки сильно ограничены. А также для тех, кто просто желает оценить возможности самого продвинутого снаряжения на рынке. Примеры изделий серии Katana: Katana Ice Vario, Katana G20 plus points, Katana G22 plus points.

Интересный факт: в Санкт-Петербурге производятся свои Katana-клювы. Точнее, их ближайшие аналоги. За это спасибо отечественному производителю «Крюконоги» (Krukonogi), что давно и успешно выпускает богатый ассортимент клювов и кошачьих зубьев из бронестали, которая по заявленным характеристикам и сфере применения уж очень напоминает итальянскую баллистическую сталь. К сожалению, конкретные марки и свойства обоих сплавов доподлинно неизвестны, но износостойкость моделей Krukonogi, в отличие от редко заглядывающих к нам итальянцев, в подтверждении не нуждается.

Мне нравится

Мне нравится