Статья по теме

Статья по теме

Кто был первым на Эвересте

Безумству храбрых

Мечта стала явью

Путь Запада

Гений и Сизиф

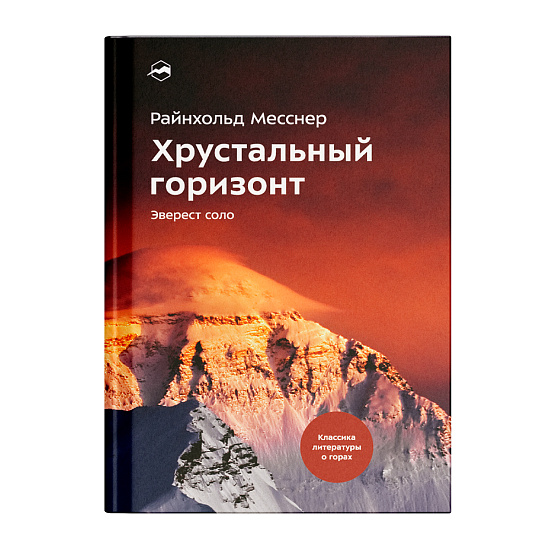

Врезка. Свой анализ предыдущих экспедиций к Эвересту, хронологию собственного восхождения и переживания от достижения вершины, наряду с дневниковыми записями своей спутницы Нены Холгин, Райнхольд Месснер изложил в книге, ставшей классикой литературы о горах.

Советский триумф

Настоящая жизнь

Леди Эвереста

Первозданная чистота

Вперёд в завтра

Джереми Эванс — писатель, альпинист и сноубордист написал о Марко Сиффреди книгу «До завтра. На сноуборде с Эвереста. Жизнь и исчезновение Марко Сиффреди» . В ней он собрал эксклюзивные, ранее не публиковавшиеся интервью с членами семьи и друзьями, автор книги стремится разгадать одну из величайших загадок Эвереста, одновременно исследуя стремление Марко к мечте, его любовь к свободе и приключениям, а также то, как его семья навсегда изменилась после этой потери.

Мне нравится

Мне нравится