Топографические карты активно используются на стадии подготовки маршрута, однако их бумажные версии всё чаще выступают как запасные. На первый план выходят мобильные приложения и GPS-навигаторы, делающие ориентирование интуитивно понятным и доступным. Мы уже рассказывали о

лучших офлайн-картах для туристов, а в этом материале — о том, как ориентироваться на местности с их помощью.

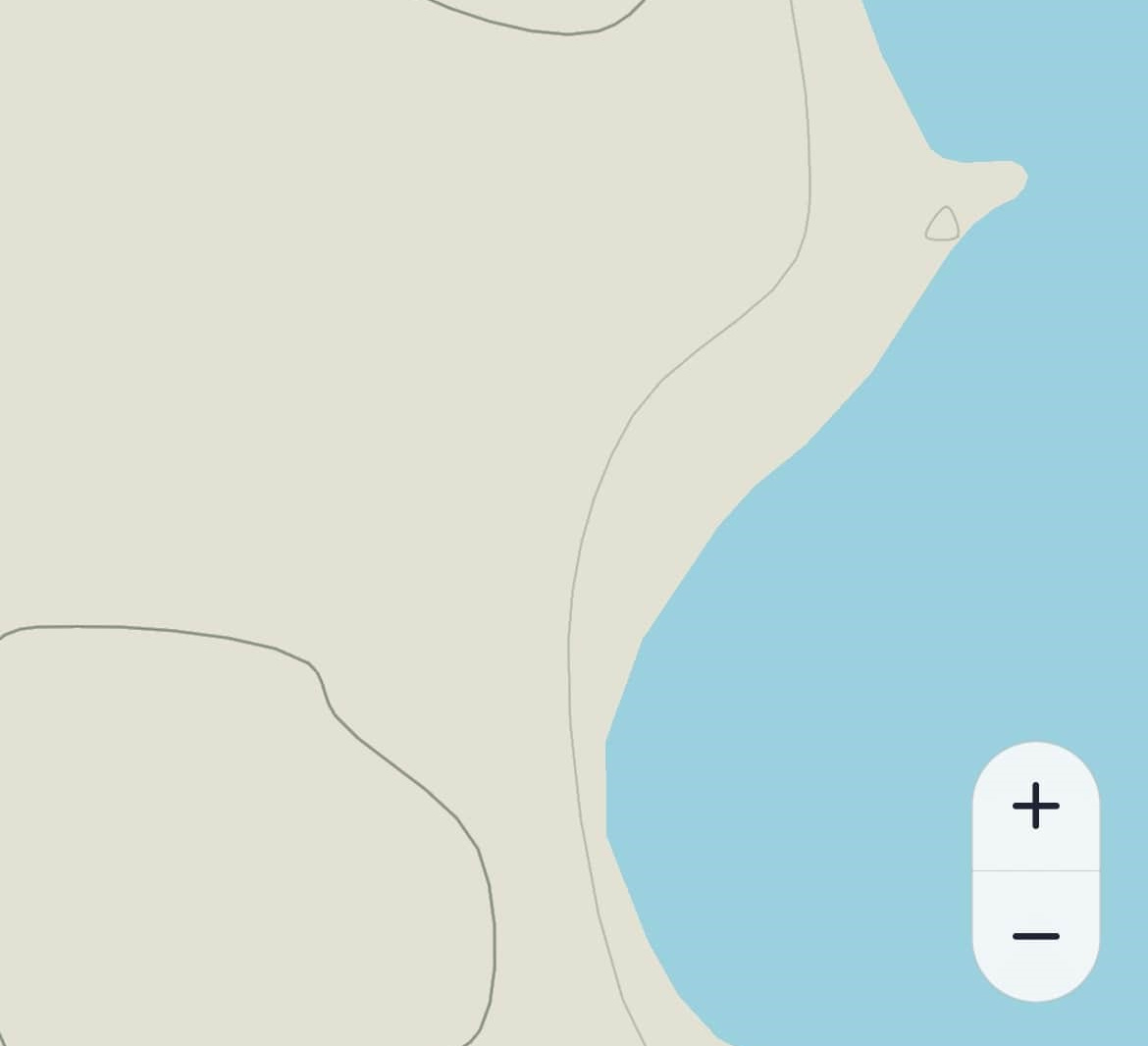

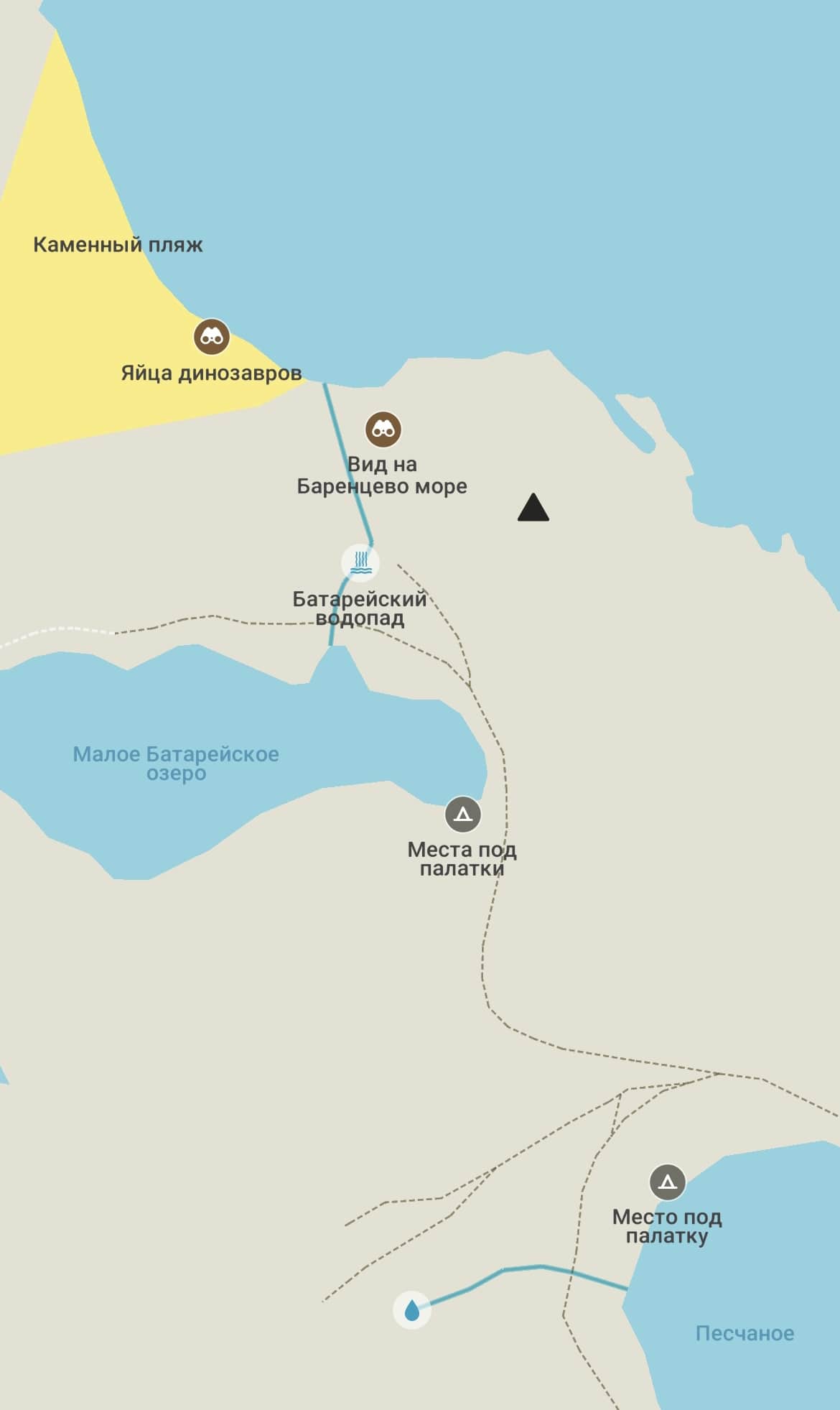

Обычные карты для смартфонов содержат гораздо меньше информации о горных районах, чем топографические, поскольку не передают рельефа, а сложность маршрута во многом зависит именно от него. В некоторые приложения можно загрузить топографические карты и спутниковые снимки (растр). Другой удобный вариант — карты на основе данных OpenStreetMap (OSM), подкреплённые сведениями о высоте и неровностях поверхности (с горизонталями), например maps.me. В них также есть полезные точки, добавленные другими пользователями: места для стоянок, родники, достопримечательности и лучшие места для обзора.

Определение геопозиции

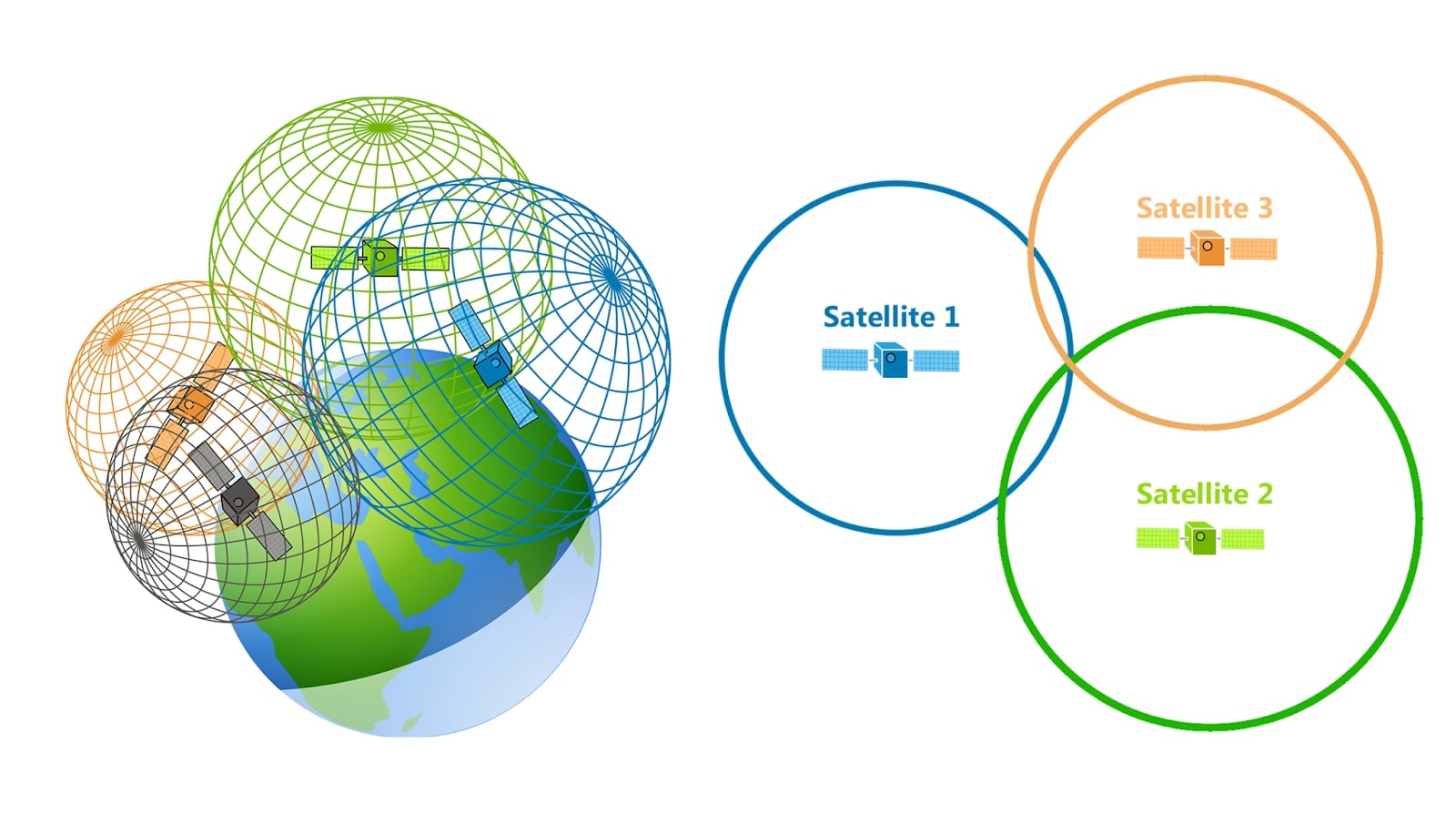

GPS-модуль в смартфоне или навигаторе получает сигнал минимум с трёх спутников, рассчитывает расстояние до них и тем самым определяет своё местоположение.

Точность позиционирования зависит от класса GPS-приёмника, числа и расположения спутников, состояния атмосферы и других факторов. Обычно на смартфонах менее чувствительные антенны по сравнению с навигаторами. В среднем, точность определения геопозиции составляет несколько метров для координат на плоскости и несколько десятков метров — для высот.

Далеко не всегда GPS работает с заданной точностью. Смещение может достигать 50 метров на плоскости и 100–150 метров по высоте. Вот несколько способов повысить точность геолокации:

- Выйти на открытое пространство. GPS-модулю будет проще получить сигнал от спутников, если между ними нет преград, например, крон деревьев, туннелей, нависающих склонов.

- Подождать на одном месте. Чем с большим количеством спутников будет установлена связь, тем выше точность определения геопозиции.

- Перезагрузить устройство.

Использование Wi-Fi или сотовой связи повышает точность определения геолокации. Но в походах у вас, скорее всего, не будет ни того, ни другого. Если маршрут проходит вне зоны покрытия мобильных операторов, точность позиционирования не улучшится, а вот аккумулятор разрядится значительно быстрее. Поэтому для экономии батареи лучше отключить передачу сотовых данных, но оставить включённым GPS.

Можно ли пользоваться GPS в авиарежиме? В iOS 8.3 и выше и Android-устройствах GPS работает даже при включённом авиарежиме.

Как прикинуть расстояние и перепад высот по карте

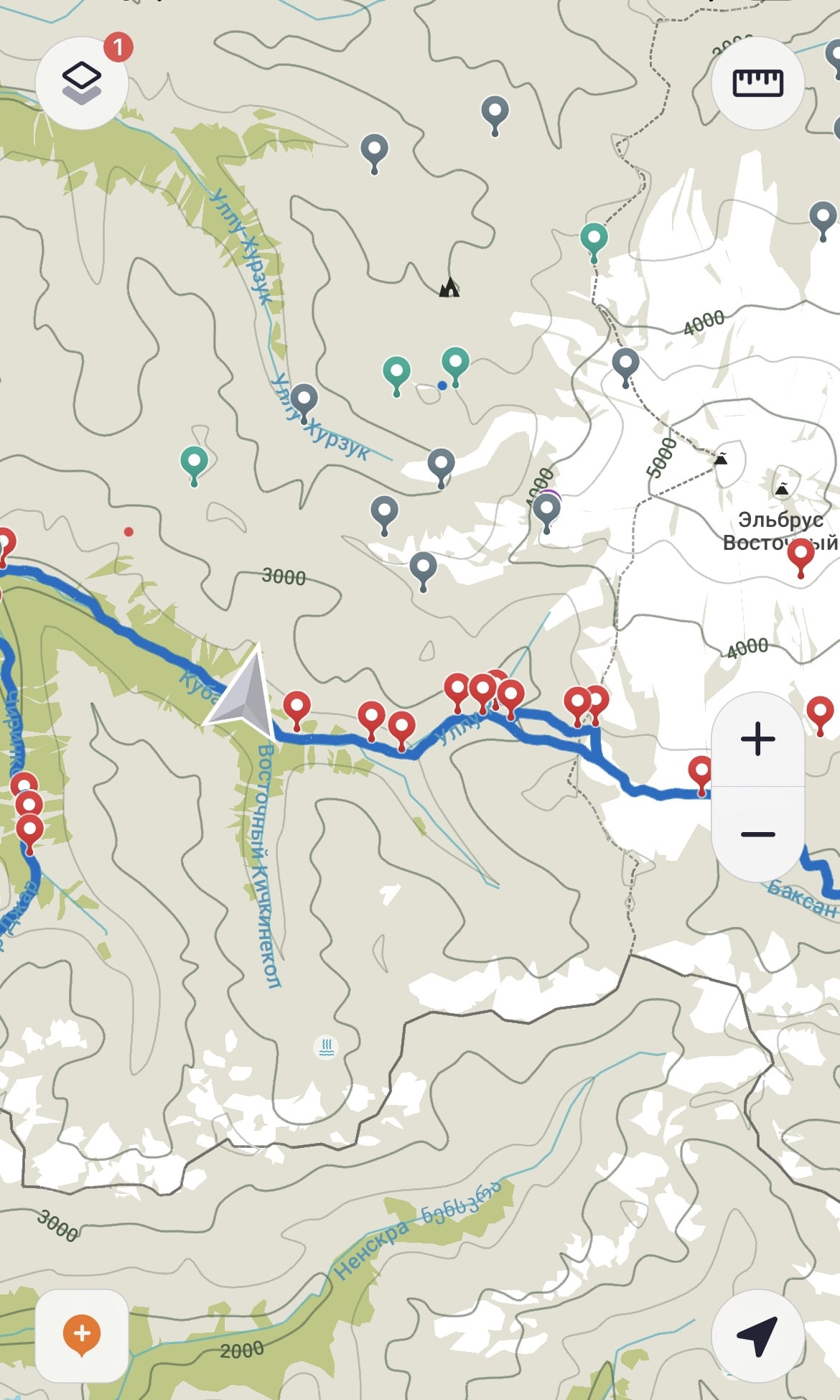

При беглом взгляде на экран может показаться, что вы находитесь на тропе, хотя в действительности это не так. Это может быть как проблема определения геопозиции, так и недостаточное увеличение масштаба (приближение):

Что означает круг вокруг стрелки геопозиции? Это примерное местоположение — вы можете находиться где угодно внутри этого круга, не обязательно в самом центре. Когда геопозиция будет определена точно, круг пропадёт.

Чем крупнее масштаб карты, тем больше деталей и подробностей можно разглядеть. Карта мелкого масштаба хороша для просмотра общего плана района, но на ней не видны детали, в том числе некоторые препятствия:

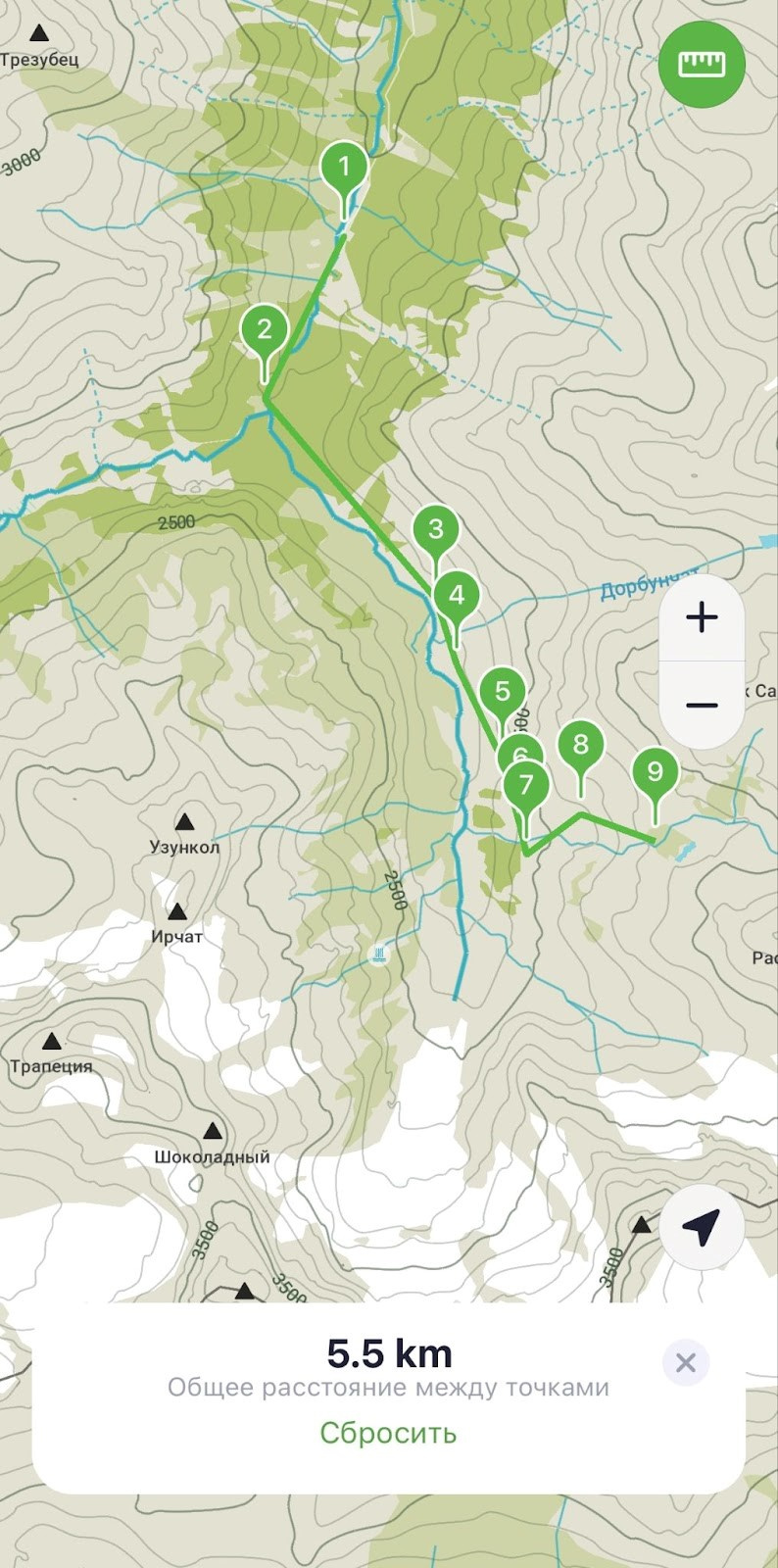

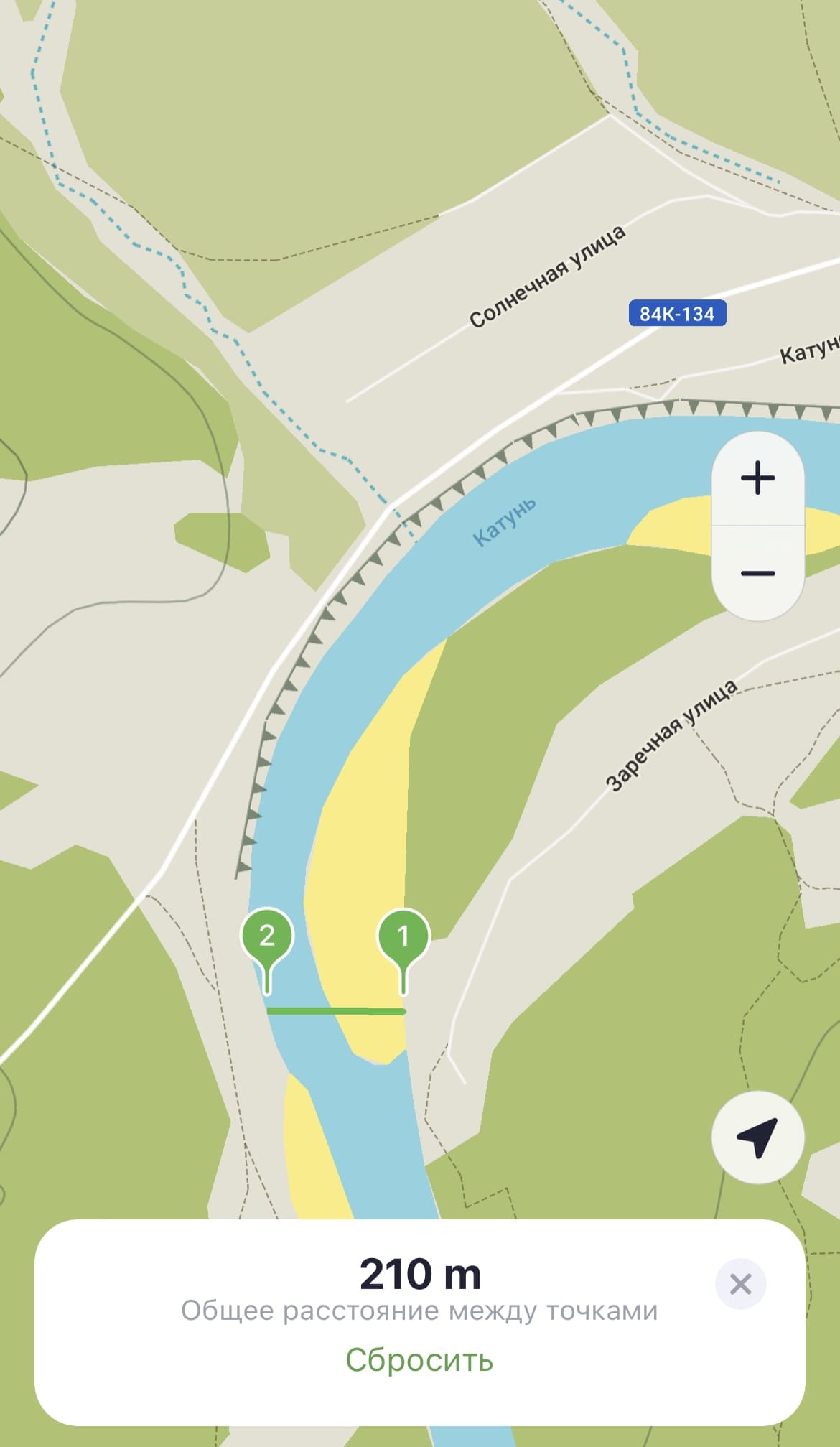

Прикинуть расстояние между пунктами можно с помощью инструмента «линейка», отметив начальную и конечную точки маршрута (то самое «расстояние по прямой»). Получить более точную информацию о дистанции можно, добавив точки, примерно отражающие путь. Это хороший способ в условиях относительно плоского рельефа, однако если речь идёт о горах с большими перепадами высот, одной информации о длине маршрута, скорее всего, будет недостаточно.

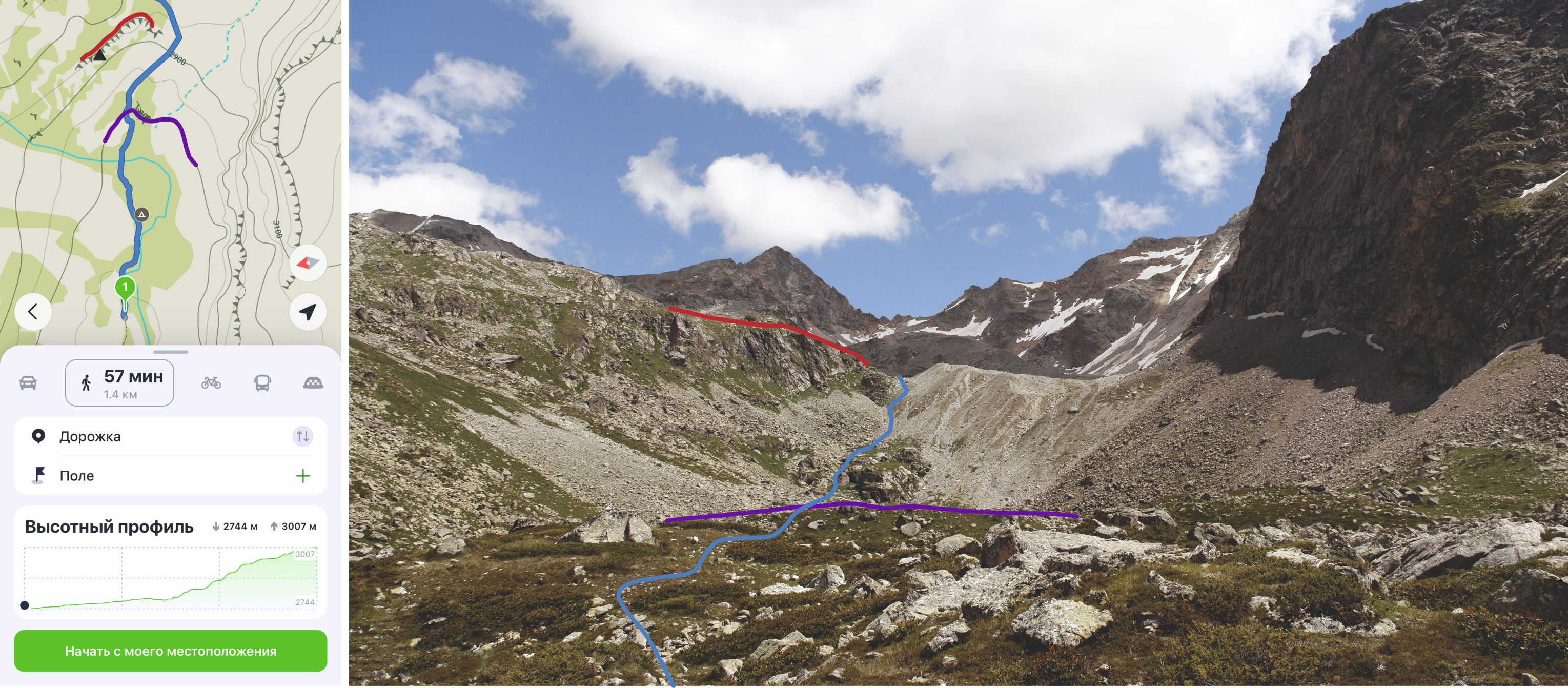

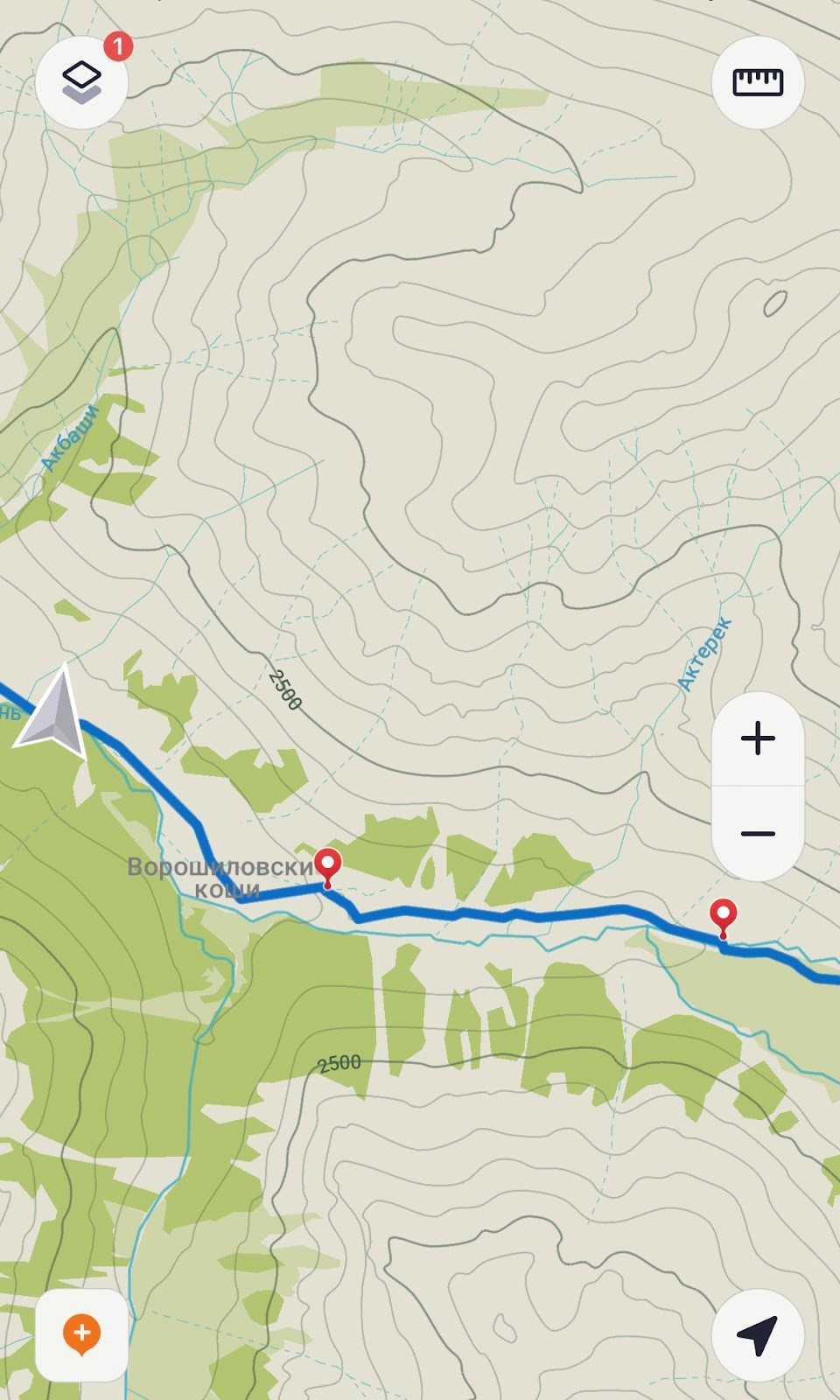

Если маршрут проходит по тропам, в некоторых приложениях можно проложить маршрут по ним. При построении маршрута maps.me предлагает не только сведения о расстоянии, но и о наборе и сбросе высоты. Высотный профиль хорош тем, что примерно отражает рельеф — например, на маршруте «альплагерь Узункол — Поляна крокусов» выделяются два участка: пологий и подъёма. Перепад высот: 2816 – 2028 = 788 метров.

Рассчитывая время движения, стоит учесть, что в городе средняя скорость пешехода — 5–6 км/ч, а в горах и на пересечённой местности она сильно зависит от рельефа, характера покрытия под ногами, наличия растительности, тренированности участников и веса рюкзаков.

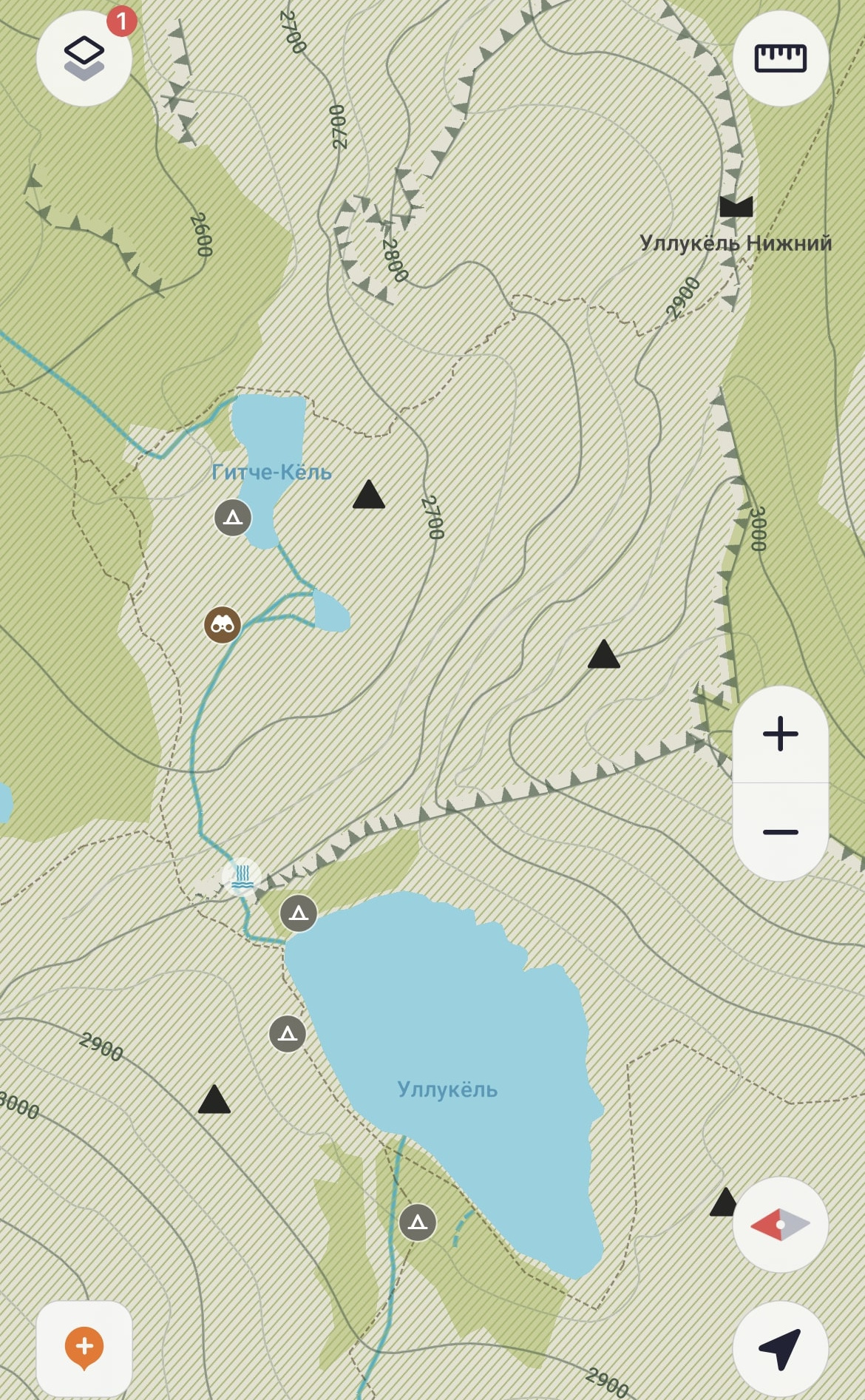

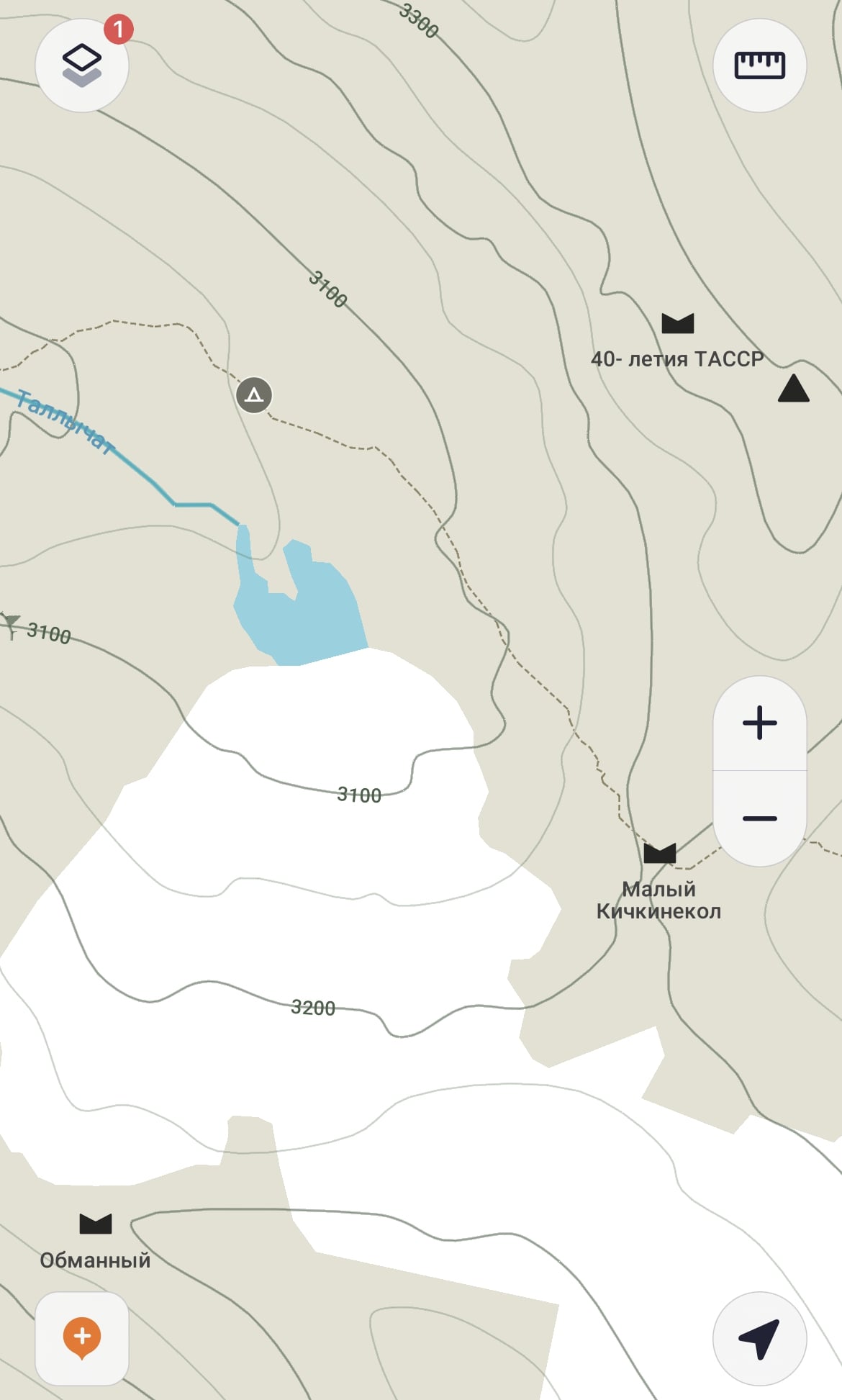

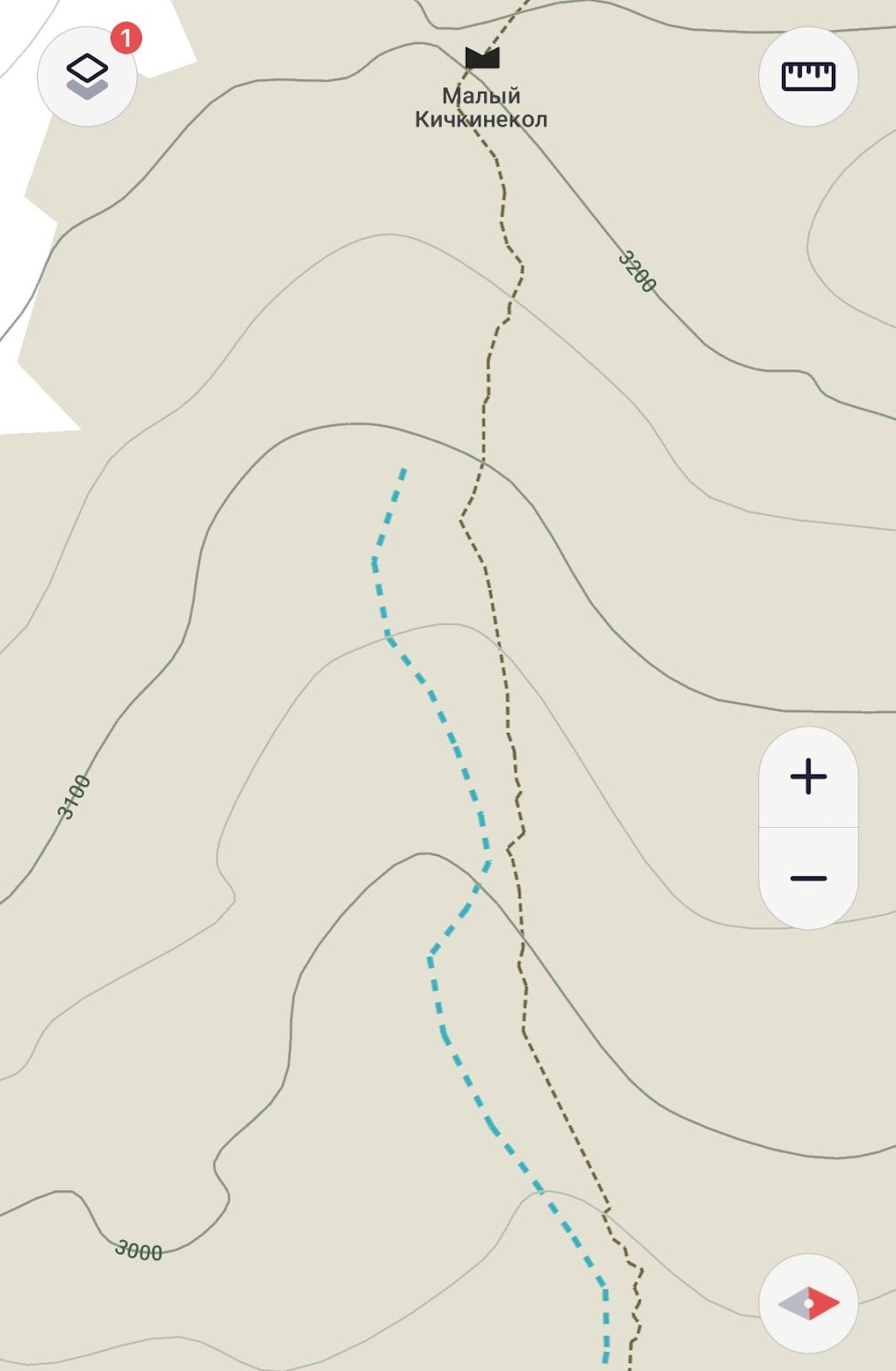

Если по карте невозможно проложить маршрут, то, чтобы рассчитать перепад высот между двумя точками, нужно приблизить карту настолько, чтобы появились подписи высот, и посчитать разницу высот между точкой назначения и исходной.

Как оценить рельеф местности по карте

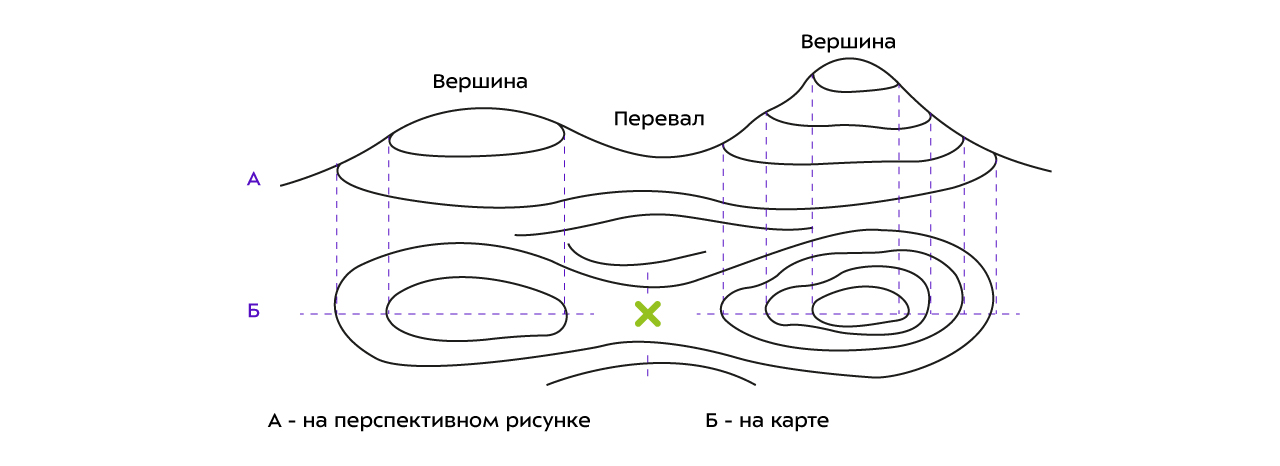

Масштабная линейка помогает прикинуть расстояние по карте, но как оценить рельеф? В горах в первую очередь от него зависят скорость движения и сложность маршрута. В этом помогут прочерченные по карте линии — горизонтали (они же — изогипсы) — то есть линии равных высот. Они могут проводиться через каждые 100, 10 или 2,5 метра — по-разному, в зависимости от масштаба карты.

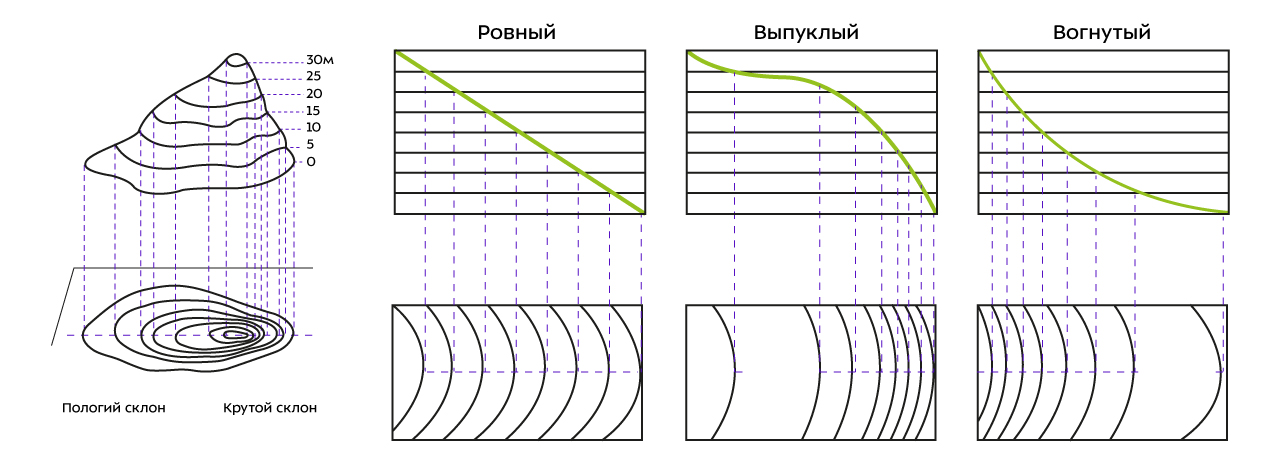

По горизонталям можно оценить крутизну склонов и примерный перепад высот: чем чаще они прочерчены, тем круче склон. Кроме того, рисунок горизонталей позволяет оценить форму склона:

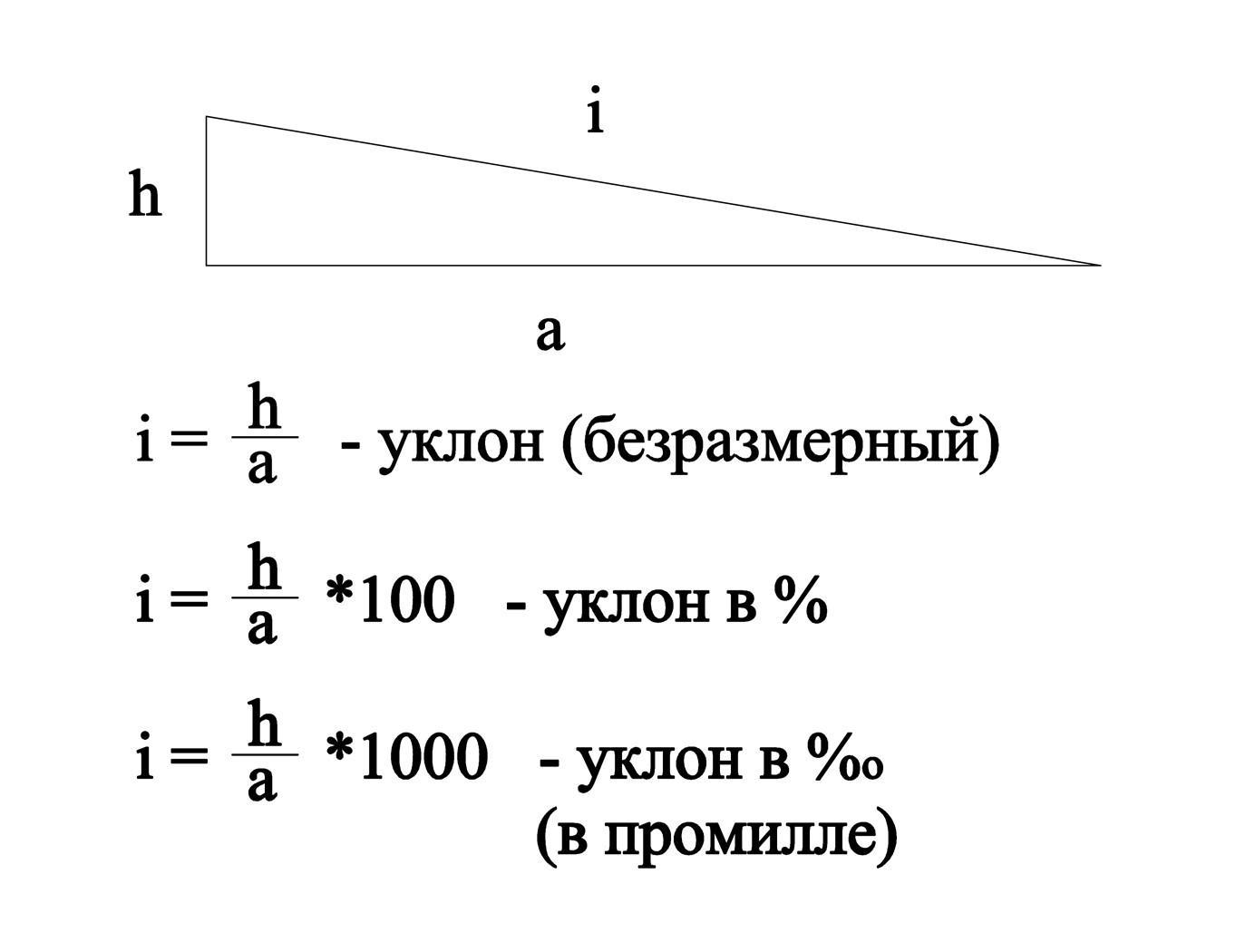

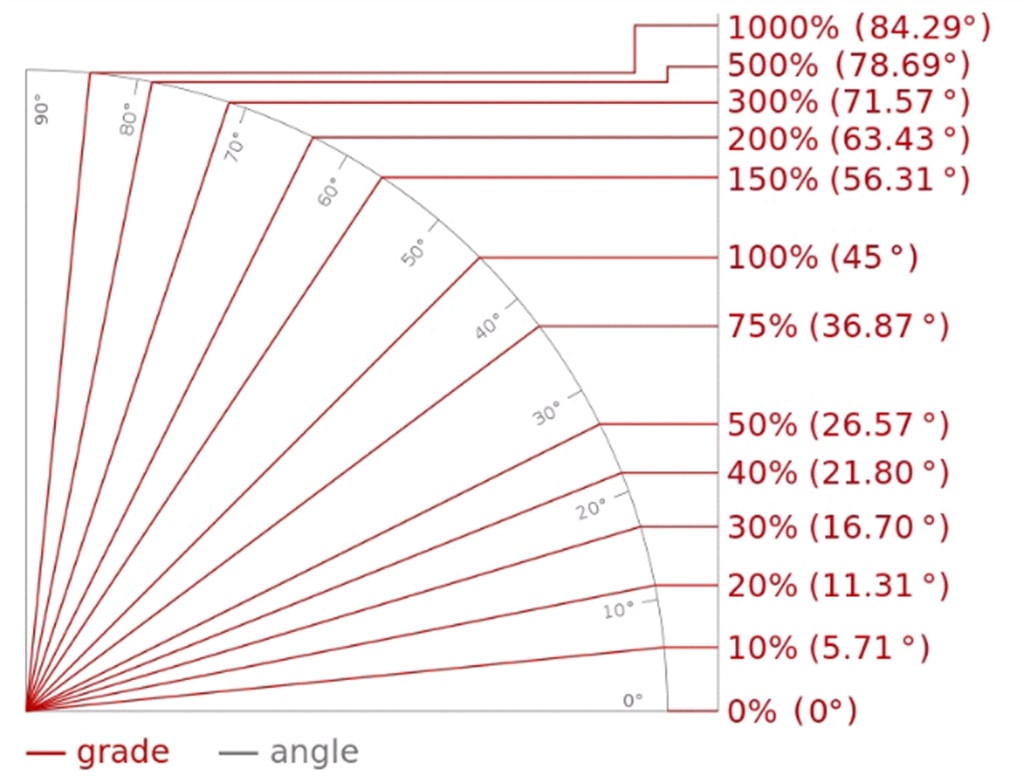

Угол наклона склона можно рассчитать, поделив перепад высот на расстояние. Например, если нужно набрать 500 метров высоты, пройдя 1,5 километра, то примерный уклон на участке составит 500 / 1500 * 100 = 33% или 18,3°.

Информация о крутизне склонов позволит предположить трудозатраты на том или ином участке. При угле наклона более 20° рекомендуется идти траверсом. Кроме того, зная крутизну склона, можно предположить наличие опасных процессов: наиболее лавиноопасны склоны в диапазоне 25–40°, однако сход лавин возможен и на склонах меньшей крутизны. Обвалы, камнепады и осыпи наиболее часты на склонах более 35–40° — соответственно, опасно находиться и под ними.

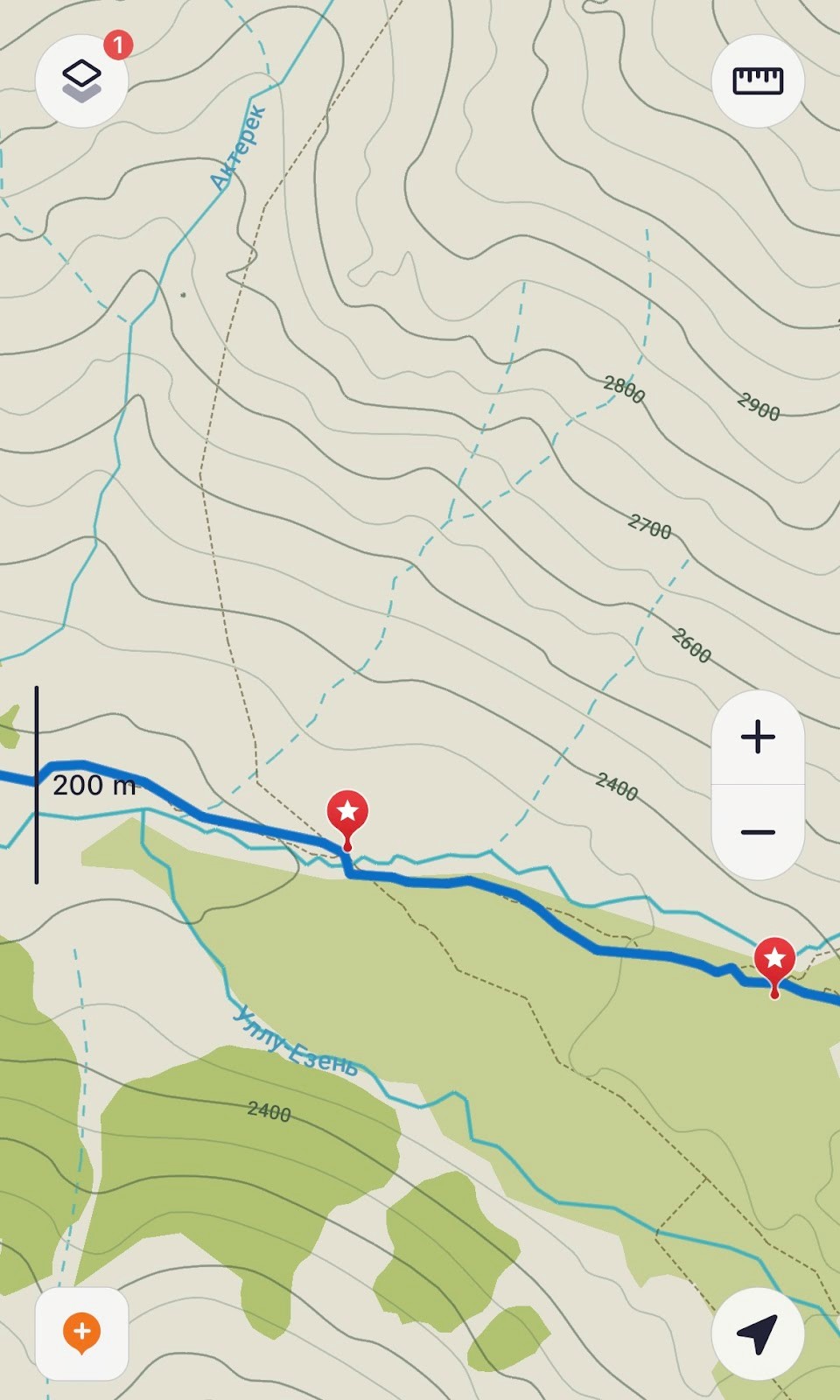

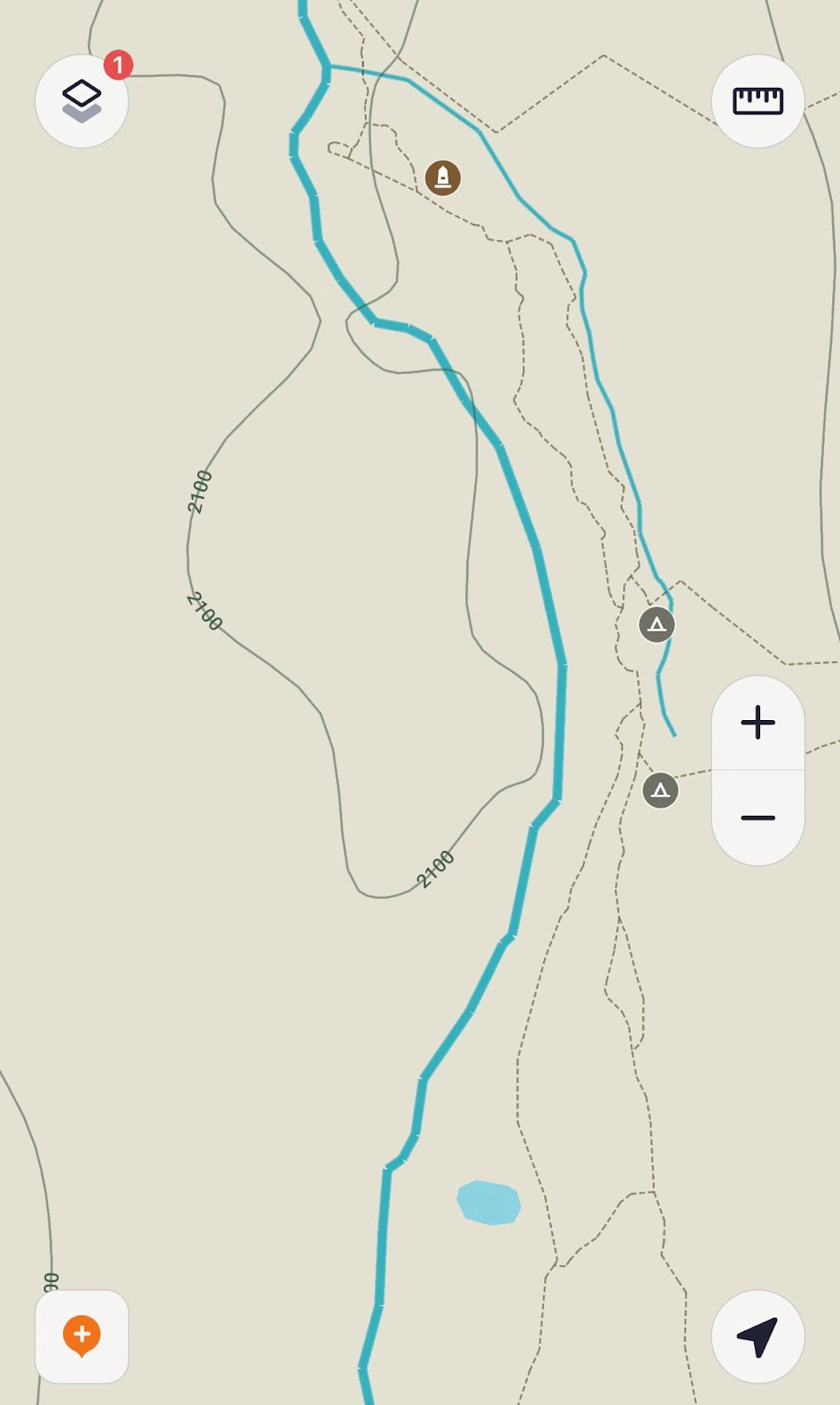

Карта в приложении и рельеф в действительности. На отрезке между фиолетовой и красной линиями горизонтали нарисованы гуще, чем между исходной точкой и фиолетовой линией. В месте пересечения линии трека (синим) с фиолетовой начинается подъём. В правой части карты — ещё большее сгущение горизонталей и условный знак обрыва, также запечатлённого на снимке. Подъём к перевалу Джалпакол Северный (в центре кадра), Западный Кавказ.

Важно обратить внимание на условные обозначения обрывов — вертикальных скальных уступов, они показаны «зубастой» линией. Для них характерны камнепады, обвалы, осыпи, лавины — поэтому находиться под обрывами не рекомендуется. Если всё же пришлось — прислушивайтесь, обращайте внимание наверх, чтобы вовремя заметить падающий камень. А если вы находитесь выше, над уступом, то не стоит приближаться к краю, особенно без страховки, — есть риск сорваться.

Как узнать материал поверхности по карте

Как видно в предыдущем примере с обрывом, карты OSM порой не содержат достаточной информации о рельефе, это же касается и типа поверхности. Как правило, на картах OSM выделяются:

- тёмно-зелёным — лес,

- светло-зелёным — луга, поля и кустарники (всякая растительность, отличающаяся от леса),

- белым — ледники и снежники,

- голубой штриховкой — болота.

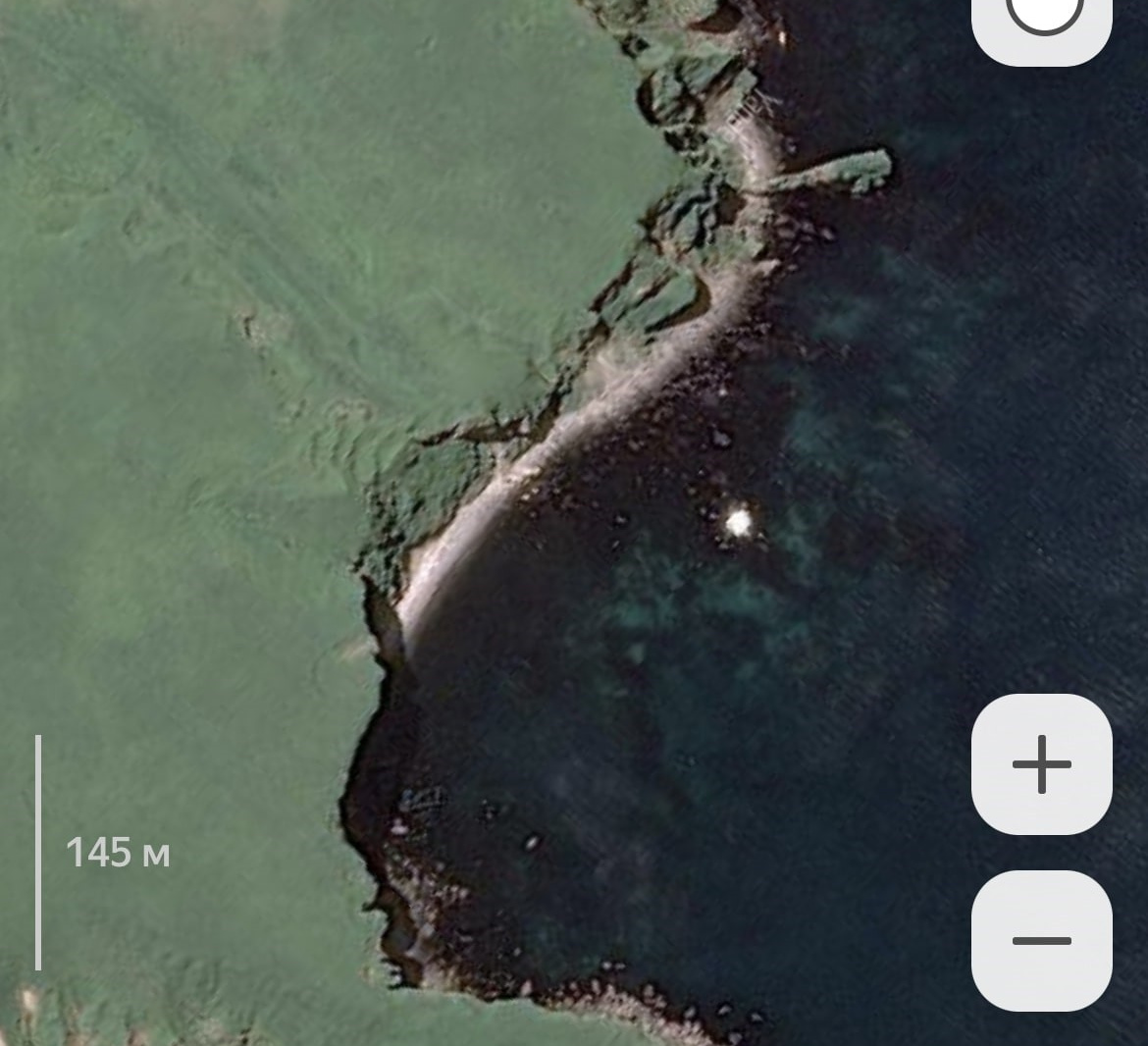

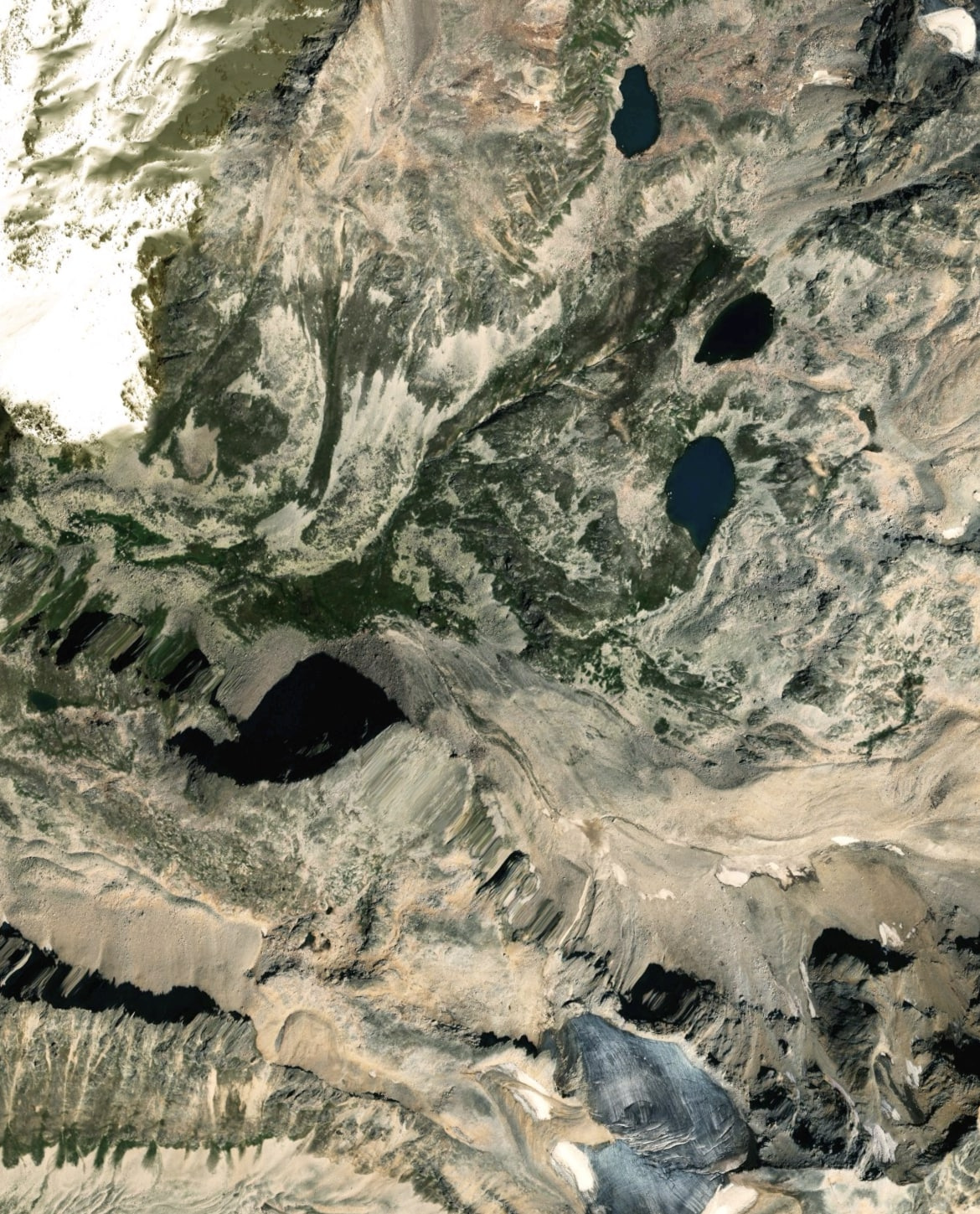

Остальное же разнообразие (курумы, мелкие и средние осыпи, конгломераты, а иногда и растительность) показано единым цветом. Так как такой информации зачастую недостаточно, на помощь приходят спутниковые снимки:

При работе со спутниковыми снимками есть свои нюансы, такие как сезонность (если снимок не летний, необходимая информация может быть скрыта под слоем снега), а также облака, тени и искажения.

Ещё один пример, когда спутниковый снимок может дать больше информации, чем карта — состояние озёр и ледников (зависит от сезона):

Как по карте узнать больше о реках и ручьях

Реки на картах могут показываться различными способами:

- В масштабе. Как правило, это крупные реки, ширину которых можно измерить масштабной линейкой:

- Линией. Это реки, которые не пересыхают. Переплетением линий показываются места, где реки разделяются на рукава — разливы рек:

- Прерывистой линией. Так обозначаются временные водотоки — небольшие ручьи, нередко пересыхающие в летний период. Этим же символом могут быть обозначены верховья рек.

Иногда на карте можно найти отметку «брод». Однако стоит иметь в виду, что уровень воды в реках меняется в зависимости от времени суток (днём вода поднимается, поскольку солнце уже нагрело ледники и с них приходит больше воды), сезона, а со временем меняются и речные берега, поэтому данные о бродах устаревают. Лучше перепроверить информацию по недавним отчётам о походах, посмотреть свежие спутниковые снимки или узнать у местных жителей.

Заключение

Лучшая карта — та, которая у вас есть. На всякий случай, можно распечатать (и заламинировать) или приобрести бумажные карты региона. Много места они не займут, а если телефон сядет — пригодятся. Определять видимые вершины и перевалы по ним удобнее. А ещё они красивые.

Мне нравится

Мне нравится